【レポート】不動産テックは仲介&管理業務支援のカテゴリーに注目!カオスマップパネルディスカッション編

- 2018年3月7日に開催された「カオスマップリニューアルイベント」第2弾記事

- 不動産テック領域で、今、注目したいカテゴリーは2つの「業務支援」

- 3年、5年先の不動産テックに、シェアリングサービスは巨大な市場を確立しているかもしれない

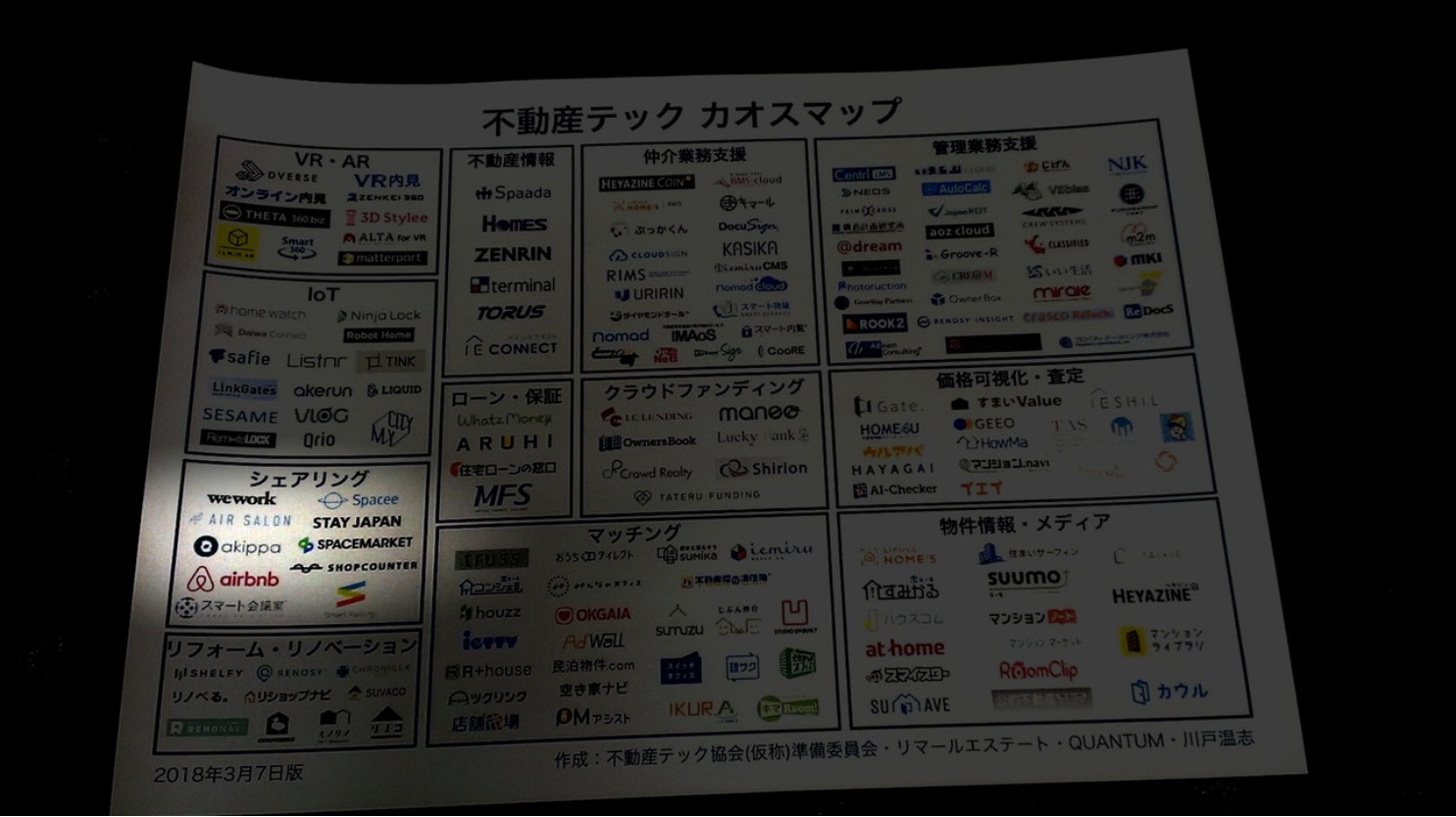

不動産テックのカオスマップが、2018年3月7日にリニューアルされました。主催は、不動産テック協会(仮称)準備委員会です。SUMAVEでは、更新されたカオスマップのニュースを速報でお伝えしましたが、今回の【第2弾】記事でご紹介するのは、当日の第2部に行われたパネルディスカッションの内容です。

不動産テックのカオスマップが、2018年3月7日にリニューアルされました。主催は、不動産テック協会(仮称)準備委員会です。SUMAVEでは、更新されたカオスマップのニュースを速報でお伝えしましたが、今回の【第2弾】記事でご紹介するのは、当日の第2部に行われたパネルディスカッションの内容です。

2名のパネラーをご紹介します。まずは、リマールエステート株式会社の代表取締役、赤木正幸氏(画像下)。

赤木氏が代表を務めるリマールエステートは、主に、不動産会社向けの業務支援ツールを開発しています。IT活用に悩む不動産会社との接点が多く、業界に精通した一人です。赤木氏は、このイベント全体の司会進行役でもあります。

赤木氏が代表を務めるリマールエステートは、主に、不動産会社向けの業務支援ツールを開発しています。IT活用に悩む不動産会社との接点が多く、業界に精通した一人です。赤木氏は、このイベント全体の司会進行役でもあります。

もう1人のパネラーは、株式会社NTTデータ経営研究所のBTGマネージャーである川戸温志氏です(画像下)。

不動産テックの専門家として、メディアへの露出が少なくない川戸氏は、事業戦略や事業支援のコンサルティングを生業にしています。金融、通信、物流、小売りなどの業界を問わず、テクノロジー領域との掛け合わせを軸にしたコンサルティングです。川戸氏は、長い間にわたって不動産業界とテクノロジーの接点を模索し、見いだしてきました。

不動産テックの専門家として、メディアへの露出が少なくない川戸氏は、事業戦略や事業支援のコンサルティングを生業にしています。金融、通信、物流、小売りなどの業界を問わず、テクノロジー領域との掛け合わせを軸にしたコンサルティングです。川戸氏は、長い間にわたって不動産業界とテクノロジーの接点を模索し、見いだしてきました。

司会1名、パネラー2名による、計3名でのパネルディスカッションです。全員が不動産テック協会(仮称)準備委員会のメンバーであり、不動産テック領域の動向を把握しています。彼らが、パネルディスカッションで語ったポイントは次の2つです。

リニューアルされたカオスマップの最新版を簡単におさらいし、2つのポイントをダイジェストでご紹介します。

掲載数は約2倍! 最新版のカオスマップおさらい

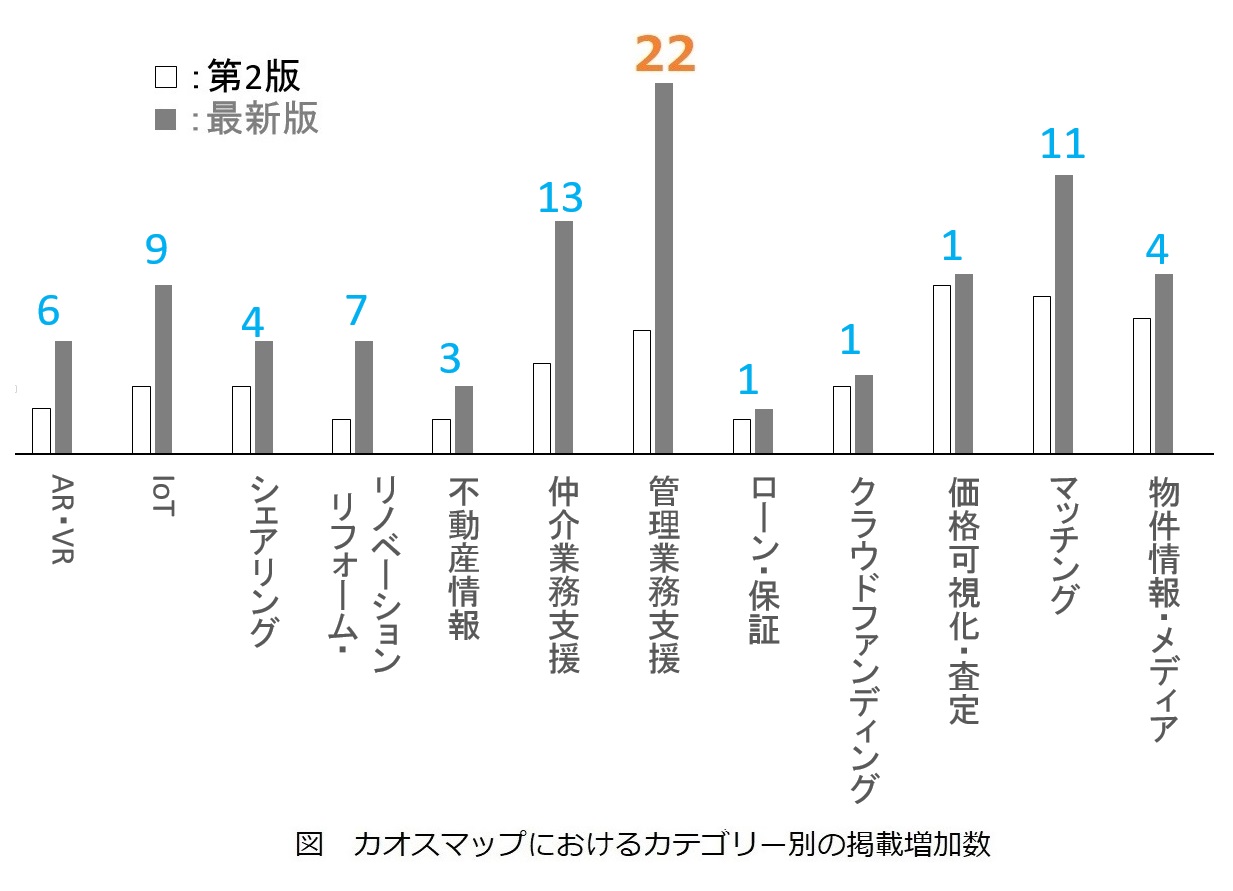

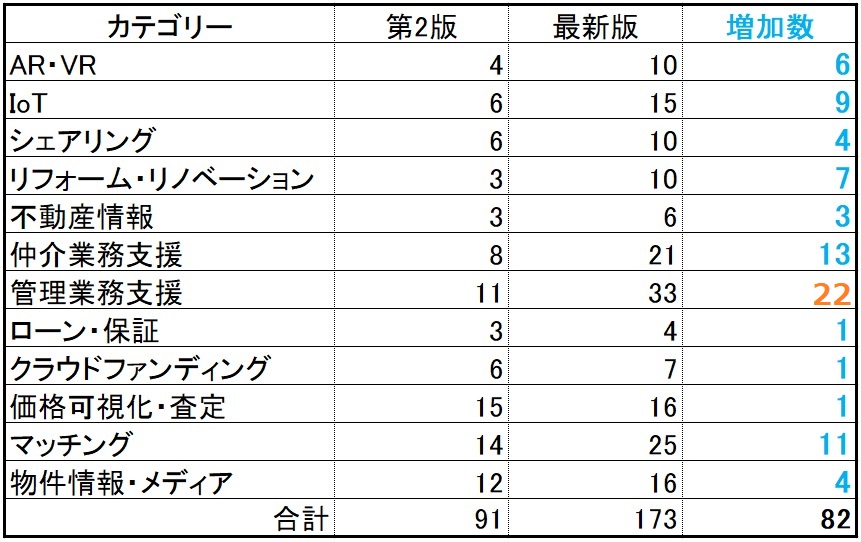

カオスマップの第2版は掲載数が91でしたが、最新版は173に増えました。増加の数は82。もっとも数を伸ばしたのは、管理業務支援のカテゴリーです。掲載数を22も増やしました。

カオスマップの第2版は掲載数が91でしたが、最新版は173に増えました。増加の数は82。もっとも数を伸ばしたのは、管理業務支援のカテゴリーです。掲載数を22も増やしました。

各カテゴリーの内訳を次にご紹介しますが、掲載数の多い順に、「管理業務支援」「マッチング」「仲介業務支援」となっています。TOP3のうちの2つが、「業務支援」に分類できるサービスです。

各カテゴリーの内訳を次にご紹介しますが、掲載数の多い順に、「管理業務支援」「マッチング」「仲介業務支援」となっています。TOP3のうちの2つが、「業務支援」に分類できるサービスです。

今、注目すべき不動産テックは業務支援!

増加数を伸ばした背景には、「これまで、ITの活用に消極的だった不動産会社にとって、もっとも始めやすいサービスが仲介や管理業務の支援サービスである」という点が考えられます。

増加数を伸ばした背景には、「これまで、ITの活用に消極的だった不動産会社にとって、もっとも始めやすいサービスが仲介や管理業務の支援サービスである」という点が考えられます。

振り返ると、2017年は、「何か、自社にテクノロジーを導入したい」と話す、不動産会社の人が非常に増えた印象です。彼らがテクノロジーの導入を考えたとき、足並みをそろえたかのように、「手を付けやすいのは業務の効率化」と話します。このカテゴリーの不動産テックは、まだまだ可能性があるんじゃないかなと思っています(司会役)

テクノロジーを活用しきれない不動産会社が、「はじめの一歩」として選んでいる不動産テックは、業務支援のカテゴリーに分類されるサービスのようです。

今後は、業務支援のカテゴリーが、「不動産テックの入門編」といった位置づけになるかもしれませんね。あなたが、もし、ITを活用していない不動産会社に属していて、不動産テックの導入を考えている、任されているなら、業務支援のサービスからはじめることを強くオススメします。

もっとも可能性を秘めたカテゴリーはシェアリング

次のテーマは、「少し先の業界について」です。このトークセッションでは、シェアリングサービスの話が広がりをみせました。

次のテーマは、「少し先の業界について」です。このトークセッションでは、シェアリングサービスの話が広がりをみせました。

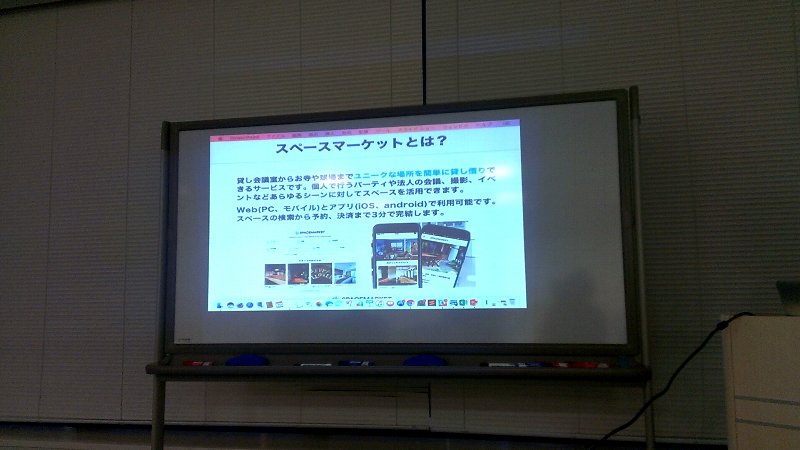

個人的には、「シェアリングサービスが、これまでにない新しい不動産サービスを生み出すかもしれない」そう思っています。たとえば、スペースマーケットさんが代表的ですね。「部屋の内装がすごく凝っている」「窓からの絶景が絵画のよう」など、そこでしか撮れない写真があるなら、駅から離れた物件であっても人が集まります。このアイデアを、既存の不動産会社だけで着想するのは、なかなか難しいですよ。WeWrok(ウィワーク)さんなどもそうですが、シェアリングサービスは、これまでの不動産業界になかった、まったく新しい市場を築くかもしれません(赤木氏)

海外だと、不動産系のシェアリングサービスは隆盛です。買い物疲れで「ちょっと休みたいな」「横になりたいな」というときに、「リラックスできる自分の部屋を10分単位で貸し出す」ようなサービスも、すでに展開されています。ほかにも、「音響設備が整った場所を貸します」や、フィットネスジムのような簡易施設が借りられる、業務用施設のシェアリングサービスにも可能性を感じます(川戸氏)

まとめ

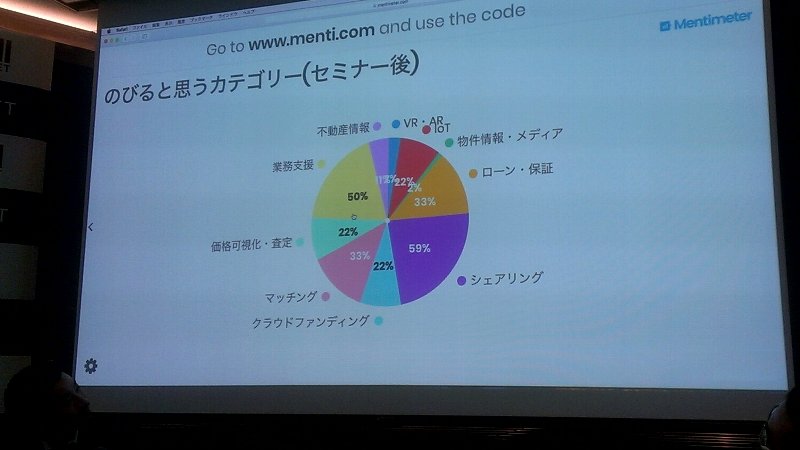

トークセッションの話題にひっぱられた結果かもしれませんが、イベント終了後は、多くの来場者が、「業務支援」「シェアリング」に期待感を抱く結果となりました。※複数のカテゴリーが選択できるようになっていたため、パーセンテージの数値は、円全体で100を分け合うようになっていません。

トークセッションの話題にひっぱられた結果かもしれませんが、イベント終了後は、多くの来場者が、「業務支援」「シェアリング」に期待感を抱く結果となりました。※複数のカテゴリーが選択できるようになっていたため、パーセンテージの数値は、円全体で100を分け合うようになっていません。

ちなみに、赤木氏が名前を挙げたスペースマーケットは、住宅や1Rマンションなどのさまざまなスペースを、個人が貸し借りできる日本のサービスです。現在、同社のプラットフォームである『スペースマーケット』では、バラエティ豊かなスペースが、時間単位で貸し借りされています。トレンドの1つを例に挙げると、「インドア花見」などのユニークな使われ方が、話題をさらっているサービスです。

2010年に設立されたWeWork は、企業やフリーランスの人ためのワークスペースを提供しているアメリカの企業です。オフィスビルなどのスペースを複数の企業や個人でシェアし、これまでに接点のなかった異業種間の人の交流を促すことで、あらゆるイノベーションを起こそうとしています。特筆すべきは、たんなるコワーキングスペースではない、という点です。2018年3月に発表されたニッセイ基礎研究所の報告によると、現在は世界の20カ国、64都市、200拠点で、17万人以上が『WeWork』を利用しています。

2010年に設立されたWeWork は、企業やフリーランスの人ためのワークスペースを提供しているアメリカの企業です。オフィスビルなどのスペースを複数の企業や個人でシェアし、これまでに接点のなかった異業種間の人の交流を促すことで、あらゆるイノベーションを起こそうとしています。特筆すべきは、たんなるコワーキングスペースではない、という点です。2018年3月に発表されたニッセイ基礎研究所の報告によると、現在は世界の20カ国、64都市、200拠点で、17万人以上が『WeWork』を利用しています。

数年前の出来事なので、現在は事情が変わっているかもしれませんが、オランダでは、川に停泊する船舶を住宅として利用できる制度がありました。この制度をシェアリングで活用するなら、船舶を買い物疲れの“休憩スペース”としてシェアするようなサービスも、あり得るのではないでしょうか。

SUMAVEでも、シェアリングサービスには着目しています。すでに、徹底的に解剖した記事を公開していますが、記事へのアクセス数は多く、読者のシェアリングサービスへの関心の高さもうかがえる状況です。代表例として、複数のパネラーから名前の挙がったスペースマーケットの利用実態をレポートするため、同社のイベント内容を独自取材しました。

SUMAVEでも、シェアリングサービスには着目しています。すでに、徹底的に解剖した記事を公開していますが、記事へのアクセス数は多く、読者のシェアリングサービスへの関心の高さもうかがえる状況です。代表例として、複数のパネラーから名前の挙がったスペースマーケットの利用実態をレポートするため、同社のイベント内容を独自取材しました。

イベント取材に加え、別日には、スペースマーケットの関係者が登壇している場面にも出くわし、貴重な話を聞けました。それをまとめた、独自レポートが【レポート】はじめてのスペースマーケット。丁寧解説編です。シェアリングサービスの最前線を取材できました。未読のかたにはオススメです。ぜひ、ご覧ください。

イベント取材に加え、別日には、スペースマーケットの関係者が登壇している場面にも出くわし、貴重な話を聞けました。それをまとめた、独自レポートが【レポート】はじめてのスペースマーケット。丁寧解説編です。シェアリングサービスの最前線を取材できました。未読のかたにはオススメです。ぜひ、ご覧ください。