新規事業開発のプロに聞く。Google・Amazonが注目する不動産テックスタートアップの条件とは何か

- Googleは不動産テックの中でも「ビッグデータ」に特化した事業に投資をはじめている

- AmazonはAIアシスタント・Alexaを利用したスマートホーム事業に注力

- 日本とアメリカの差は、「武器」と「長期的なビジョン」の有無

年々注目を集める、不動産テック(リアルエステート・テック)。未公開企業データベースを運営するCB Insightsによれば、2016年には全世界で277案件・約2940億円もの投資がおこなわれました。

その勢いを牽引しているのは投資大国、アメリカ。全世界の6割近い額が不動産テックのスタートアップに投資されました。一方で日本においては業界全体のデジタル化の遅れもあり、まだまだ十分に浸透しているとは言えません。この差は何が原因となっているのか――。

それを明らかにするため、Google・Amazonらリーディングカンパニーが注目している不動産テックスタートアップ事例について、米起業家とのネットワークを持ち、スタートアップ支援事業を展開するQUANTUM CSO、QUANTUM\GLOBAL CEOの井上裕太さんにうかがいました。

Googleが目をつけるのは、「ビッグデータ」に特化した企業――HomeLight

――まずはGoogleの動きについて教えてください。

近年、Googleから独立したコーポレートベンチャーキャピタル(CVC)の「Google Ventures(GV)」が積極的に不動産テックに積極的に投資しています。

そもそも、不動産テックというフィールドで初期に伸びたのは、ZillowやOpendoorなどのリスティング系のプレイヤーでした。日本で言えば、HOME’S(現LIFULL HOME’S)やSUUMOがこのサービスに当たりますね。

そこに対して新しいアプローチを取っていてGVが注目しているスタートアップが、HomeLightです。2012年創業のベンチャーで、2017年8月に4000万ドルを調達。とても勢いのある不動産テックのスタートアップですね。

HomeLightはビッグデータをもとに、物件を探しているユーザーにとってベストな「エージェント」を紹介するサービスを展開しています。

HomeLightは大量のデータベースを持ち、かつ毎日おこなわれる数千万件の売買データをすべて分析しています。売り手・買い手はそのエージェントがどの地域に強くて、どのような取引を過去に成功しているかといったデータを参照できるのです。

――なぜこのサービスが注目を集めているのでしょうか?

買い手・売り手・エージェント。この3社が不動産取引で感じていた課題感を一気に解決するサービスだからです。買い手・売り手はこれまで、エージェントを信頼していいのかよくわからずに契約をしていました。またエージェント側も、自分が本当に得意としている地域や領域での依頼ばかりが来るわけではなかったうえに、丁寧で良い仕事をしたとしてもそれがなかなか次の受注につながらないという課題感を抱えていました。

その問題をビッグデータを使って一挙に解決するのが、HomeLightなのです。

――HomeLightの最大の特徴は何でしょうか?

「ビッグデータ」に特化していることだと私は思います。HomeLightはMITやハーバード、スタンフォード出身のデータサイエンティストを何人も雇い、CAO(チーフアナリティクスオフィサー)という役職も置いています。不動産テックの業界で、これほど一流のデータサイエンティストを揃えている企業は多くはありません。

実は、創業者のUher氏も不動産とはそれほど関係のないキャリアを歩んできているんですよ。モルガン・スタンレー時代にモーゲージ関連の仕事をしてはいますが、基本的にはIT畑の人間です。そのほかの中心メンバーも必ずしも不動産出身の人ではなく、ITやデータ畑の人が多いですね。

――不動産テックの企業にもかかわらず不動産とは関係ない領域なのでしょうか?

不動産については、エージェントという“プロ”がいますからね。HomeLightはマッチングをするだけなのです。そのように割り切ってデータに特化しているからこそ、Googleも目をつけたと言えます。

Googleが目指しているのは、すべての情報を可視化して、整理して、アクセス可能にしていくことです。そのビジョンからすると、HomeLightの持つビッグデータとその知見は非常に魅力的に映ったのだと私は思います。

同じ観点でもうひとつGVが注目しているベンチャーの代表例として、Rentberryがあります。Rentberryは、富裕層をターゲットとして、賃貸物件のオークションサービスを提供しています。

――ある意味「早いもの勝ち」の賃貸契約を、オークションで落札制にしたわけですね。

アメリカは不動産額もどんどん上がっていますので、富裕層にとっては非常にありがたいサービスです。これまでスピードで負けていたところを、お金さえ払えば入れるようになったわけですから。

また、すべてオンラインで完結するというのもユーザーにとって嬉しいポイントです。物件を探すところから審査・契約、そして支払いやその後のメンテナンスまで、一度も誰とも会わずに完結してしまいます。ITリテラシーの高い富裕層に向けたUI/UXがよく考えられていますね。

――先ほど、GoogleがこのRentberryに注目している理由がHomeLightと同じと言われましたが……。

はい。鍵はやはり、「ビッグデータ」です。そもそもこれまで物件の価格は周りの値段や前例によって感覚的に決められてきました。Rentberryはその価値を可視化してデータにして扱おうとしているのです。

Rentberryがユーザーのリアルな意見を拾い上げて作られたデータベースは、Googleの思い描く「すべての情報が可視化され整理された未来」に大きく寄与するかもしれません。

Amazonは、Alexaを使い、「家と話す」未来を実現する

――では次に、Amazonの取り組みについてお願いします。

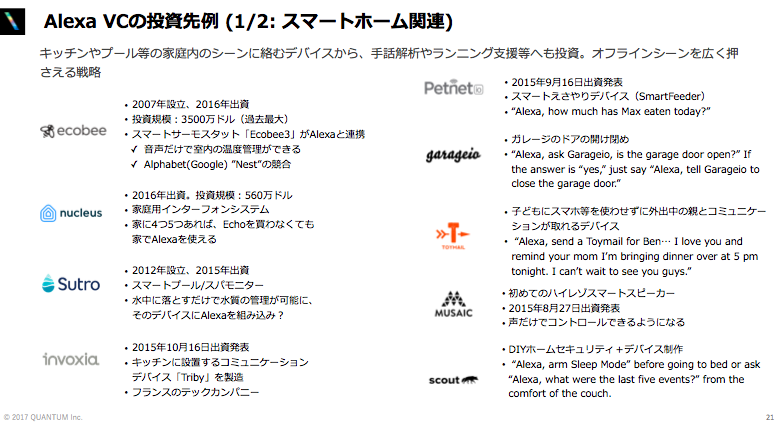

Googleは「データ」に着目していましたが、Amazonが持つAlexaファンドは打って変わって「スマートホーム」を中心に投資しています。Alexaファンドはスマートスピーカー「Echo」の活用を支援する目的で設立されたファンドです。近年、このAlexaファンドは「家」というフィールドにAlexa(Echo内蔵のAIアシスタント)の音声認識技術を展開しようとしているのです。

たとえば2016年に出資したecobeeでは、スマートサーモスタットとAlexaを連携。音声のみで室温調節が可能となりました。またそのほかにも家庭用インターフォン(nucleus)、プール(Sutro)、キッチン(invoxia)、ペットへのえさやり(Petnet)、ガレージのドアの開閉(garageio)など家のさまざまなシーンにAlexaを取り入れるべく投資をしています。

――ガレージの開閉やペットのえさやりまでですか!?

家のありとあらゆるところをAlexaを通じてコントロールする「家と話す」を目指している印象を受けます。それ以外にも、ランニング(MARA)や車(MOJIO)など家の外に関する技術にも投資をしていて、すべてにAlexaを関連づけようという動きです。

また少し話は「家」から離れますが、手話の解析をおこなっているTHALMICLABSにも投資しているので、もしかしたらAlexaを手話で動かせるようにしているのではないかと。さらに言うと、自然言語解析(KITTAI)、人工知能解析(defined crowd)、ハードウェア(Dragon Innovation)にまで手を出していて、戦略的な動きをしています。

――まさに、Alexaを軸として一気に世界を変えていこうとしているのですね。

この一点突破・横展開型戦略は非常にAmazonらしい戦い方ですね。以前からスマートホーム関連に投資をしていましたが、Alexaファンドを作ってから一気に加速していますね。スピード感はリーディングカンパニーの中でも群を抜いています。

Echoは非常に安く売られているので大赤字だと言われているのですが、その安さでどんどんシェアを取りに行っているのでしょう。ほかとの差をどんどんつけていき、最後にみんながその技術から離れられなくなったら、利益に転換する。Amazonはいつもそのような中長期的な戦略を取っています。

日米の違いは、「武器」と「ビジョン」

――アメリカと比較して、日本はアメリカほど不動産テックが普及しているとは言えません。この差はなぜ生まれているのでしょうか?

もちろん、スタートアップの始めやすさや融資先の集まり方など日本とアメリカの差はあると思います。そういった環境要因を除けば、「武器を持っているか」「長期的なビジョンを持っているか」という2点の差が大きいと思います。

GVが投資している2社、特にHomeLightは本気でデータを集め、ものすごい労力を払って統合し、一流のデータサイエンティストを雇っています。そこまでデータに特化して初めて、群を抜いた武器になるのです。一方の日本ではまだデータやテクノロジーの強みでマーケットを勝ち取っている企業が多くありません。さらにテクノロジーに特化したプレイヤーが鍵となるのではないでしょうか。

また投資元の話にはなりますが、Alexaファンドは短期のインパクトや個別のビジネスモデルについてそれほど重視していません。それよりも、中長期の大きなビジョンに向けて一気に必要なピースを揃えにいっています。このAmazonらしい規模感・ビジョンを実現できるプレイヤーは、日本にはあまり多くはないでしょう。

まとめると、圧倒的なテクノロジーと戦略的なビジョンが日本のプレイヤーにはまだ欠けているように思います。その課題を認識することが、まずはスタートと言えるでしょう。