【完全版】日本とアメリカの不動産テックカオスマップを作った2人が業界トレンドを語る

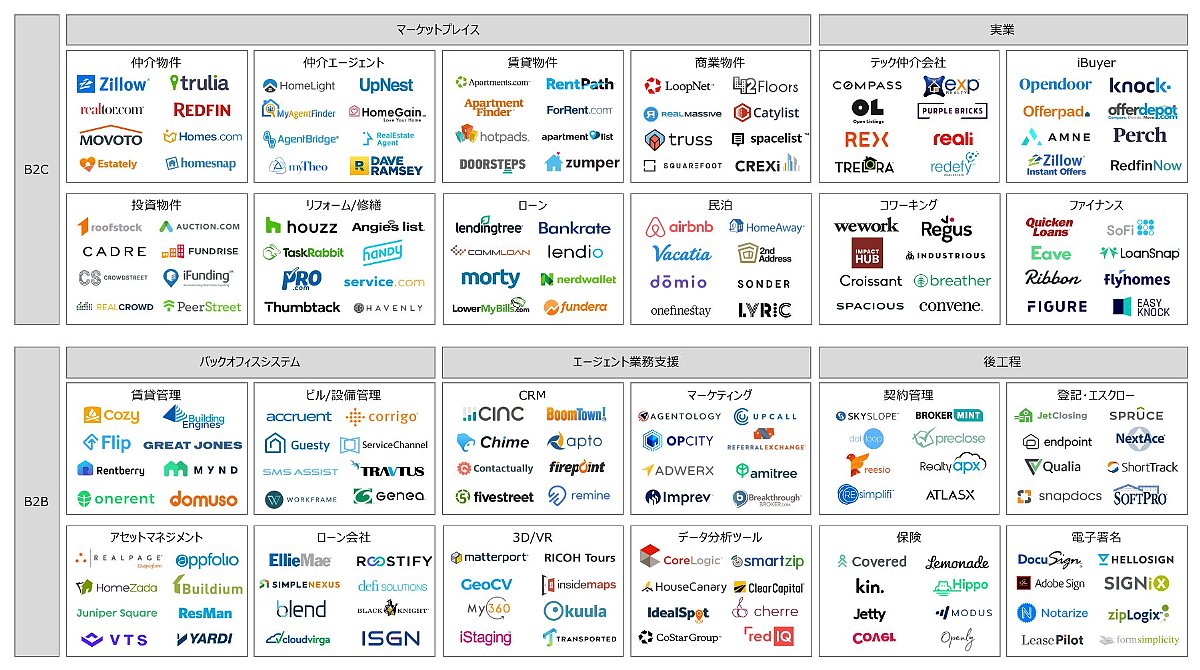

- アメリカ不動産テックカオスマップをまとめてわかった傾向は2つ。「マーケットプレイスから実業へ」、「オフライン作業をオンラインに置き換えることで効率を高めよう」

- 直近のアメリカでは「物件による差別化トレンド」も再来

- 今後は【オフライン作業をオンライン作業に置き換える化】【残ったオフライン作業のアウトソーシング化】という2つのトレンドに着目。このトレンドは、日本にもそう遠くないうちにやってくるだろう

はじめに

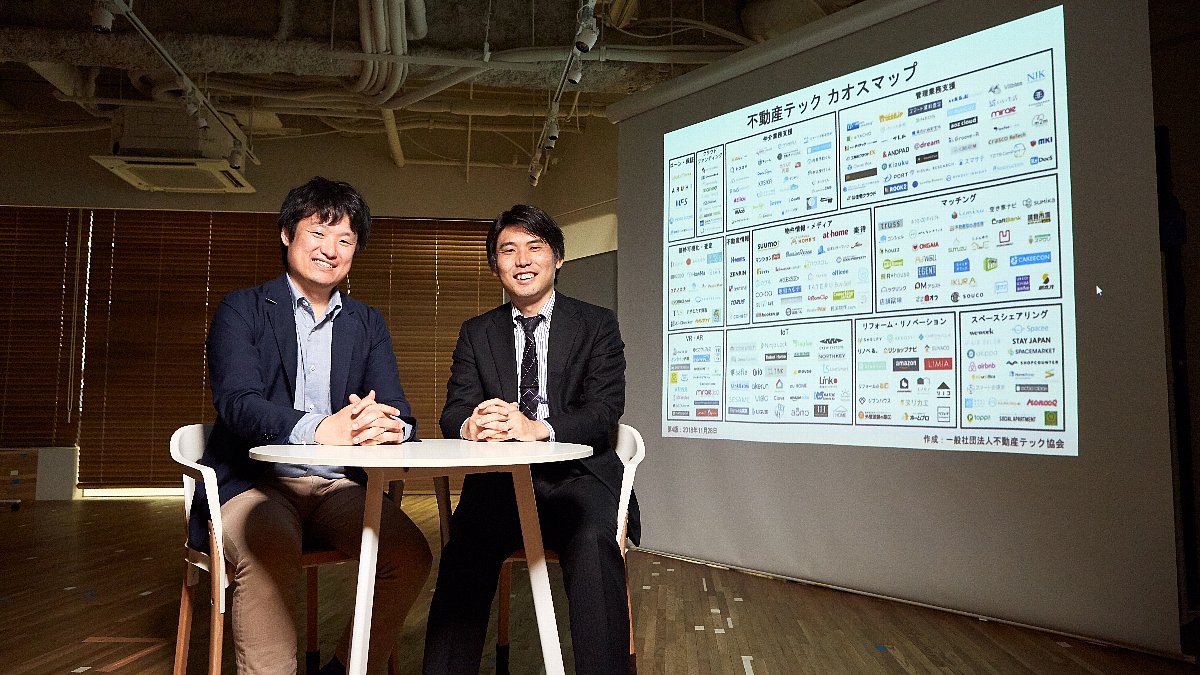

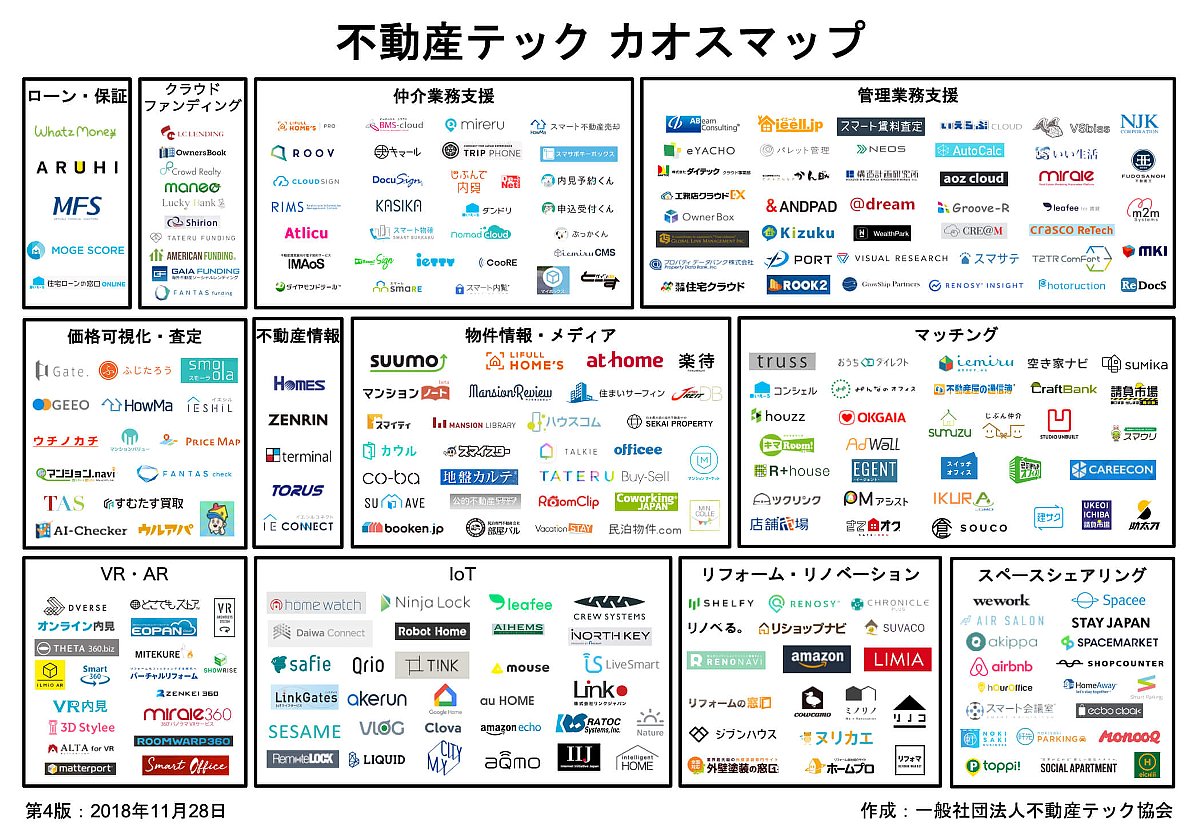

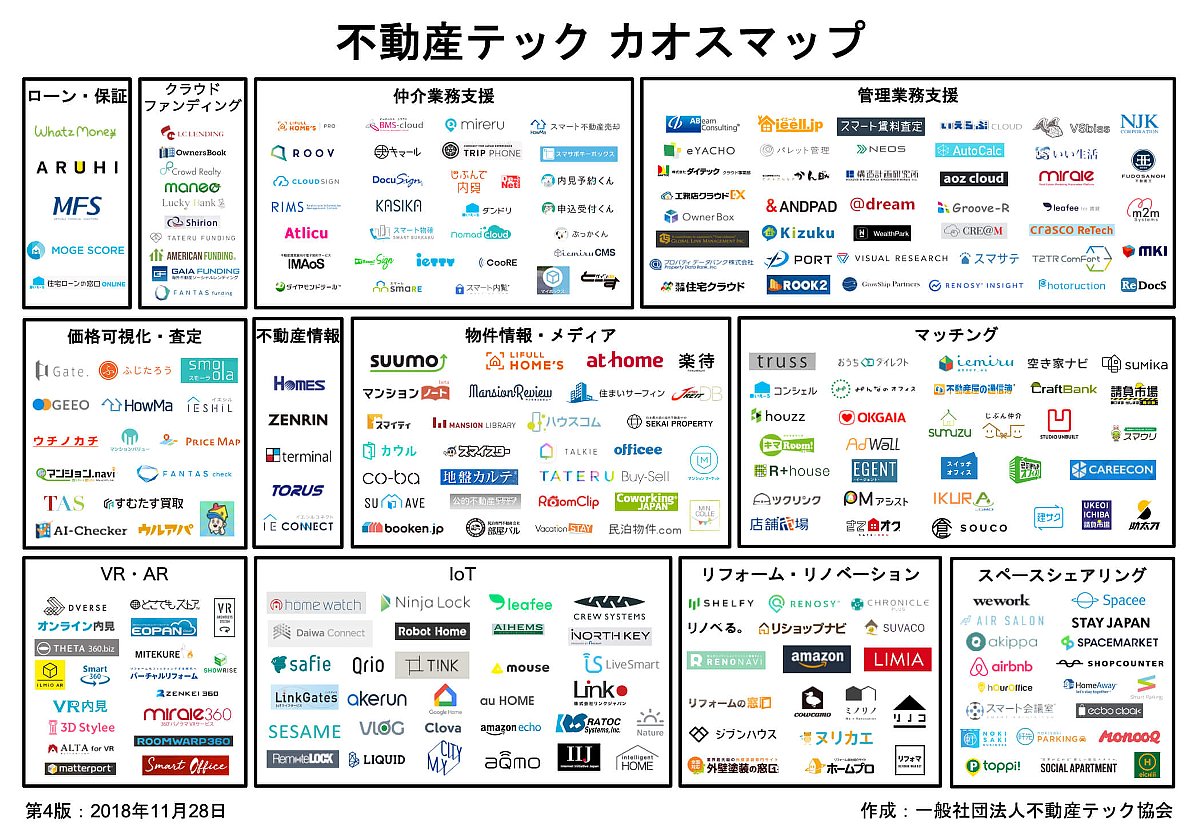

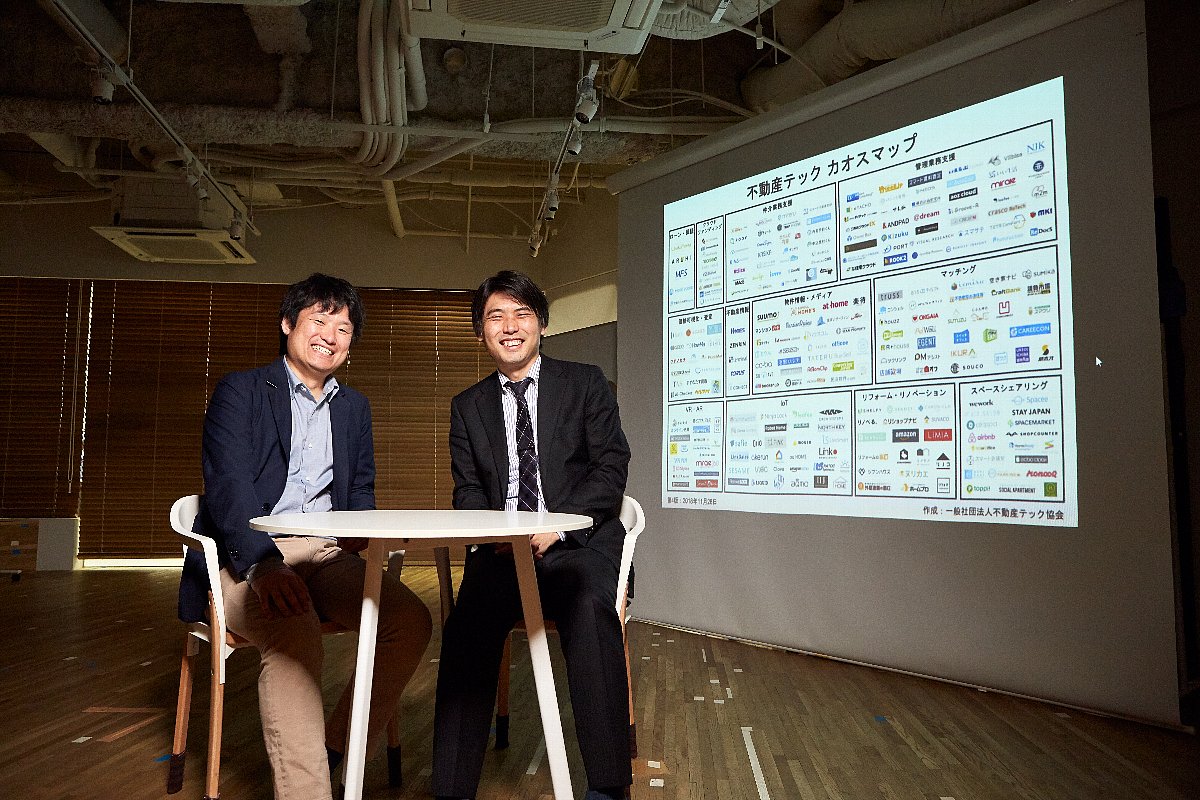

国内の不動産テックサービスをまとめたマップに、不動産テックカオスマップがあります。マップは、2019年8月9日現在、3回の更新作業がなされています。最新版となる第4版が発表されたのは2018年11月28日。更新作業は現在、一般社団法人不動産テック協会に移管されています。この制作や更新作用に第1版から現在まで、主導的な立場でかかわり続けている川戸温志氏(画像下)が、今回の対談相手の一人です。

川戸氏は、新卒でITベンダーに入社します。ここで約8年を過ごし、以来、現職のNTTデータ経営研究所で、コンサルタントとして活躍しています。戦略系の新規ビジネス立案を担当するようになって、2019年が6年目です。現在の川戸氏には、「不動産×ITで変革したい」という案件が急増しています。専門領域はデジタルトランスフォーメーションなので、不動産業界に特化しているわけではなく、産業問わずコンサルティングできるのが川戸氏の強みです。それに加え、コンサルタントという本業とは別に、不動産テック協会の顧問という役割も。そこで、国内の不動産テックカオスマップの更新作業に、いまも、かかわっています。

川戸氏は、新卒でITベンダーに入社します。ここで約8年を過ごし、以来、現職のNTTデータ経営研究所で、コンサルタントとして活躍しています。戦略系の新規ビジネス立案を担当するようになって、2019年が6年目です。現在の川戸氏には、「不動産×ITで変革したい」という案件が急増しています。専門領域はデジタルトランスフォーメーションなので、不動産業界に特化しているわけではなく、産業問わずコンサルティングできるのが川戸氏の強みです。それに加え、コンサルタントという本業とは別に、不動産テック協会の顧問という役割も。そこで、国内の不動産テックカオスマップの更新作業に、いまも、かかわっています。

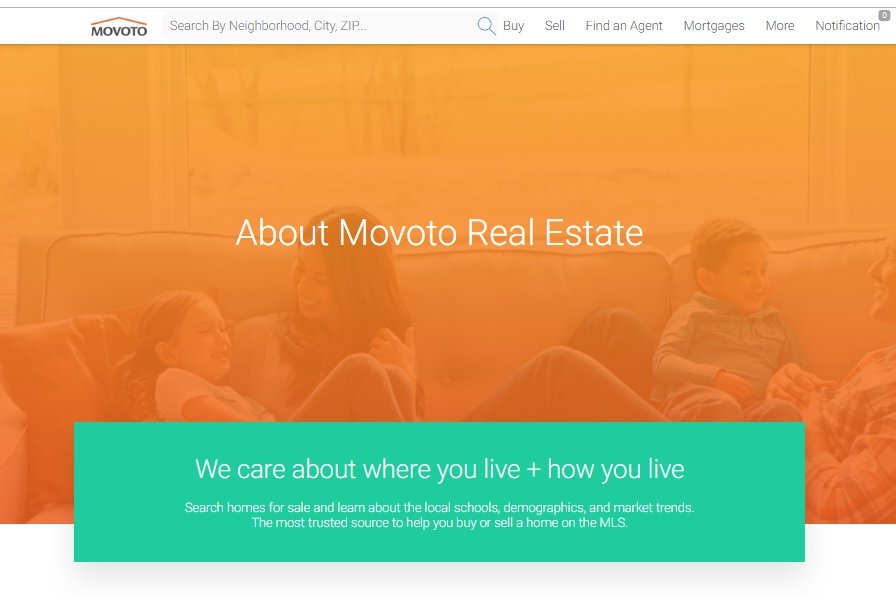

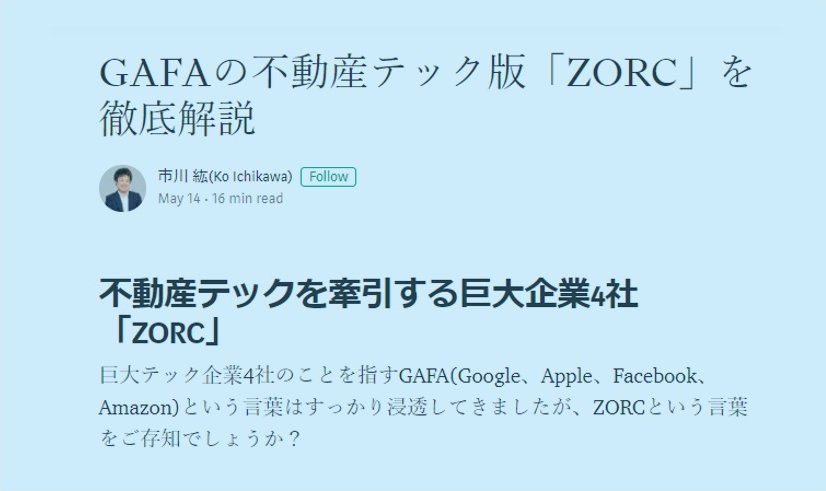

もう一人の対談相手は、市川紘氏です(画像下)。市川氏は、アメリカの不動産テック企業であるMovoto(モボト)にて、ヴァイスプレジデント(日本でいうところの副社長)を務めています。

リクルートのSUUMOでキャリアを重ね、リクルートホールディングスが買収した当時のMovotoへ出向。ビジネスモデルの構築や企画、経営方針の策定にかかわってきました。その後、Movotoがリクルートグループを離れた際に、市川氏もリクルートを退社。Movotoに残り、ヴァイスプレジデントとして現在に至ります。

リクルートのSUUMOでキャリアを重ね、リクルートホールディングスが買収した当時のMovotoへ出向。ビジネスモデルの構築や企画、経営方針の策定にかかわってきました。その後、Movotoがリクルートグループを離れた際に、市川氏もリクルートを退社。Movotoに残り、ヴァイスプレジデントとして現在に至ります。

画像出典元:https://www.movoto.com/about/

その頃より市川氏が着手したのが、アメリカの不動産テック事情をブログで発信することです。

私が作った、米国不動産テックのカオスマップは、川戸さんたちの(日本の不動産テックカオスマップ)を見て、自分も作りたいなあと思ったことがきっかけです。米国の不動産テックで働いている環境を生かせば、”新鮮な情報“を集められますからね(市川氏)

これがきっかけで、アメリカの不動産テックカオスマップを市川氏は制作しました(画像下)。

画像出典元:市川紘氏のブログ

プライベートな時間に自身のブログでアメリカ不動産テック最新事情を伝えるかたわら、現在の市川氏は、SUMAVEへの寄稿にも取り組んでいます。

この2人による対談が今回の企画です。日本とアメリカの不動産テックサービスを体系だって整理し、まとめた情報を“不動産テックカオスマップ”として世間へ発信する両者は、日本とアメリカの不動産テック領域の全体像に精通しています。日米の業界全体を見渡したとき、「いま、何が起きているのか」を肌で感じている2名です。この対談ではトークテーマをトレンドに据え、たっぷり語り合ってもらいました。早速、ご覧ください。

目次

- マーケットプレイスから実業へ(8/9公開)

- オフライン作業を生かす不動産テック、という新たな潮流(8/9公開)

- 物件による差別化トレンドが再来(8/9公開)

- 日本は生産性向上という必然性に追い立てられる(8/9公開)

- 日本の不動産テックカオスマップから見えてくる2つのこと(8/9、8/16公開)

- アメリカの特徴は、起業家と投資家の層の厚み(8/16公開)

- さらなるトレンドを探って(8/16公開)

- アメリカ不動産テック領域で存在感を増すZORC(8/16公開)

- 相手にされない、という危うさ。Opendoorは日本に来るか?(8/16公開)

- シェア争いではなく、マーケットメイク(8/16公開)

マーケットプレイスから実業へ

Q:カオスマップを作ったことで、お二人は、不動産テック領域の全体像を把握しているのではないかと考えています。市川さんの場合はアメリカの、川戸さんの場合は日本の領域についてです。それぞれの国の全体を見渡したとき、目立つトレンドがあると思います。とくに、気になるのは不動産テック先進国であるアメリカの事情です。最初は市川さんにお聞きしたいのですが、アメリカのトレンドには、どんなものがあるのでしょうか?

市川:トレンドでいうと、米国の不動産テックサービスをカオスマップにまとめたことで気づいた点は2つあります。1つ目は、「マーケットプレイスから実業へ」という流れです。このトレンドは大きな動向として1つ、あるなと思っています。マーケットプレイスとは、『Zillow(ジロー)』のようなポータルサイトが、テクノロジーを使って構築する、オンラインのマーケットですね。

川戸:『Zillow』や『Trulia(トゥルーリア)』のように、ブラウザ上で完結するような、不動産情報を提供することで広告費を稼ぐようなビジネスモデルからの脱却ですか?

市川:端的にいうとそうですね。従来の米国不動産テックのトレンドは、ポータルサイトによる不動産情報の提供でした。このトレンドは一気に進み、広く行き渡り、隅々まで浸透しました。スタートアップなどの不動産テックプレーヤーが、データとテクノロジーを生かして、ポータルサイトを作って公開するというのが従来のトレンドです。なんですが、そのテクノロジーを生かして、テックプレーヤーが実業に踏み込んできています。ここでいう実業とは、たとえば、不動産売買です。iBuyer(アイバイヤー)は、その典型例です。

市川:端的にいうとそうですね。従来の米国不動産テックのトレンドは、ポータルサイトによる不動産情報の提供でした。このトレンドは一気に進み、広く行き渡り、隅々まで浸透しました。スタートアップなどの不動産テックプレーヤーが、データとテクノロジーを生かして、ポータルサイトを作って公開するというのが従来のトレンドです。なんですが、そのテクノロジーを生かして、テックプレーヤーが実業に踏み込んできています。ここでいう実業とは、たとえば、不動産売買です。iBuyer(アイバイヤー)は、その典型例です。

川戸:不動産業界で俗にいうところの“買取再販売のビジネスモデル”ですよね。この存在を知る業界関係者は多いと思いますが、おさらいの意味を込め、米国の代表的な不動産テックプレーヤーから解説をお願いできますか?

川戸:不動産業界で俗にいうところの“買取再販売のビジネスモデル”ですよね。この存在を知る業界関係者は多いと思いますが、おさらいの意味を込め、米国の代表的な不動産テックプレーヤーから解説をお願いできますか?

市川:もちろんです。米国不動産テック領域における、“マーケットプレイスから実業へ”の代表格は買取再販業の『Opendoor(オープンドア)』や、不動産仲介業の『Compass(コンパス)』です。このトレンドは、米国のほかの産業で、すでに起きていました。

川戸:ほかの産業? どこですか?

市川:金融です。フィンテックの領域で『LENDING TREE(レンディング・ツリー)』を皮切りに、スタートアップが起こしたトレンドが、いま、不動産テック領域でも起きつつあります。

川戸:興味深いですね。話を続ける前に、いったん、上着を脱がせてください(笑)。

川戸:改めて、お聞きします。まずは、『LENDING TREE』について聞かせてください。

川戸:改めて、お聞きします。まずは、『LENDING TREE』について聞かせてください。

市川:借り手となる消費者と、貸し手となる金融機関をオンライン上でマッチングするプレーヤーが『LENDING TREE』です。もともと、「テクノロジーをうまく使ってローンの比較検討ができますよ」というサービスをユーザーに提供していました。

画像出典元:https://www.lendingtree.com/

市川:米国のフィンテック領域では、比較や検討ができ、そこから、借り手と貸し手をマッチングさせるサービスが立ち上がる動きが盛んにありました。ところが、ここにきて、「テクノロジーを生かしてAIで与信審査をします」「店舗はありませんが、オンラインの対応となりますので人件費などがかからず、料金が安いですよ」「だから金利も安いですよ」そのようにうたって、それまで金融機関がやっていたローン業務そのものをテックプレーヤーが提供しはじめたんです。

市川:不動産テック領域に話を戻します。これまでの不動産テックプレーヤーは、テクノロジーの生かしかたが、「マーケットプレイスを作りますよ」だけでした。ところが、ここにきて、「私たちも、既存プレーヤーのようにリスクをとって実業(不動産売買や仲介業)をやります」というフェーズを迎えています。フィンテック領域で起きたトレンドが、不動産テック領域でも起きはじめているんです。これは明らかなトレンドで、なんだか、潮目が変わってきている感じがします。

市川:不動産テック領域に話を戻します。これまでの不動産テックプレーヤーは、テクノロジーの生かしかたが、「マーケットプレイスを作りますよ」だけでした。ところが、ここにきて、「私たちも、既存プレーヤーのようにリスクをとって実業(不動産売買や仲介業)をやります」というフェーズを迎えています。フィンテック領域で起きたトレンドが、不動産テック領域でも起きはじめているんです。これは明らかなトレンドで、なんだか、潮目が変わってきている感じがします。

川戸:潮目が変わったきっかけは何であったとお考えですか?

市川:不動仲介領域のマーケットプレイスでいうと、『Zillow』の独り勝ちだった時期があり、その背中を『Redfin(レッドフィン)』が頑張って追いかけていました。彼らのような存在が次々に現れ、市場は飽和していきます。すると、不動産テックプレーヤーは、「自分たちが次の価値を市場で生み出すためにはどうすればよいか」となるわけです。次の価値とは、物件検索の一歩先の価値であり、実業(不動産売買、不動産仲介)に踏み出すことでした。

川戸:市場が飽和してきたことが、きっかけになったと?

市川:それだけではありません。きっかけは、もう1つあると思っていて、テクノロジーの進化です。昔は負うことができなかったリスクをテックプレーヤーが負えるようになりました。それは、テクノロジーが進化したからです。

川戸:2つ目の米国トレンドについても教えてください。米国の不動産テック領域にいるプレーヤーをカオスマップにまとめたことで気づいたポイントは?

市川:オンラインからオフラインへのシフト、という流れの変化です。この動向は、とくに、BtoBの領域で顕著でした。従来のビジネスモデルでは、オフラインだった業務を単純にオンラインに置き換える、ということをやってきました。置き換えるとき、テクノロジーを使うことで効率アップを図ってきたのです。「こうすることが合理的だ」という考えのもとにです。

手帳や電話帳で管理していた顧客情報をCRMに置き換え、仕事の生産性を上げましょう

現地に行かないと見ることができなかった室内の状況を3Dで疑似体験できますよ

市川:それらは、すべて、「オフラインをオンラインに置き換えることで効率を高めよう」という、時代や社会の流れに乗っています。この流れが進めば進むほど、次第に、オンラインに置き換えることができない、オフラインの作業が残ります。なぜ残るかというと、その作業が合理的だからです。

川戸:チラシの投函、とかですかね。

市川:おっしゃる通り、チラシは代表的な例ですね。米国では、チラシのシェアはどんどん下がっていましたが、まだ、根強く一定の数が残っています。これを無理やり、「メルマガに置き換えましょう」と考えるのは、ポイントを見誤っています。

川戸:残るには残る理由があって、チラシが残っている理由は合理性があるからだと。

市川:だから、チラシは作り続けられているわけですよね。この場合のテクノロジーの生かしどころは、「ITで簡単にチラシをデザインできるようにしましょう」であったり、「刷り上がったチラシを投函したあとの反響確率を高めるために、アルゴリズムを使って投函する家をターゲティングしましょう」であったりします。

川戸:重要なことは、テクノロジーの効果を生かすこと。アナログをデジタルに置き換えること、そのものは、不動産テックサービスの本来の価値ではない、ということですよね。

市川:同感です。テクノロジー活用の目的は、オフライン作業を完全にオンライン化することではないと思います。米国では、いま、オフライン作業をオンライン化する、という従来の流れは、以前ほどの勢いを失いました。代わりに目立ちはじめているのが、オフライン作業の精度/効率/生産性をテクノロジーでいかに高めるか、という新しい流れです。

オフライン作業を生かす不動産テック、という新たな潮流

川戸:オフライン作業の精度/効率/生産性をテクノロジーでいかに高めるか、という新しい流れを代表する、具体例を紹介してもらえますか?

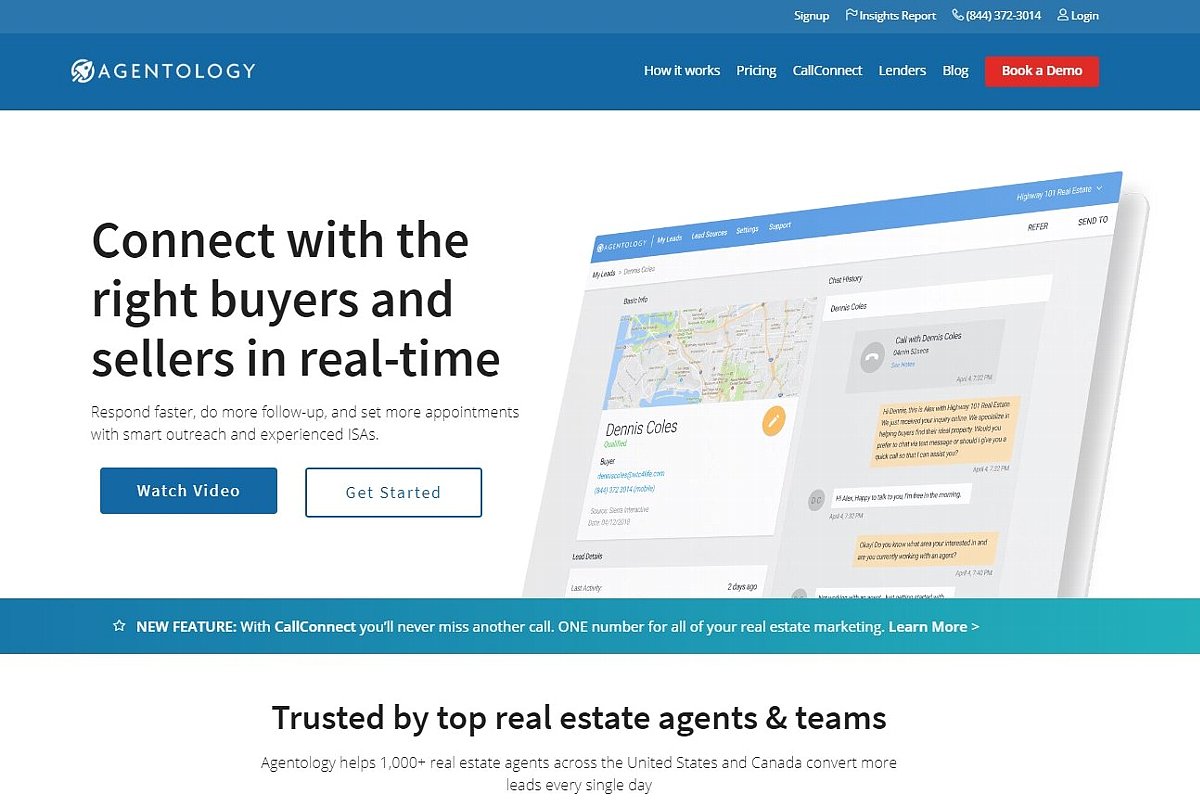

市川:たとえば、Agentology(エージェントロジー)という会社です。

画像出典元:https://www.agentology.com/

市川:「物件を買いたい」ユーザーが不動産仲介会社に問い合わせをしたとします。問い合わせを受けた仲介会社は、“ちゃんと”会話をはじめるために、自分たちで次のような、電話がけをしています。

お問い合わせありがとうございます。どんな物件をご希望ですか

内見をご希望でしょうか。好都合な日時を教えてください

市川:この“電話がけ”は、米国で以前より実践されてきた業務です。オフライン作業としての地位を確立している、ともいえます。現在は、その問い合わせをしてきたユーザーを各不動産仲介会社が奪い合っています。競争は激しくなっていて、このとき、ユーザーは複数の仲介会社に問い合わせの連絡をするわけです。何が起こっているかというと――。

川戸:問い合わせの連絡は複数あるが、買いたい人は複数いない?

市川:そうなんです。家を買いたい人は、複数の仲介会社に問い合わせをするわけですよね。この人を各仲介会社が取り合います。取り合いの争いに勝つために、エージェントは、電話がけのための工数を割いて、競い合って連絡をするわけです。ところが、最近になって、その電話がけを専門に請け負うスタートアップが現れました。「コールセンターを作り、そこで、すべての電話がけ業務を請け負います」という、“一次受け”の役割を担う会社です。これが、Agentologyです。彼らに代表されるスタートアップの存在は、オフライン作業の精度/効率/生産性をテクノロジーでいかに高めるか、という新しい流れであると感じています。

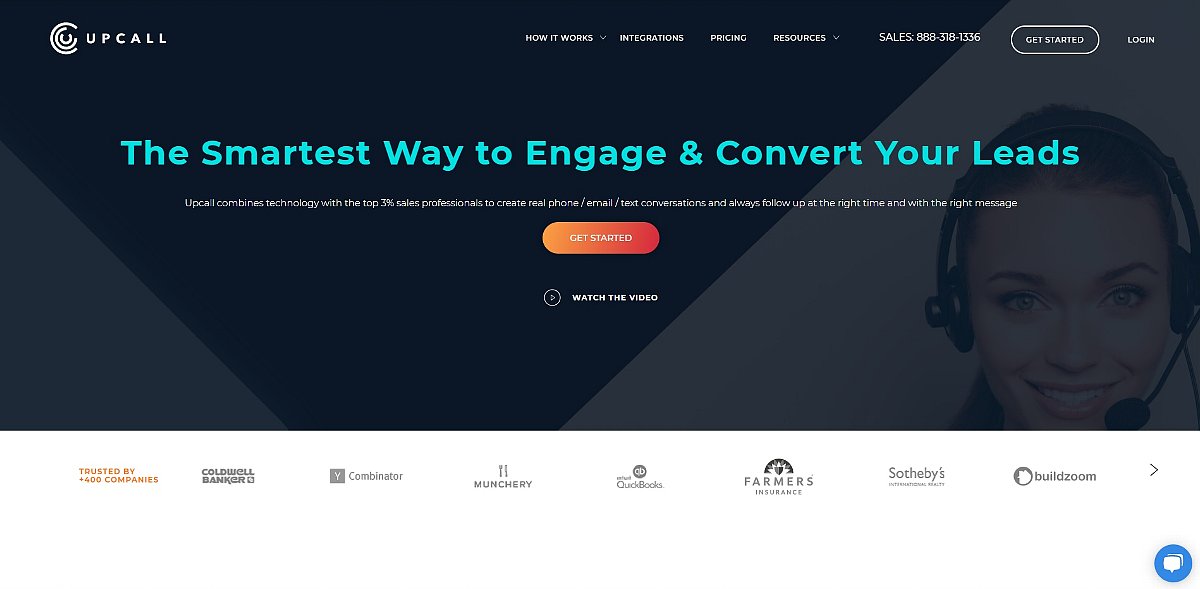

川戸:ありますよね、その流れ。最近は、オフライン作業に代表される、「アナログな部分を私たちにアウトソーシングしてください。まるっと請け負いますよ」というプレーヤーがでてきていることを私も感じていました。市川さんの話に付け加えるなら、私は、不動産テックで現れるプレーヤーが二極化しているとも思っています。1つは、仲介取引などのバリューチェーンをテクノロジー活用によって、一気通貫で自動化したり、業務を大きく効率化しようと試みるプレーヤーです。『Redfin』や『Opendoor』などが該当します。もう1つは、そこからこぼれ落ちるような、一気通貫で自動化できないモノもあるじゃないですか。市川さんがおっしゃったような架電やチラシなどのオフライン作業です。そこをピンポイントでキャッチするプレーヤーの存在にも注視しています。『BoxBrownie.com(ボックスブラウニードットコム)』や『Upcall(アップコール)』などが該当します。

画像出典元:https://www.boxbrownie.com/jp/

川戸:少し解説すると、『BoxBrownie.com』は、仲介エージェントが物件掲載用の見栄えのよい写真を用意するさいに、物件の写真撮影、写真編集などをプロが代行するサービスです。

画像出典元:https://www.upcall.com/en/?

川戸:『Upcall』は、24時間365日対応でエージェントの代わりにアウトバンドコールをします。適切なリード顧客を選定し、獲得するサービスです。『BoxBrownie.com』のようなプレーヤーに目がいきがちですが、『Upcall』のようなのプレーヤーも注目を浴びています。前者が盛り上がることで、後者も存在感を増しているのです。後者のプレーヤーにとっては、アナログな部分やオフライン作業をテクノロジーで、どこまで拾えるか、ですよね。そこが、テックプレーヤーにとっての“うま味”になるかどうかだと思うんですよね。

市川:テクノロジーは1つの手段であって、その手段を使って自分たちで効率化できないのなら、アウトソースを利用するアイデアもあります。Agentologyのようなアウトソース先となる企業の特徴は、請け負う業務を一つに絞って、複数の会社から業務を受託する点です。こうすることで、集約型のセンターとして業務オペレーションを効率化することができます。米国では、もはや、テックで業務を効率化するというだけの提案は下火です。これだけでは不十分で、まとめられるオペレーションを見つけて統合したり、アウトソーシングで効率化する部分を取り入れたりする発想が求められています。【オフライン作業をオンライン作業に置き換える化】と、【残ったオフライン作業のアウトソーシング化】という、2つの流れのかけ合わせが、2つ目の米国トレンドのポイントであると感じますね。

川戸:かけ合わせの流れが、米国でトレンドになった背景には、どんなきっかけがあったと考えていますか?

市川:米国には、“テクノロジーという手段を使って置き換えることができる部分はすべてやり切った感”があります。立ち止まって、過去を振り返ったとき、残ったオフライン作業が浮き彫りになるじゃないですか。

川戸:残っているのは、オンライン化できない、しないと判断されたオフライン作業であると。

市川:それは、つまり、オンライン化できるであろう目立ったオフライン作業の置き換えが、おおかた、済んだような印象です。ちなみに、川戸さんはどうお考えですか?

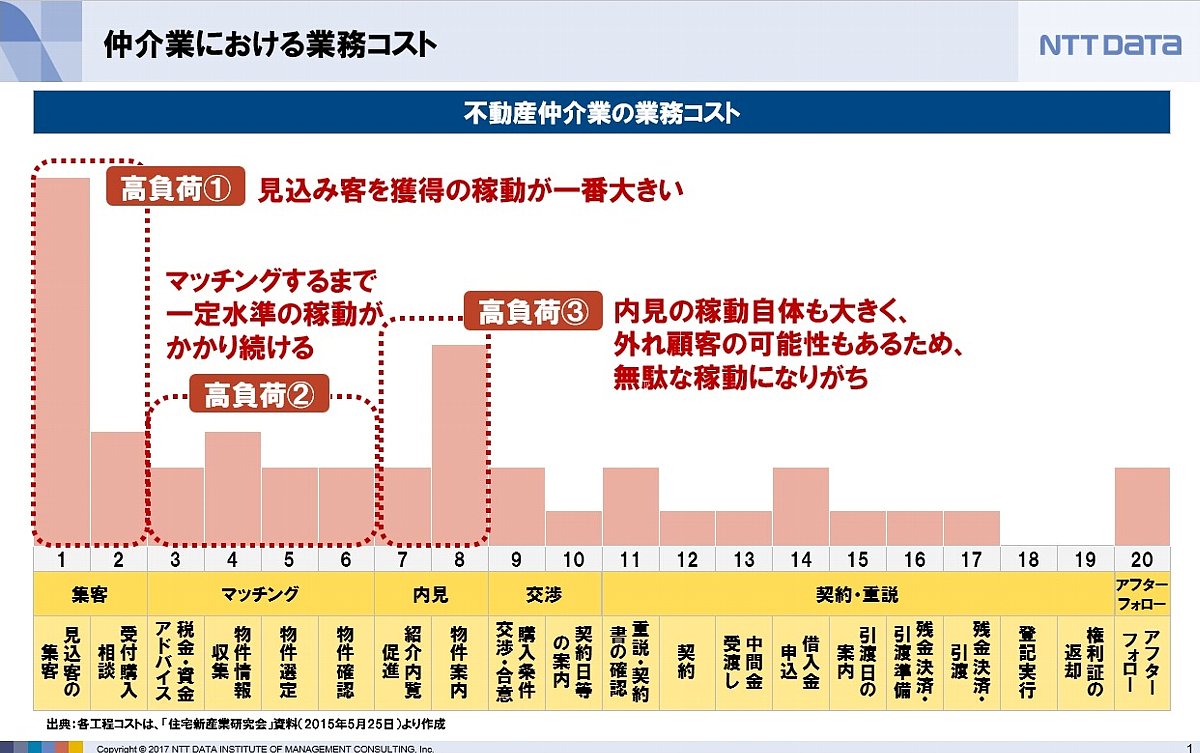

川戸:おっしゃる通りだと思います。テクノロジーはあくまでも手段だと、つねづね、私も思っていました。ここのスライドを見てください。仲介会社の業務コストをまとめたスライドです。

川戸:おっしゃる通りだと思います。テクノロジーはあくまでも手段だと、つねづね、私も思っていました。ここのスライドを見てください。仲介会社の業務コストをまとめたスライドです。

市川:ああ。やっぱり、集客のコストが一番かかるんですね。

市川:ああ。やっぱり、集客のコストが一番かかるんですね。

資料提供元:川戸温志氏

川戸:そうなんです。いま、市川さんがおっしゃった不動産テックの潮流として「マーケットプレイスを作りますよ」がありますよね。『Zillow』のような不動産情報ポータルの数々です。彼らが登場してきた背景には、「集客の稼働コストを減らしたい」というニーズがあります。米国でも、ウェブ上で室内を内見できるサービスが出てきていると思いますが、それも同じ背景によるものかと思います。内見も、非常に稼働コストがかかるんですよね。

いかにして、内見に行くまでのマッチングの稼働コストを抑えるか

いかに効率的よく、コンバージョンさせるか

川戸:そういう話です。ウェブ上でコンバージョンするお客様が多いほうが、そのあとのマッチングコストを抑えることができます。これもトレンドの1つだと感じています。

市川:3D内見にも同じことがいえそうですね。「3D内見だけで物件を決める」というのは幻想だと思います。物件がある場所まで行く、という行動そのものは、内見をするユーザーにとっても物件を案内するエージェントにとっても、負荷がかかります。この負荷を軽減できることに、オンラインや3Dによる内見の価値があるように思うんです。10物件を3Dで内見して、現地で内見する物件の数を5つに減らす、などですね。この場合、米国でも、5物件は週末に現地へ行って、実物を見るわけです。

川戸:同感です。3D内見やVR内見なども基本は、“現地で内見する物件の数を絞るためのツールだ”と考えたほうが、いまの市場にハマります。ハマる、で思い出したんですが、米国では、ポケットリスティングがオフマーケットで流行っていますか?

市川:流行っていますよ。いま、もっとも注目を浴びているキーワードの1つの話題です。

物件による差別化トレンドが再来

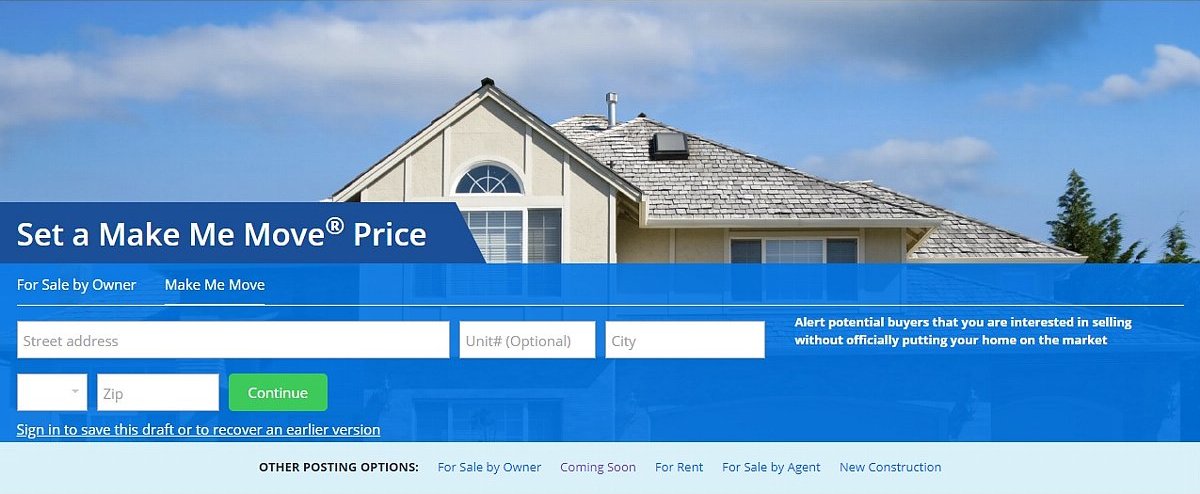

画像出典元:https://www.zillow.com/make-me-move/

市川:先ほど少し話題に挙がりましたが、物件検索のマーケットプレイスの成長や競争は、米国では一段落しました。マーケットプレイスを作り、ウェブ上で物件を探すことができますよ、というビジネスモデスの成長や競争です。MLSもありますし、各不動産会社は、それらの物件情報をまとめて、自社メディアに掲載しています。つまり、掲載物件の数や質で、各社が差別化をすることが難しい状況でした。

川戸:各社ともに、マーケットプレイスのUIも同質化してきており、かなり似ていませんか?

市川:似ている状況なんですが、それでも、各社ともに、かなり磨きをかけた結果なんですよ(笑)。各社のマーケットプレイスUI最適化は、いまも静かに続いています。アンテナをはり、他社が変えたら真似て、というサイクルで。情報がオープンであるがゆえに、どこの不動産会社も、物件情報以外のエリアデータを集めることができます。自社のマーケットプレイスに掲載することだってできるわけです。その気になれば、誰でもできると。だから、川戸さんがおっしゃるように、どのプラットフォーム、マーケットプレイスも一緒なんですね。「この争いは一段落したな」そう思っていたら、休む間もなく、次のステージが現れました。

川戸:冒頭で市川さんがおっしゃった、マーケットプレイスから実業へ、という流れの変化ですか?

市川:その通りです。『Compass』のような、スタートアップが実業にシフトする流れです。実業(不動産仲介)をはじめたことで、自社で媒介している物件を持つことができるようになります。ここで彼らは気が付いたのかもしれません。たとえば、こんなふうに。

あれ? これ、うまくやれば、自社のマーケットプレイスで、独自物件として載せられるのでは

市川:米国では、“一周”回って、「ポータルサイトに掲載する物件の数や質で、自社を差別化できるのではないか」というトレンドが再び訪れています。『Compass』のサイトを見ていただくとわかりますが、「この物件は『Compass』だけでしか販売していません」とうたっている物件が存在しますし、実際にMLSに掲載されていません。

川戸:MLSに登録しないことで罰則は?

市川:仲介会社はないんですよ。必要な手続きをすれば大丈夫なんです。

川戸:『Zillow』が登録しなかったら?

市川:騒ぎになりそうですね(笑)。

市川:騒ぎになりそうですね(笑)。

市川:MLSにアクセスすることが公式に認められている仲介会社と違い、『Zillow』がMLS上の物件データを取得することは、そもそもグレーな部分があるんです。この状況下で、自社サイト限定で物件を掲載するという(=MLSが快く思わない)動きをすると、肝心の“物件データの取得”をさえぎられる可能性が高いです。

川戸:でも、仲介会社であれば自社物件をMLSに登録しなくてよい?

市川:ええ。仲介会社は、もともと、仲介会社向けのMLSにアクセスして、自社サイトを作る権利があります。そこに、MLSに登録してない自社物件を掲載することも大丈夫なんです。

川戸:MLSへの報告義務も必要ない?

市川:必要なことは2つです。申請と、売り主からの承諾。これさえあれば問題ないとされています。建前として、“非公開物件も必要”という話はあるので、制度上は認められているんです。

川戸:たとえば?

市川:『Compass』はラグジュアリー層向けですが、有名なセレブが住んでいる超高額物件の売買を公にするのは、プライバシー的な観点からすると、少し心配になるじゃないですか。そういったケースに限っていえば、『Compass』にしか物件を掲載しないことを売り主が承諾することはあります。ほかに、“カミングスーン物件”という名目の物件もありますよ。

川戸:もうすぐ来る、という意味合いの、「COMING SOON」ですよね。噂には聞いています。

市川:カミングスーン物件は、「いずれMLSに載せますが、いまは、まだ、準備中です物件」です。米国では、仲介会社がMLSに登録する前の物件を自社サイトにだけ、一時的に掲載する、などの動きが、いま、増えています。

川戸:今後はその傾向が強まりそうですか?

市川:断言はできませんが、トレンドであることは間違いありません。『Redfin』もカミングスーン物件をやりはじめました。MLSに登録する前のカミングスーン物件は独自情報になりますから、「集客の呼び水になる」「Googleにアルゴリズム上で評価される」という話も。

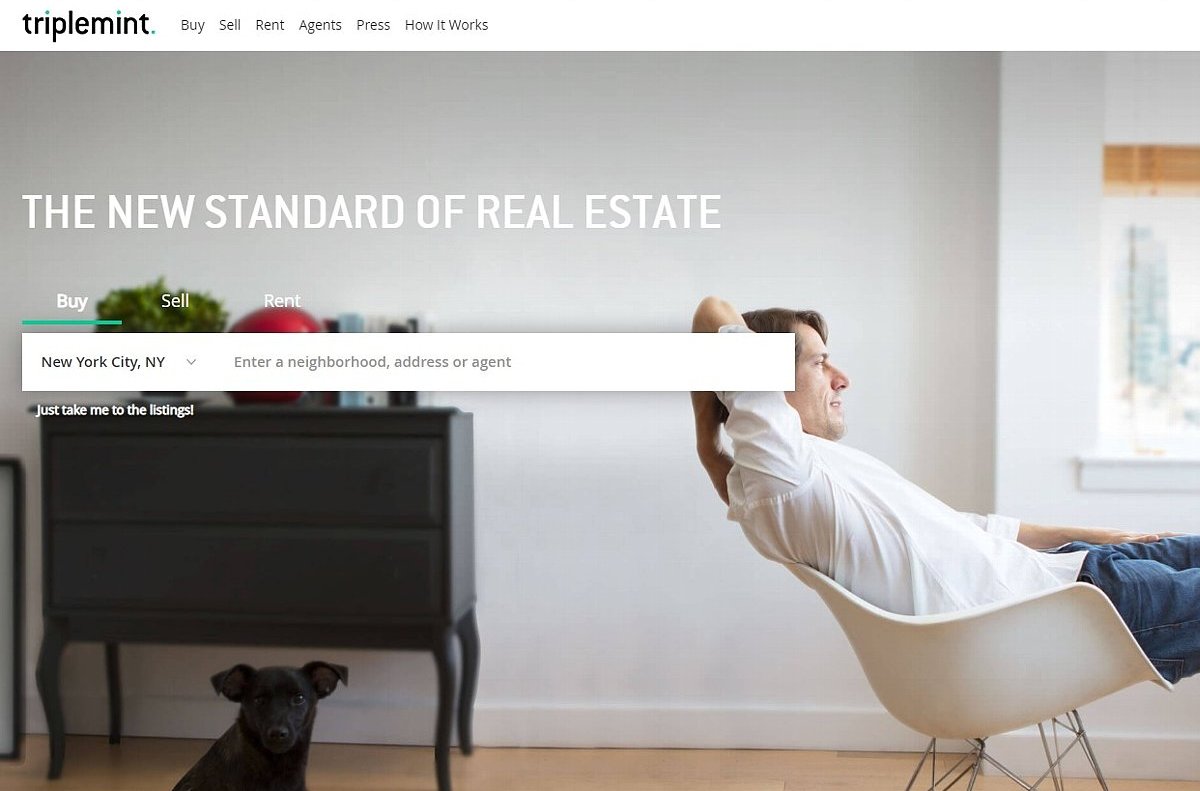

川戸:三菱地所さんが投資をした米国の不動産テック企業に、『Triplemint(トリプルミント)』という仲介会社があります。『Redfin』などと同じ、いわゆる、“デジタル仲介”の会社です。この会社は面白くて、カミングスーン物件を意図的に生み出しています。そのために分析しているのが、過去に売却された物件の取引額の実績データや、オンマーケットの需要などです。こうした分析をすることで、現実的な買い手を見つけることができ、かつ、「高値で売ることができる可能性を秘めた売買価格」を売り手へ提示することができます。売り手は、提示された売買価格を参考に、「この金額で売れるのであれば、売ってみようかな」となるわけです。これを『Triplemint』は、自社のマーケットプレイスにだけ掲載し、カミングスーン物件として扱います。

画像出典元:https://www.triplemint.com/

川戸:買い手へは、オンマーケットの傾向や売却見込みの高い未公開物件を予測し、買い手の希望条件にあった物件をレコメンドします。カミングスーン物件のマッチング精度を高める仕組みです。これにより、カミングスーン物件を期待する買い手を集めます。つまり、『Triplemint』は、再来しつつある“物件による差別化”というトレンドと向き合い、カミングスーン物件の取り扱いを積極的にやるわけです。合理的というか、このアイデアが面白い。

Q:カミングスーン物件を扱うというトレンドは、米国に定着しているのですか?

川戸:先ほど市川さんがおっしゃったように、『Zillow』や『Redfin』にも、カミングスーン物件を掲載するような仕組みがあり、『Triplemint』にしても、そういうトレンドを必死に追いかけるわけです。こうした動向から、「カミングスーン物件を扱うことが米国に定着した」といえるかも知れません。

Q:『Zillow』にもあるのですか?

川戸:ありますよ。『Zillow』の場合は、Make Me Move(メイクミームーブ)という機能です。Make Me Moveの機能では、「5,000万円の価値がある、あなたの物件を“仮に”売りに出したら、このくらいの数の買い手が存在するので、すぐに売れますよ」が、わかります。まだ売りに出していない家の売却希望金額を設定することができます。ウェブ上にプレオープンさせ、その金額で買いたい買い手の反響を知ることができる仕組みです。こうなると、売り手は、「売りに出してみようかな」と考えて行動に移しやすくなります。このような、カミングスーン物件を楽にあぶり出せるような仕組みは、マーケットプレイスに実装されてきていますよね。

市川:潜在顧客を見つける的な、機能ですよね。

川戸:日本に置き換えて考えてみると、カミングスーン物件を扱うプレーヤーが現れたら、中古流通の促進に寄与する可能性を感じます。

市川:それは、iBuyerの逆ですね。米国の場合、iBuyerのターゲットとなる存在はニッチなユーザーで、「多少安くてもよいから、すぐに売りたい」と考えています。現状のボリュームゾーンは「数ヶ月以内に、なるべく高値で売りたい」と考える中間層のユーザーです。中間層よりも、さらに目立たない潜在層のユーザーは、「まあ、よい値段で売れるんだったら、売ることを考えないでもない」というスタンスで、何のアクションも起こしていません。この層の厚みは顕在化していませんが膨大で、iBuyerのターゲットからもっとも遠い位置にいる存在です。

Q:もっとも遠い → 反対側 → つまり、iBuyerの逆であると?

川戸:そこですよね。「そこの潜在層をどのようにエージェントがつかまえるか」が、米国ではポイントになっています。個人的には『Remine(リマイン)』、『SmartZip(スマートジップ)』、『HouseCanary(ハウスカナリー)』といったプレーヤーに着目しています。これらのプレーヤーの特徴は、データを分析して家の将来価格を予測したり、「売れるという可能性をひめた家」を予測したりする点です。

これから半年後、1か月後に、この人は住み替える

この物件は売りに出るかも

川戸:このような潜在層のユーザーは、米国にたくさんいて、「この人たちをつかまえたい」エージェントに向けて、『Remine』などのプレーヤーは存在感を示しています。

市川:中古流通の市場が活性化する可能性は、確かにありますね。すぐに売りたいと考えてはおらず、その手続きにしても、急いでいないユーザー。ここにリーチするプレーヤーとして、誰が存在感を示すかは、米国の新たなトレンドになり得ますし、気になります。

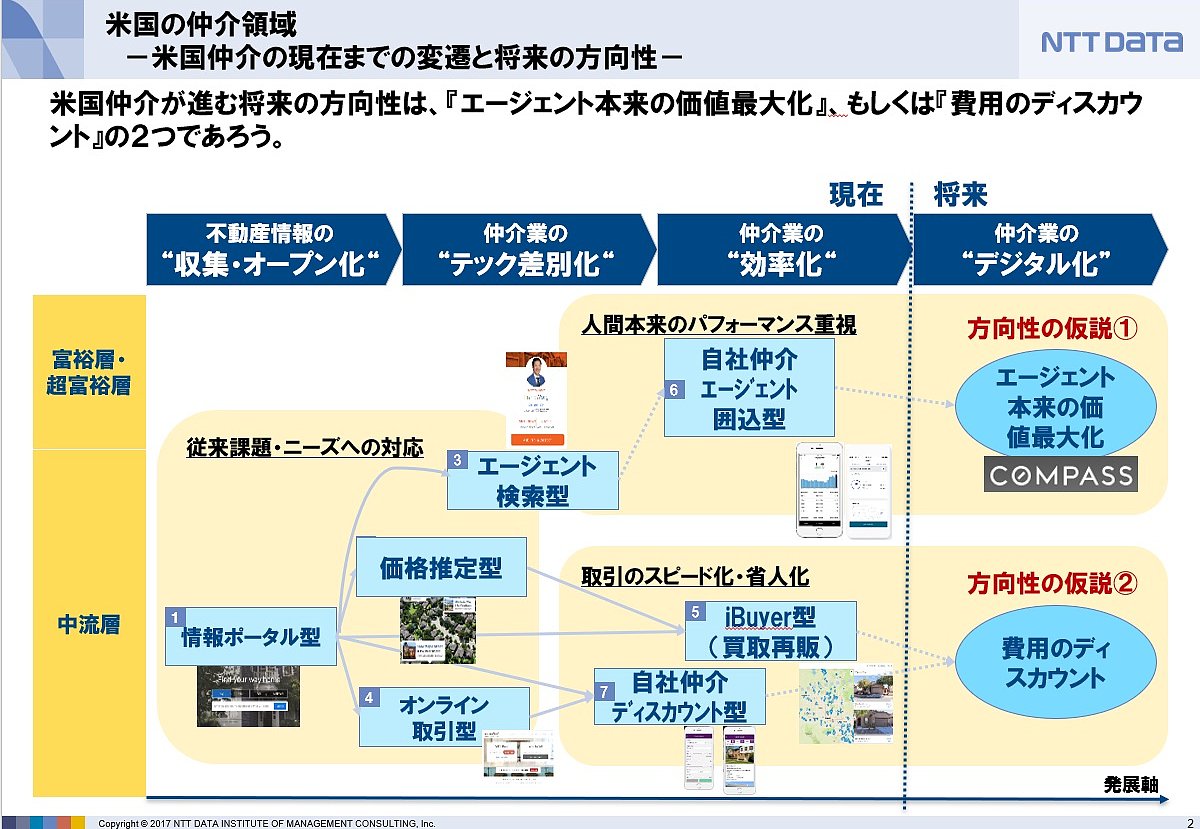

川戸:米国の仲介領域の動向は私も気になります。これは私の仮説なんですが、今後のトレンドとして、大きく2つの傾向があるのかなと思っています。

日本は生産性向上という必然性に追い立てられる

川戸:1つ目の傾向は、『Compass』に代表される、テックを活用することで、「人間だからこそできる」という価値を最大化させる傾向です。この傾向にかたむくプレーヤーは、裕福なユーザーを顧客に持つエージェントへ向け、いろいろな業務支援ツールを提供します。「エージェントがやらなくて済む仕事」や、「労働集約的な仕事」を軽減し、エージェントのヒューマンパワーを最大化させます。たとえば、お客様と対面し、向き合って要望を聞いたり、提案やアドバイスをしたりです。この価値提供に注力して、ひたすらやる、というトレンドは、1つの大きな傾向としてあるのではないかと考えています。

画像提供元:川戸温志氏

川戸:2つ目の大きな傾向は、仲介手数料をディスカウントする傾向です。ここでは、ポータルサイトで集客し、マッチング・内見・契約・クロージングまでの業務をオンライン上でやります。こうすることで、テックを活用し、省力化することが狙いです。『Redfin』や『REX(レックス)』、『Reali(リアリィ)』などが該当します。ぜひ、市川さんの意見を聞かせてほしいです。まず、いま、私が申し上げた仮説は米国の現状を私なりに整理したうえでの考察ですが、これは的を外していませんか?

市川:外していないと思います。流れはそうだと思いますし、いまは、勢いづいています。『Redfin』のようにテクノロジーで効率化に取り組み、コストを下げようとする流れと、『Compass』のようにITで武装し、トップエージェントを後押しする流れの2つは、確かに目立ちます。ただし、基本的には、いかに業務の生産性を高めるか、であると思っています。

市川:現在の米国では、不動産会社が特色を打ち出すために不動産テックサービスをやっていますが、日本は違う。業務をまわすため、生き残るために、不動産テックサービスを使う必要があるのだと私は認識しています。

市川:現在の米国では、不動産会社が特色を打ち出すために不動産テックサービスをやっていますが、日本は違う。業務をまわすため、生き残るために、不動産テックサービスを使う必要があるのだと私は認識しています。

Q:特色を出すために、差別化の取り組みとして、米国では不動産テックサービスが注目を浴びているんですか?

市川:川戸さんがおっしゃった、『Redfin』や新興の『REX』などのディスカウント仲介会社は、その筆頭です。ディスカウントプレーヤーにしても、特色を持ちたくて“安さ”を前面に押し出しています。なぜ、彼らがそのような“見せかた”をするかというと、普通の仲介会社がたくさんあり、差別化をする必要があるからです。

川戸:他社との差別化として、ディスカウントで勝負する流れが日本でも勢いを増す可能性については、どうみていますか?

市川:ディスカウントによる差別化、という文脈もあるとは思いますが、それ以上に、日本は本腰を入れて業務効率化、生産性向上の文脈で不動産テックに力を入れる必要があるはずです。このままでは、仲介担当者は業務がまわらなくなるし、仲介会社は今後、さらに、人の採用が難しくなるでしょう。その問題が本当に顕在化するのは、今の経営層の次の世代かもしれません。

川戸:危機に気づいても見過ごせる、という側面もありますよね。

市川:そうはいっても、現場で、目の前の住宅のために必死になっている売買や賃貸の営業担当者は、売れない物件や空室がつねに自分にとっての危機です。

川戸:彼らは、その危機と隣り合わせの日々を駆け抜けていますよね。

市川:おっしゃる通りです。その状況で未来の危機を憂慮するのは難しいでしょう。現場の営業担当者にとってみれば、重要なのは未来の危機よりも眼前の危機です。未来の危機を感じるだけの余裕を持ちづらいといえます。そもそも、経営に関する意思決定権もありません。ですが、このままだと、ある日、突然、現場の仕事が回らなくなる危険性があります。日本の現状をいえば、産業全体の労働人口は減り、生産性を高める必要性に迫られていますよね。改善のためのポイントはテクノロジーです。このとき、不動産業界の場合は、主流となる流れが2つあります。

アナログな業務をテクノロジーに置き換えて、不動産業務の生産性を高めます

非効率なアナログ作業でありながら、合理性があることで根強く残る業務を規模の経済で“まるっと”請け負います

市川:この2つです。どちらの主流も、根っこにあるのは業務の生産性向上にほかなりません。

川戸:2つの流れをディスカウントプレーヤーとハイクオリティプレーヤーという存在に置き換えても、両社が不動産テックサービスを提供する根っこに漂うのは、業務の生産性向上であるはずだと?

市川:そう考えています。不動産テックサービスは、生産性の向上というベースがあって成り立つサービスです。今後、日本は、その流れが求められるはずなので、必ず勢いづくと思っています。いままで以上に、アナログ業務を一手に引き受けるような不動産テックサービスも提供されるようになるでしょう。コールセンターのような拠点で、特定の業務を請け負うようなサービスです。

川戸:そうした不動産テックサービスが日本で増える?

市川:その必然性は、米国よりも日本のほうが、はるかに高いと思います。働き手が減りますからね。

日本の不動産テックカオスマップから見えてくる2つのこと

Q:市川さんから日本を言及する話が出たところで、日本の動向にも目を向けたいと思います。川戸さん、第1版から第4版まで、不動産テックサービスをカオスマップにまとめ、マップの更新作業をするなかで気づいた傾向はありますか?

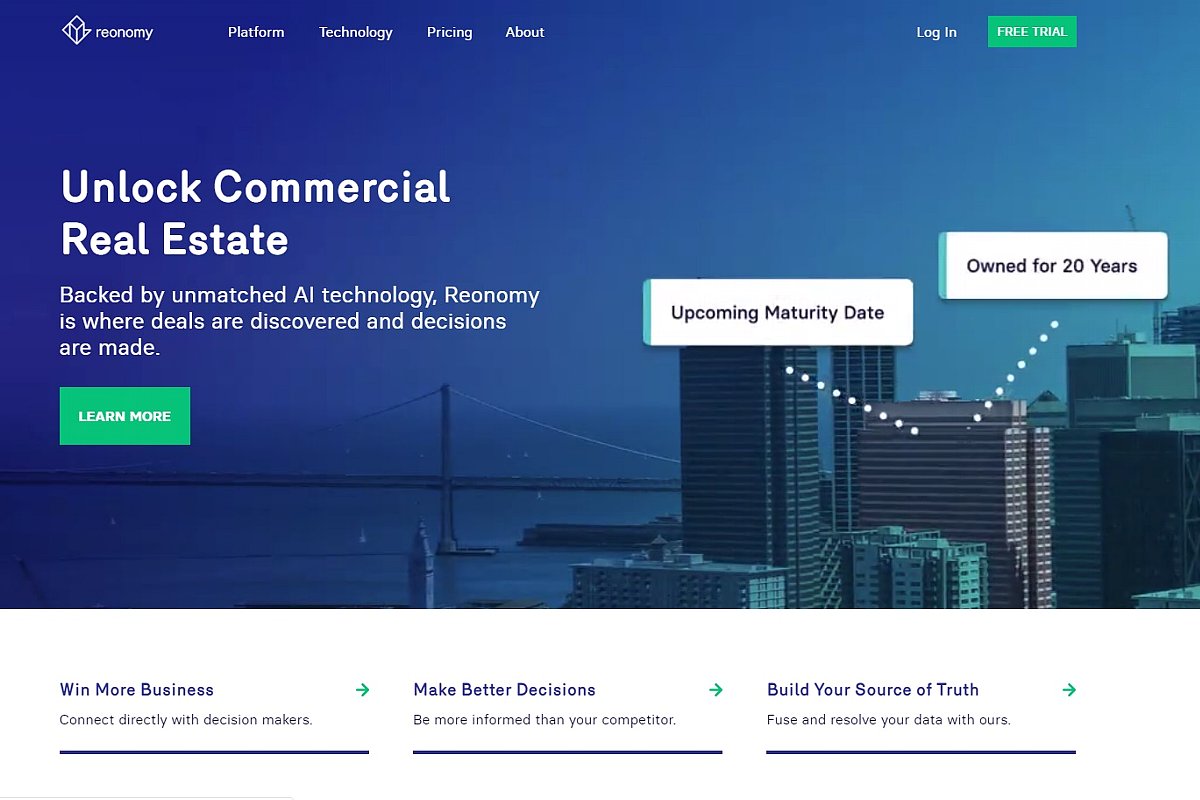

川戸:第4版ともなると、かなり、ブラッシュアップした部分がありますからね。そのときの更新作業を振り返って、改めて考えてみたんですが、気づいたとこが2つあります。一つ目は、商業用不動産のサービスがほとんどないという点です。日本と米国を見比べたとときの決定的な違いでもあり、以前から気になっていたポイントです。

市川:米国でいうところの、コマーシャル系のサービスですかね。オフィス、工業ビル、物流などの商業用不動産というか。

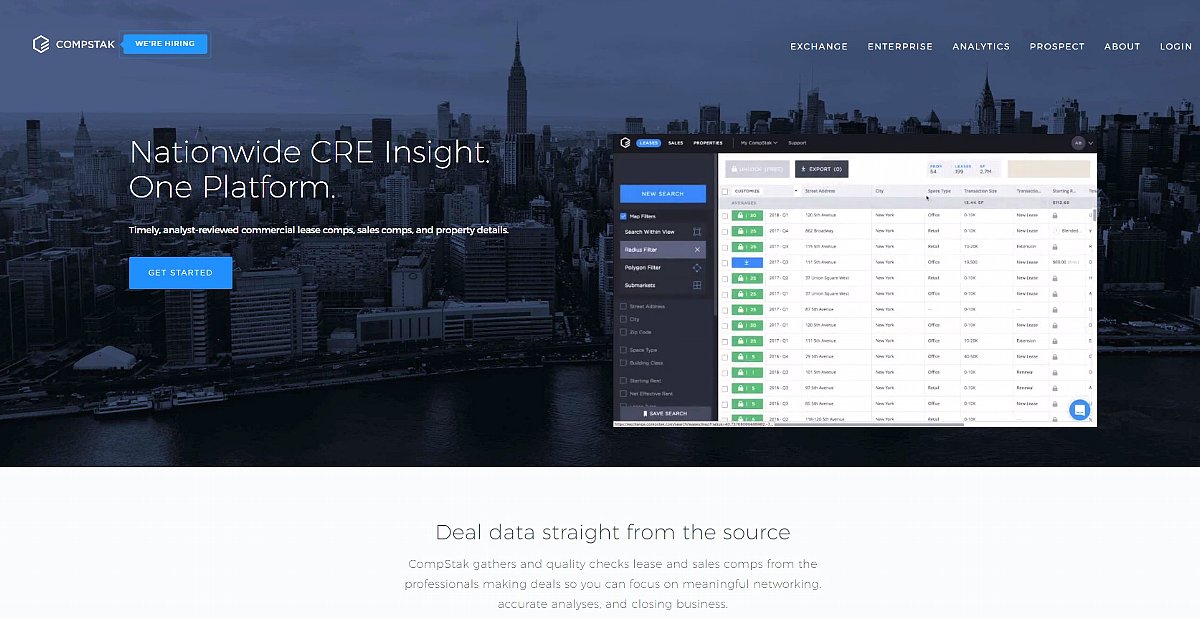

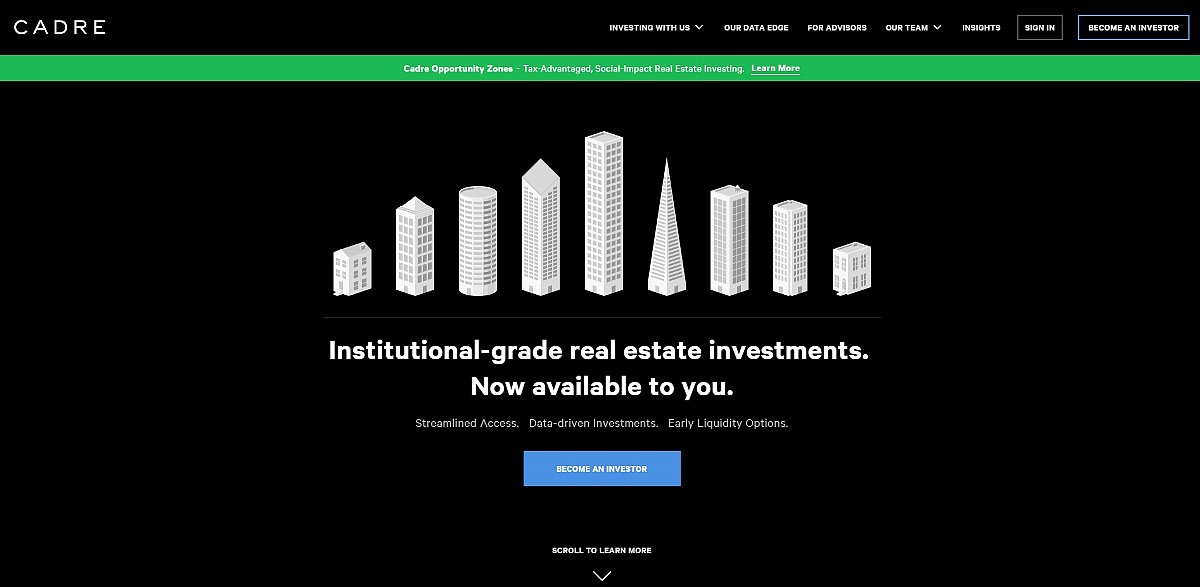

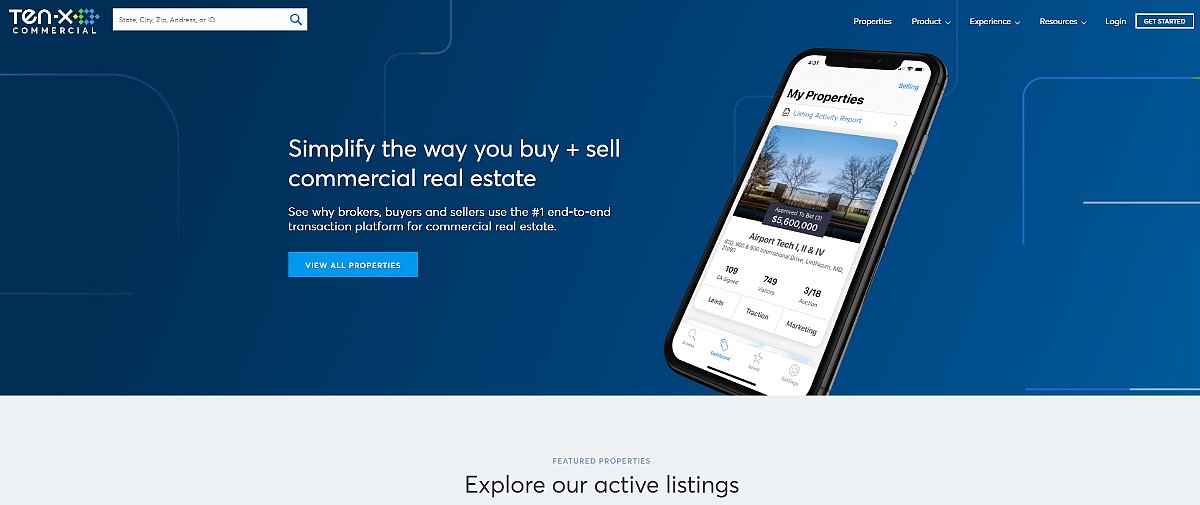

川戸:そうです。米国でいうと、『Reonomy(レオノミー)』、『Compstak(コンプスタック)』、『Cadre(カドレ)』、『Ten-X Commercial(テンエックスコマーシャル)』などです。

画像出典元:https://www.reonomy.com/

画像出典元:https://compstak.com/

画像出典元:https://cadre.com/

画像出典元:https://www.ten-x.com/

川戸:ところが、日本の場合、そうした不動産テックサービスが目立ちません。理由を考えると、おそらく原因は、データ収集の難しさにあります。商業用不動産の場合、REINSのようなデータの共通基盤がないうえ、データを持つ大手企業には、データを公開するメリットがありません。

市川:カオスマップの更新作業を振り返って気づいたことの、2つ目は?

川戸:業務支援系のサービスが多い点です。

画像出典元:一般社団法人不動産不動産テック協会ホームページ

川戸:カオスマップを見て、お気づきかと思いますが、日本はB向けの業務支援のサービスが多い。今回の市川さんとの対談前に、国内のカオスマップのなかで業務支援系の不動産テックサービスがどれくらいの割合を占めているか、改めて確かめてみたんですが、全体の約3割です。

市川:多い理由には何があるんでしょうか?

川戸:コンサルタントを続けていて思い当たることが1つあります。それは、IT投資に対する考え方です。日本の場合、諸外国に比べて、企業のIT投資はずっと昔から、「守りの投資」です。これを私は、コンサルをするなかで、肌で感じます。「業務効率やコストダウンを実現するために、まず、ITを使う」という経営者の思考プロセスに、何度も触れてきました。こうした雰囲気、暗黙知のような感覚を不動産テックベンチャー側がくみ取り、「市場に受け入れられるサービスを開発している/プロダクトとして提供している」という構造が、業務支援系の不動産テックサービスの多さに現れているような印象です。あとは、カオスマップを整理するなかで日本と米国を比較したとき、気づく点として、サービスのUIデザインの違いがありますかね。完全に主観ですが、米国はかっこいいです(笑)。

市川:あー、なるほど。

川戸:米国の不動産テックサービスは、UIを含め、洗練されている印象を受けます。先ほど紹介した『Remine』などのマーケット分析系の不動産テックサービスをみると、すごくわかりやすいです。地図ベースで、さまざまなデータやグラフを重ね合わせたり、ダイナミックにグラフィカルな表示をすることができたりします。ああした不動産テックサービスが日本には少なく、“モッタイナイなあ”と感じることもあります。

市川:川戸さんのお話を聞きながら考えたんですが、UIのデザイン洗練度を含め、日米の違いは、突き詰めると起業家と投資家の層の厚さ、なんだと思います。

アメリカの特徴は、起業家と投資家の層の厚み

市川:米国の不動産テック企業も、よくよく見ると、すごく古いUIのサービスを提供している会社があるんです。なぜ古いUIなのかというと、会社が古いから。古い会社は、技術的な負債といわれるテクニカルデット(Technical debt)を抱えています。抱えながら、継ぎ足して開発を進めるため、プロダクトを大幅に変えづらいという性質があるんです。これが、UIやデザインの陳腐化につながります。リニューアルで改善することが難しいという状況をいつまでも変えることができず、古臭いUIのままになってしまう。これは、米国に存在する現状です――。現状なんですが、それ以上に、新しい会社がどんどん市場に入ってきて、古いUIのサービスが市場に埋もれてしまう。新しい、かっこいい、UIのサービスが多いと感じるのは、古い会社の存在に気付くことができないくらいに、新しい会社の数が多いからです。では、なぜ、新しい会社が次々に誕生しているかというと、そうしたスタートアップを作る起業家と、スタートアップを支える投資家の層が厚いからではないかと感じます。

市川:川戸さんが感じる、「米国はかっこいい」というサービスを提供している会社は、その創業そのものが最近で、新しい会社である、という可能性はありそうですね。

市川:川戸さんが感じる、「米国はかっこいい」というサービスを提供している会社は、その創業そのものが最近で、新しい会社である、という可能性はありそうですね。

川戸:日本に入ってくる情報は、最新の、とがったサービスばかりで、私たちはそれを見て判断してしまう、ということですか。なるほど、たしかに。

市川:偉そうな考察をしてしまいましたが、告白すると私も川戸さんと同じコトを感じていました。

川戸:日本の不動産テックサービスはUIが古いと?

市川:いえ。「米国の不動産テックサービスも古いものがあるな」です。川戸さんたちが作った、日本の不動産テックカオスマップに刺激を受けて、私は米国の不動産テックカオスマップを作りました。そのときに、私も「これ、古臭いなぁ」「イケてないな」と感じるものが、けっこうあったんです。

市川:米国の不動産テックカオスマップを作っていたときの話です。各会社のサービス領域を考慮して、カオスマップの枠、ジャンルを作ることからはじめました。各会社をカオスマップ内に割り振るための領域設定です。そこに当てはまる会社を領域ごとに集め、カオスマップの完成を目指しました。このとき、各領域に8社くらいを集めたんですが、なかには、「もう全然、ウェブ上で、ほとんど動きません」みたいなサービスを提供している会社も割り振りました。

市川:米国の不動産テックカオスマップを作っていたときの話です。各会社のサービス領域を考慮して、カオスマップの枠、ジャンルを作ることからはじめました。各会社をカオスマップ内に割り振るための領域設定です。そこに当てはまる会社を領域ごとに集め、カオスマップの完成を目指しました。このとき、各領域に8社くらいを集めたんですが、なかには、「もう全然、ウェブ上で、ほとんど動きません」みたいなサービスを提供している会社も割り振りました。

川戸:それは、“8社”という数合わせのために、仕方なく選出した的な?

市川:おっしゃる通りです(笑)。一つずつ、私が作った米国不動産テックカオスマップを細かく見ていくとわかるんですが、”微妙な”サービスもあります。ただし、目立った会社、新しい会社、注目を浴びている会社は、やはりかっこいいプロダクトに仕上がっていて、ベンチャー企業の新陳代謝が激しいという点は、日本との大きな違いだと感じています。

川戸:新陳代謝が激しいとは、つまり、市場が活性化しているわけですよね? 日本はそのフェーズまで到達していない、ということでしょうか。“1周して”次のフェーズ(2周目)に突入した米国にたいし、日本はまだ“1周できていない”ので、新陳代謝が激しくなるフェーズを迎えていないと。

市川:的を射た考察だと感じます。市場が成熟していくためのフェーズがいくつかあって、フェーズが段階を踏んでステップアップしていくとき、米国のほうが日本よりも先に進んでいる。そのように私は認識しています。

川戸:たしかに、『Zillow』のような、「作ったポータルサイト、マーケットプレイスで物件が探せます」のようなサービスは米国で、おおかた流行りました。不動産情報をインターネット上でオープンにする、という動きです。この流行りは、落ち着いた感があると思います。それに比べ、日本は、そもそも情報を完全にオープン化できていない。オープンにする手前の“情報を一元化する”というところに、いま、みんなが一生懸命になって取り組んでいます。この動向を考えると、やはり、日本はこれから発展するフェーズなのでしょうね。

市川:もしかしたら、いずれ、日本も米国のように、古臭いUIのサービスは埋もれていくのかもしれません。

さらなるトレンドを探って

Q:「埋もれる」で思い出したのですが、私たちが、まだ、気づくことができていない利用者のニーズやトレンドが埋もれている、ということはないでしょうか? 以前、VRの不動産テックサービスを提供するベンチャー企業の経営者から、「VRで更地を見たいという不動産売買関係者がいました」という話を聞いたことがあります。

市川:更地を見るとは、「接道を見たい」というものなんでしょうか。とてもユニークですね。

川戸:それでいうと、「そんな使いかたがあるんだ」と私が思った話で、実際にVRサービスを提供しているベンチャー企業の経営者から話を聞いたことがあります。

川戸:賃貸物件の場合、ユーザーは、内見を繰り返すことで、「この物件がよいな」をおおよそ決めるじゃないですか。でも、すべての希望物件を内見したあとでさえ、「待てよ。もしかしたら、ほかに、もっとよい物件があるんじゃないか」と考えて、探すという行動だけをユーザーは続けます。不動産のポータルサイトが出てきて、自分で探せるようになったことで生まれてしまった“探し病”というか、探すことをユーザーは止められなくなっているわけです。この消費者心理は、なかなか拭えません。情報がたくさん出そろったがために、副作用として、みんな、納得するまで、ひたすら探すらしいんですよね。このときに活躍するのがVRです。内見を済ませ、「この物件よいな、でも、ほかにもっとよい物件があるのではないか」となったら、VRで内見してもらいます。すると、「ああ。やっぱり、実際に見た(内見した)、あの物件が一番だよね」となる。自分の選択に納得できるそうなんです。この事例が明らかになってからは、意図的に、最後の一押しとしてVR内見が使われることがあるそうです。

川戸:賃貸物件の場合、ユーザーは、内見を繰り返すことで、「この物件がよいな」をおおよそ決めるじゃないですか。でも、すべての希望物件を内見したあとでさえ、「待てよ。もしかしたら、ほかに、もっとよい物件があるんじゃないか」と考えて、探すという行動だけをユーザーは続けます。不動産のポータルサイトが出てきて、自分で探せるようになったことで生まれてしまった“探し病”というか、探すことをユーザーは止められなくなっているわけです。この消費者心理は、なかなか拭えません。情報がたくさん出そろったがために、副作用として、みんな、納得するまで、ひたすら探すらしいんですよね。このときに活躍するのがVRです。内見を済ませ、「この物件よいな、でも、ほかにもっとよい物件があるのではないか」となったら、VRで内見してもらいます。すると、「ああ。やっぱり、実際に見た(内見した)、あの物件が一番だよね」となる。自分の選択に納得できるそうなんです。この事例が明らかになってからは、意図的に、最後の一押しとしてVR内見が使われることがあるそうです。

市川:“アタリをつける”ではなく、“後押しにする”ですか。なるほど。

市川:“アタリをつける”ではなく、“後押しにする”ですか。なるほど。

川戸:私も、この話を不動産テックベンチャーの経営者から聞いたとき、「なるほどな、そんな使いかたがあるんだ」と思いました。実際に取り組んでみないと、その発想には気づけないですよね。

市川:確かに効果はありそうですね。VRをC向けで後押しに使う、か。

川戸:B向けの用途でも、国内では、面白い使われかたがありました。“物件のリスティング用に写真を撮るならVR画像から静止画像を生成できる3Dカメラがうってつけだ”という話です。市川さん、ご存じですか?

市川:いえ、はじめて聞きました。

川戸:たとえば、「新しい物件の募集をはじめます」となると、不動産会社の仲介スタッフは、内見用の写真を物件に撮りに行きます。ここで、360度の撮影ができるVR用のカメラで撮影をするんです。三脚を立てて撮影すれば、“誰でも”簡単に3Dのデータを作ることができます。このデータを2D画像(静止画/写真)のデータとして使うのです。

川戸:たとえば、「新しい物件の募集をはじめます」となると、不動産会社の仲介スタッフは、内見用の写真を物件に撮りに行きます。ここで、360度の撮影ができるVR用のカメラで撮影をするんです。三脚を立てて撮影すれば、“誰でも”簡単に3Dのデータを作ることができます。このデータを2D画像(静止画/写真)のデータとして使うのです。

川戸:どういうことかというと、VR用のカメラで一度、3Dデータを生成すると、好きな視点から画像を切り出す(2Dの静止画を作る)ことができるんですね。肝心なのはここからで、その画像を加工できるという点が極めて重要です。たとえば、画像のなかの家具をすべて消したり、AIを使って家具を画像のなかに再現したり、新たに家具を描き入れたりです。「この使い勝手が不動産会社の現場スタッフから大変好評なんですよ」という話を不動産テックベンチャーの経営者から聞いたことがあります。

川戸:どういうことかというと、VR用のカメラで一度、3Dデータを生成すると、好きな視点から画像を切り出す(2Dの静止画を作る)ことができるんですね。肝心なのはここからで、その画像を加工できるという点が極めて重要です。たとえば、画像のなかの家具をすべて消したり、AIを使って家具を画像のなかに再現したり、新たに家具を描き入れたりです。「この使い勝手が不動産会社の現場スタッフから大変好評なんですよ」という話を不動産テックベンチャーの経営者から聞いたことがあります。

川戸:これまでの物件写真は、撮影する人によって、ピンボケやカメラの性能による画質の悪さといった、上手い下手の差が大きくありました。これが、VR用のカメラで撮影することで、簡単に、上手な写真を“誰でも”撮れるんです。誰でも、というところが最大のポイントで、上手い下手という、人による精度の誤差を取り除くことができる点が魅力なんです。これが、不動産会社の現場スタッフの業務効率を大きく高めています。極端な話ですが、今日、入社した新卒が撮影しても、ベテラン社員が撮影しても、アルバイトの高校生が撮影しても、優れたクオリティの写真を撮ることができるわけです。

川戸:これまでの物件写真は、撮影する人によって、ピンボケやカメラの性能による画質の悪さといった、上手い下手の差が大きくありました。これが、VR用のカメラで撮影することで、簡単に、上手な写真を“誰でも”撮れるんです。誰でも、というところが最大のポイントで、上手い下手という、人による精度の誤差を取り除くことができる点が魅力なんです。これが、不動産会社の現場スタッフの業務効率を大きく高めています。極端な話ですが、今日、入社した新卒が撮影しても、ベテラン社員が撮影しても、アルバイトの高校生が撮影しても、優れたクオリティの写真を撮ることができるわけです。

市川:なるほど。日本の動向も面白いですね。VRサービスは、ついつい、C向け目線でメリットを考えてしまいがちですが、B向け目線で見直すと、そうしたニーズもあるというのは気づきですね。

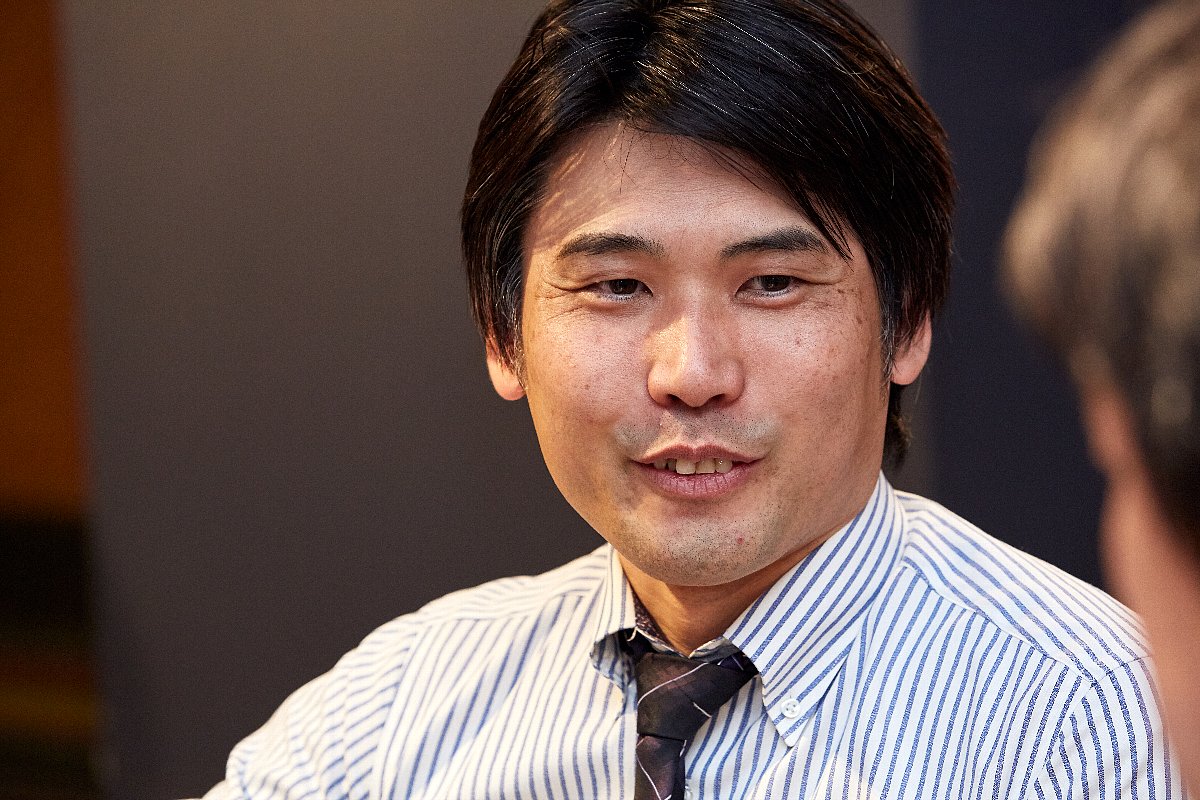

アメリカ不動産テック領域で存在感を増すZORC

画像出典元:アメリカに帰国した市川氏が書いたブログ記事『GAFAの不動産テック版「ZORC」を徹底解説』

Q:市川さんは『Movoto』以前、リクルートでSUUMOの売買領域に深くたずさわっていました。現在は拠点を米国に移し、不動産テックの最前線で仕事をされていますが、売買領域においては、国内の事情にも精通しているはずです。そんな市川さんから見て、日本の動向はどう映りますか?

市川:川戸さんがおっしゃるように、私も日本は業務支援系が多いなあとは感じています。それに付け加えるなら、業界の動きが、ガラっと変わるようなC向けのサービスを提供する会社が現れないなあ、という点は気になります。

川戸:おしゃるとおりですね。日本は全般的に小粒ですよね。

市川:話を蒸し返すようですが、米国なら、『Opendoor(オープンドア)』や『Compass(コンパス)』。少しさかのぼるなら『Redfin』あたりは、大粒になりました。

川戸:日本だと、連日のようにニュースをにぎわせる『OYO LIFE』が目新しいですが、ソフトバンクさんが500億円、1,000億円を投入した『WeWork』のようなサービスや企業は、まだ、日本には生まれていないですね。

Q:ちなみに、米国で『Zillow』はどんな存在ですか?

市川:『Zillow』はもう、大粒を超え、“巨大”といっても過言ではありません。日本でも知られる存在として筆頭格です。

川戸:気が早いかもしれませんが、米国で、「次に来る」とされるようなプレーヤーの存在は?

市川:残念ながら、すぐには、思い当たりません。トレンドから見える米国の状況から、目立つ存在は最近“ゾーク”と呼ばれてますが、彼らの次、となると少し小粒になるのが現状です。

川戸:ゾーク、ですか? 初めて聞きました。

川戸:ゾーク、ですか? 初めて聞きました。

市川:いま、紹介した4社の頭文字からなる造語です。米国で、主要なIT企業の4社である、Google、Amazon、Facebook、Appleをガーファ(GAFA)と呼ぶことは、ご存知かと思います。それにならい、米国の不動産テック領域にも目立った4社がいることから、その4社の頭文字をとった呼称が、“ゾーク”です。

川戸:4社とは?

市川:『Zillow』『Opendoor』『Redfin』『Compass』の4社です。彼らの社名から頭文字をとり、“ZORC(ゾーク)”と呼んでいます。『Compass』は未上場ながら、一時的にもっとも市場価値の高い企業となった事実もあります。この状況から考えると、GAFAにならったZORCのような存在は、米国不動産テック領域で、大粒な存在です。実際のところ、日本の状況はどうなのですか。大粒なプレーヤーが不在の要因について、川戸さんの意見をお聞きしたいです。

川戸:業界関係者のあいだでは使い古されたキーワードですが、小粒な原因は“情報の不透明性”だと思います。

市川:なるほど、情報環境の違いですか。

川戸:米国のMLSに伍するような情報基盤が日本にはありません。とくに、米国のようにMLSのデータをAPI連携できるような環境が日本には整っていない、という状況の影響は大きいと感じます。付け加えると、不動産テック企業同士がもっとAPIを公開し、連携し合うことが必要です。ここがブレイクスルーしないと、なかなか大粒なプレーヤーが現れる、育つというのは難しいですよね。もどかしい思いを多くの業界関係者が抱えていると思います。

市川:同感ですね。私も、リクルートでSUUMOにいたので、情報環境の整備が進まない苦しさは痛いほどわかりますし、痛みがわかるからこそ、米国の不動産業界にいるいま、事業の立ち上げやすさを肌で感じます。やはり、米国はデータがオープンです。MLSにはじまり、それ以外のデータもオープンなので、データを軸にした新規事業が立ち上がりやすい。

市川:あとは、法制度や規制が少ないことも米国の特徴です。不動産業界に影響を与えそうな規制でいうと、自動運転があります。米国では、州ごとに自動運転の実験をし、先導的な役割をはたそうとする州が現れはじめました。交通のありかたとして注目を浴びているキーワードにモビリティがありますが、いま、モビリティが変わろうとしていますよね。モビリティが変わると町も変わります。すると、「不動産への影響も大きくなるだろう」ことから米国でも話題です。

市川:あとは、法制度や規制が少ないことも米国の特徴です。不動産業界に影響を与えそうな規制でいうと、自動運転があります。米国では、州ごとに自動運転の実験をし、先導的な役割をはたそうとする州が現れはじめました。交通のありかたとして注目を浴びているキーワードにモビリティがありますが、いま、モビリティが変わろうとしていますよね。モビリティが変わると町も変わります。すると、「不動産への影響も大きくなるだろう」ことから米国でも話題です。

相手にされない、という危うさ。Opendoorは日本に来るか?

Q:モビリティと不動産業界の関係を考察した話は 以前、SUMAVEで川戸さんからお聞きしています。インタビュー記事にもしましたが、改めて、初めて聞く人のために川戸さんから解説をお願いできますか?

川戸:もちろんです。自動車業界は、いま、ものすごく、ドラスティックに変わっています。100年に一度の革命、のようにいわれているタイミングが到来している状況です。自動運転、電気自動車、コモディティ化、家とつながるなど、さまざまな変化が起きている渦中だと考えています。30兆円もの売上があるトヨタの社長が、「自分たちは車を作る会社ではなく、サービスを提供する会社になります」と宣言する時代にさしかかっているんです。日本の不動産業界はどうかというと、自動車業界よりも危機的な状況にあります。にもかかわらず、トヨタのように、自らの成功体験を捨てるような宣言をし、生まれ変わろうとしている大手の不動産会社は現れていません。私は自分の職業柄、「この危機感をもっと発信しなければならない」そう感じる毎日です。

Q:危機感というキーワードでいうと、ディスラプターの脅威、みたいな話があります。これについては、どうお考えですか? 資本力のある存在(外資)が牙をむけば、日本の不動産業界は、ひとたまりもない、というような話です。

市川:資本力や力関係などの構図を日米で見ると、ご指摘のような状況にあるのかもしれませんが、個人的には少し違った意見を持っています。私は、逆かなと。

川戸:逆とは?

川戸:逆とは?

市川:日本のマーケット課題は、川戸さんがおっしゃったように、情報がオープンになっていないことです。規制の壁が高い、ともいえます。裏を返すと、参入障壁が高い状況でもあります。ここからは個人見解ですが、「『Opendoor』は日本へ進出しようと考えるか」そう聞かれれば私の答えは、「ノー」です。なぜなら、高い障壁を乗り越えてまで参入したいとは、思わないマーケットだから。海外から日本を見たとき、魅力的な市場とは映らないのではないか、というのが、海外から日本を見たときの感想であるように感じます。

川戸:ソフトバンクが働きかけない限りは?(笑)

市川:それは、私の知るところではないので、わかりません(笑)。いえることは、短期的に見ると、情報がオープンになっていないことで海外企業が日本の不動産市場に参入しにくい、という状況です。しかし、もう少し長期的な視点で業界のありかたを考えると、閉鎖的なことで進化が遅れるという閉塞感や、「日本の不動産業界が世界に打って出ることへの大幅な遅れにつながるのではないか」という課題意識を私は持っています。

川戸:市川さんのいう“逆”とは、ディスラプターに見向きもされないことによる弊害を指摘しているのですね。

市川:高い参入障壁によって外資の進出を阻んでいるがために、資本力を持った相手が日本市場に資金を投じることなく、素通りしていくことのほうに、私は危機感を覚えます。日本で不動産事業をしていないから、いえることなのかもしれませんが。

川戸:誰の視点なのか、という目線が重要なのでしょうね。既存の業者からすると、「外資? 来なくて結構」で済むのかもしれませんが、ユーザーの視点に立つと、データが公開され、情報が透明化されることで、家が安く買えるようになるはずなのに、この恩恵を受けることができない。少し乱暴な意見ですが、一般的な資本主義の考えかたからするとこうです。

外資が市場を荒らし、ユーザーに支持されていない日本のスタートアップや企業をなぎ倒し、古い慣習にしばられた、一定数の既存プレーヤーを淘汰することで最終的にはユーザーに真に支持される/競争力を備えた日本の不動産テックが生き残る

川戸:これが、ユーザーにとって本当によいサービスなんですが、さきほど申し上げたように、日本は情報基盤の環境整備が遅れています。これが要因で、日本の不動産マーケットは、「よいサービスが生き残るための競争が起こらない」という状況です。結果的にユーザー目線が業界に育たないので、それが経済発展をさまたげてしまう。

市川:よく考えると、淘汰されることによって真によいサービスが業界に残るなら、住み替えや買い替えの頻度を増やすことにつながりますよね。よいサービスなんだから使おう、となりますし、マーケットの成長につながるのではないでしょうか。人口が減る世の中であっても、中古流通の活性化を促せるようにも思うんですが。

川戸:たしかに。

市川:そう仮定するなら、ある種の外圧による変化を日本の不動産市場が強いられても、よい影響のきっかけにすることはできるのかもしれませんよね。よいきっかけとは、つまり、市場を拡大する兆しです。

シェア争いではなく、マーケットメイク

市川:私には、「こうなるとよいな」と感じている、日本の業界青写真があります。まず、意識したいのは横のつながりです。米国の『Redfin』と『Zillow』は、ノーガードの打ち合いを演じていて、バチバチの対立構造のように受け止められがちですが、実際は、そうでもありません。

市川:互いに本拠地をシアトルに置き、プライベートでは仲良くバーベキューをすることも。これは、よきライバルであり、マーケットを変革するための仲間や同志という意識が強いことの表れなんです。米国にいる、スタートアップという立ち位置のプレーヤー全員が持つ意識です。「この雰囲気をぜひ、日本国内でも」そう思って応援する気持ちが私にはあります。

川戸:いま、日本も、不動産領域のスタートアップは増えてきていますよね。

市川:一時帰国のたびに、私もそのことを実感します。日本で、彼らのような存在をつなぎ合わせ、大きな輪や円を描くことで、国内の不動産マーケットを変革するきっかけにできないものかと。日本の不動産業界のほうが、米国よりも進化する可能性を秘めているなと。米国は残念ながら、既存の大手企業と新興のスタートアップの仲が壊滅的に悪いです。その点、日本の大手企業からは、オープンイノベーションを志向し、スタートアップやテクノロジーにオープンな印象を受けます。つまり、スタートアップだけでなく、「業界の経験」「資本力」「顧客基盤」を持っている大手の不動産会社も含めて、手を取りあい、肩を組んで一緒に何か仕掛けていく取り組みがもっと増えてほしい、というのが私の思いです。そうなることで、米国にはない、新たな進化の形が日本に誕生するのではないかと、私は思っています。その役割を担う存在として、PropTechJapanのコミュニティや不動産テック協会の活動、さまざまな連携があるのではないかと、個人的にとても期待をしています。

Q:市川さんはPropTech Meetupのボードメンバーに名を連ねていて、川戸さんは不動産テック協会の顧問を務めています。お互いに、新しいコミュニティや組織のメンバーとして、業界の再発展にかかわろうとしている存在です。その市川さんは、不動産テック協会や、PropTech Meetupの活動を通じて、もっと横のつながりを強化できるのではないかと考えているのですね。それが業界の発展に大きく寄与するであろうとも、お考えですか?

市川:はい。冷静に考えると、日本の不動産マーケットは縮小していく危険性があります。これは、「少ないパイを奪い合う」という意識で立ち回った場合の話です。旧勢力VS新勢力、というキャッチーなキーワードに翻弄されてはなりません。いまは、マーケットを拡大させられる絶好の機会なのです。協力して、どうやってマーケットを盛り上げていくか。そういう話なんですよね。

川戸:激しく同意します。いま、市川さんがおっしゃった「少ないパイを奪い合う」という意識は、パイの形や大きさが決められていて、ピザを小分けにする発想ですよね。この発想で、関係者は不動産マーケットを考えがちなんですが、そもそも、「パイをみんなで増やしていこう」「パイの大きさを広げよう」という考えになっていくとよいですね。

川戸:激しく同意します。いま、市川さんがおっしゃった「少ないパイを奪い合う」という意識は、パイの形や大きさが決められていて、ピザを小分けにする発想ですよね。この発想で、関係者は不動産マーケットを考えがちなんですが、そもそも、「パイをみんなで増やしていこう」「パイの大きさを広げよう」という考えになっていくとよいですね。

市川:日本のマーケットは飽和しているわけではありません。みんな、いまの家の満足度が100%なわけではないと思うんです。「もっとよい物件があれば住み替えたいな」そう思っている人は大勢いるんじゃないでしょうか。この住み替えを私たち不動産業界の人間が実現できていないのは、業界全体の課題でもあり、成長できる余地でもあると思います。これが、米国のスタートアップたちが持つ「マーケットを変革するための仲間や同志という意識」のようなシンパシーみたいなものの、きっかけとなるようにも感じています。だとするなら、まだ、日本の不動産マーケットというパイは、大きくなるはずです。これは、シェア争いではなくマーケットメイク。新旧問わず、関係者全員で協力して取り組めるとよいなあと考えていました。

川戸:トランザクションが増えれば、中古流通も増えます。すべての業界関係者にとってハッピーですよね。この方向で全プレーヤーが考えていけないものでしょうか。注目度を高くし続けている『OYO(オヨ)』にしても、否定的に考えず、「新しいマネタイズが生まれるんだ」と考えることができれば、本当はマーケットメイクにつながるわけで、歓迎することもできるはずですよね。

市川:同感です。トランザクションが増えているときは、いまよりも、よい物件を見つけることができて引っ越すわけなので、ユーザーもハッピーなはずです。

川戸:いま、シェアを握っている大手の仲介会社が積極的に新しい変化を上手く取り入れることで、間違いなく大きな脱皮、進化となるでしょうね。スタートアップが増えることも重要ですが、同じくらいに、いま、影響力を持っているプレーヤーの変化も欠かせません。もし、大手が本気で変わろうとすれば、それは、文字通りの“新しい世界の創造者”になりえるわけです。

市川:おっしゃる通りだと思います。米国のような対立構造を作らないほうがよいし、生み出さないためのケアも重要です。人材の交流で見えてくる突破口もありますが、大手企業もこのテーマに関しては、より現場に近い中堅や若手に権限移譲をすることで、スタートアップと新しいビジネスを生み出しやすくなると思います。

市川:おっしゃる通りだと思います。米国のような対立構造を作らないほうがよいし、生み出さないためのケアも重要です。人材の交流で見えてくる突破口もありますが、大手企業もこのテーマに関しては、より現場に近い中堅や若手に権限移譲をすることで、スタートアップと新しいビジネスを生み出しやすくなると思います。

川戸:そういう意味では、私が(不動産テック協会の顧問を)やっていて、やりがいを感じるのは、そこなのかもしれません。市川さんと話をしながら思うものがあったのですが、大手のクライアントを支援していくなかで、「クライアントの要望や事情を勘案して彼らが目指したいところへ導きながら、長期的な目線ではマーケットメイクの価値観やデジタルトランスフォーメーションのマインドを醸成していくことが、コンサルとしての私の存在意義なのかもしれない」と思いました。なかなか、自分たち自身で、内部から変わることができる大手企業は少ないものです。社内から湧いてきた声と同じことを仮にコンサルが進言したとしても、外から指摘されることそのものに意味がある場合もあります。こうした役割を今後も担っていくことで、世の中に少しでも寄与できればなと思いました。

■撮影/芹澤裕介