コンサルタントが語る、バリューシフトがもたらす業界構造の変化。自動車業界のビジネス転換から学ぶ

- トヨタの『e-Palette(イーパレット)』を代表に、自動車業界のバリューシフトが加速している

- 自動車業界と不動産業界は似ており、類似点は非常に多い

- 今後、自動車業界にならい、テック化の波が押し寄せつつある不動産業界のバリューシフトは、いっそう加速するだろう

はじめに

2019年2月15日に、NTTデータ経営研究所が、「企業における不動産テックの取り組み動向調査」を公表しました。非公開型のインターネットアンケートで得られた有効サンプル数(回答数)は、5,171。全国の20~70代以上の男女から回答を募り、男性が80.4%、女性が19.6%という内訳でした。

不動産テック領域の傾向を浮かび上がらせた調査結果は貴重で、「”不動産テックを知っている”という人が所属する企業の3社に1社は不動産テック(PropTech、Real Estate Tech)に取り組む」という実態が明らかになりました。また、不動産テックに積極的な姿勢で取り組んでいるのは、不動産業界以外の産業という興味深いデータも。

この調査をしたNTTデータ経営研究所に、不動産×ITの領域でコンサルタントとして活躍する第一人者がいます。川戸温志氏です。川戸氏は、一般社団法人不動産テック協会の顧問も務めています。不動産会社が悩むデジタルトランスフォーメーションの課題解決に、長く、寄り添ってきた人物です。

今回は、川戸氏のもとを訪ね、業界のトレンドを踏まえた、「X-Tech事例から不動産テック領域が学べること」を取材しました。早速、川戸氏の考察を紹介したいと思います。ご覧ください。

次世代モビリティ『e-Palette』の衝撃

Q:2019年は3か月が過ぎようとしています。コンサルタントとして業界を見渡したとき、3月時点で気になる業界動向はありますか?

「1月に米国のラスベガスで開幕した、CES2019の動向を1つ、挙げたいと思います。CESは、Consumer Electronics Showの頭文字をとった略称で、世界最大の家電見本市です。ここで、これまでの自動車とは異なる新しいモビリティが発表され、注目を浴びています。“空飛ぶクルマ”です。空飛ぶクルマとは、従来のヘリコプターのように空中を移動することができる(電動の垂直離着陸機)だけでなく、自動車のように地上を走行することもできます。映画のような話ですが、現実のものになろうとしていて、この話題は、驚きとともに世界中へ発信されています。

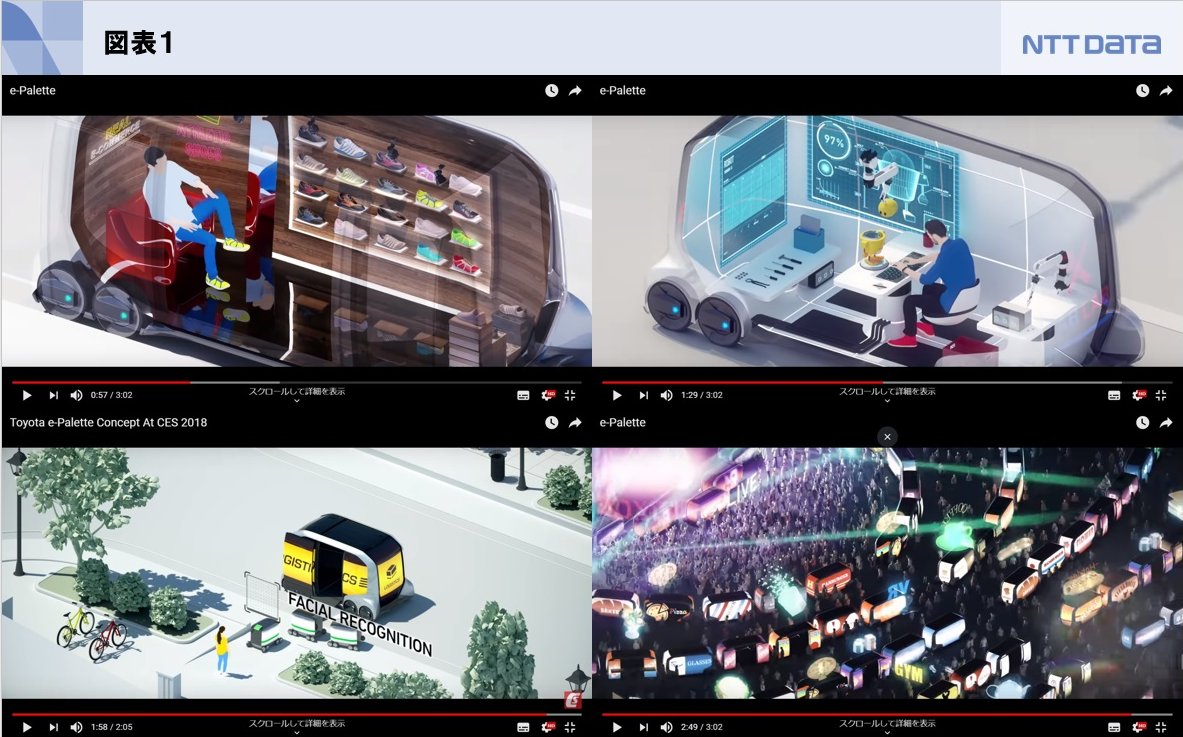

CESには、毎年、世界中から最新技術が集まるので、技術トレンドを探るにはうってつけです。必ずといっていいほど驚きがありますし、昨年も話題となった出来事がありました。トヨタ自動車の宣言です。トヨタの豊田章男社長は、「クルマをつくる会社からモビリティサービスを提供する会社へ変革する」と宣言し、製造業からサービス業へのビジネス転換を公言しました。そこで語られた、ビジネス転換のテーマが、次世代EVです。EVとは、Electric Vehicleの略語で、狭義では電気自動車を指します。このEVで、トヨタが打ち出したのが、法人向けとなるB2Bの電気自動車である、『e-Palette(イーパレット)』です(図表1参照、川戸氏作成)」

図表1 次世代モビリティ『e-Palette』(画像提供:Youtubeに公開されている動画)

「『e-Palette』は、バスのような箱型の形状をしていて、移動、物流、物販などの目的にあわせて、用途を変えます。しかも、自動運転車です。あるときは、机と椅子が置かれた“移動型オフィス”になったり、あるときは、ECと組み合わせた“移動型の靴屋”になったり、あるときは“移動型のカジノ”になったりします。従来、建物が担っていた役割を『e-Palette』という次世代のクルマがはたす、そんな仕組みです。『e-Palette』の概念は、非常に画期的、かつ本質的で、とても話題になりました」

時代は「ハードからソフト、ハードからサービスへ」

Q:2018年、2019年のCESから川戸さんが得た学びを今後の不動産テック領域に生かすとしたら、どんなことがいえそうでしょうか?

「1つある流れとして、「ハードからソフト」、あるいは、「ハードからサービスへ」というバリューシフトの加速が挙げられます。売上高が29兆円を超え、営業利益、純利益も2兆円を超える超巨大企業のトヨタが、これまで自分たちが成長させてきた製造業から、ビジネスのドメインを“サービス業”へと変えようとしているわけです。この動向をコンサルタントである私は、巨大企業からのメッセージだと思いました。“現状に留まっていては、いけない”という危機感の表れです。加えて、トヨタは、”目指している世界観の実現に、かなり自信があるのではないか“と、私は感じています。つまり、「ハードからソフトへ」、あるいは、「ハードからサービスへ」業態を変えたとしても、自分たち(トヨタ)は成長を続けることができる、という確信です。この出来事は、業界を問わず、大きな意味を持つでしょう。自動車業界に限った話ではありません。たとえば、薄さ・小ささ・バッテリーのもちのよさ、といったスペック勝負であったガラケーが、スマホの登場によって、アプリケーションやオンデマンドサービスなどの、利用体験の勝負に突入している通信業界はいうに及ばず。音楽・映像業界では、CD、DVDが主流だった時代から、ストリーミングが主流の時代に変わりました。ファッション業界では、購入・所有以外の選択肢がなかった洋服やバッグをairCloset(エアークローゼット)やLaxus(ラクサス)といったオンデマンドサービスを利用して、レンタルすることができるようになりました。

これまで、バリューシフトの勢いが、”穏やかな波”程度であった業界も、IT化の潮流は勢いを増している状況です。今後は、大きな波となって押し寄せるでしょう。当然ながら、不動産業界も例外ではありません。そう感じさせるニュースが、つい先日にありました。OYOの日本進出です」

バリューシフトの波が不動産業界にも押し寄せる

図表2 都内某所のOYO LIFEの広告(画像提供:川戸温志氏)

「OYOは、敷金・礼金・仲介手数料なしで、即入居が可能な賃貸サービス『OYO LIFE(オヨ ライフ)』をスタートさせました(図表2参照)。ソフトバンク・ビジョン・ファンドが投資する、インド発のホテルベンチャーであり、“ホテル暮らし”のようなコンセプトに基づいたサービスを提供している企業です。2019年2月の日本進出以来、話題となり、業界関係者のあいだでは、動向が見守られています」

Q:『OYO LIFE』とは、どんなサービスなのでしょうか?

「家具や家電、Wi-Fi設備などがある賃貸物件に、水道光熱費も賃料として含まれていて、入居や退去のときに、スマートフォンで簡単に契約や解約ができるサービスです。従来とは違い、書面での手続きが不要になります。ここが一番の違いです。日本のマンスリーマンションやウィークリーマンションとサービス内容に大差はありませんが、ホテルに泊まるような感覚で部屋を借りることができる、というコンセプトにOYOの新しさがあります」

Q:不動産業界においての、「ハードからソフト」あるいは、「ハードからサービスへ」というトレンドの1つが、OYOであると?

「その通りです。すでに国内では、スマートロックNinjalock(ニンジャロック)を提供するライナフは『サービスが入ってくる家』の浸透を目指しています。『サービスが入ってくる家』は、スマートロックを活用することで、住人が家を留守にしているときに、業者が家を訪ね、家事を済ませてくれる(代行してくれる)ようなイメージのサービスです。滞在中のホテルから買い物へ出かけ、部屋に戻ってきたらベッドメイキングがされている、というような、不在時の清掃サービスと似ています。Ninjalockの場合、クリーニングや洋服のレンタル、食材の買い物など、生活に密着したサービスも提供されています。住人にとっては便利ですよね。視点を変え、不動産オーナーの目線で見ても、バリューシフトを感じられます。従来のような家賃収入のみの不動産経営から、サービス利用の対価としての収入が加わり、新たな不動産経営ができるわけです」

加速する自動車業界の競争

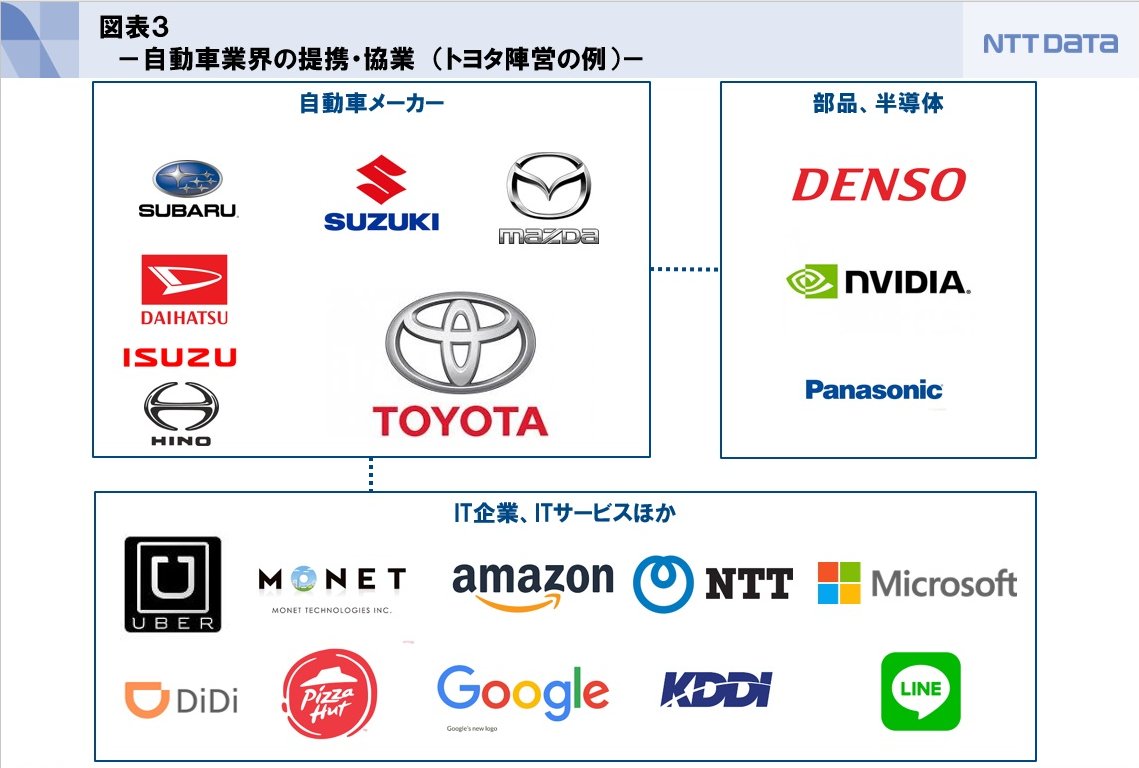

図表3 トヨタグループの異業種間連携 (画像提供:NTTデータ経営研究所にて作成)

Q:自動車業界の変化について、もう少し解説をお願いできますか?

「新規事業は、ややもすれば、“絵に描いた餅”になりがちですが、トヨタは本気で実現を目指しています。本気度合いが現れているのが、パートナー企業の存在です。パートナー企業には、Amazon、Uber、滴滴出行(中国で大手のライドシェアである、Didi Chuxing)、Pizza Hut(ピザハット)、マツダといった、そうそうたる顔ぶれが並びます。ちなみに、国内ではすでに、『e-Palette』を実現するために、ヤマトホールディングスやセブン-イレブン・ジャパンとの共同開発へ向け、協議をはじめたことが伝えられています。

見逃せないのは、昨年(2018年)10月に発表された、ソフトバンクとの提携報道です。トヨタとソフトバンクの両社は、次世代のモビリティサービス構築に向けた共同出資会社MONET Technologies(モネ テクノロジーズ)の設立を発表しました。こうした取り組みの背景にあるのが、自動車業界における革新的な変化です。自動車業界はいま、100年に一度の転換期にあります。転換を成功させる鍵は、Connected(コネクテッド)、Autonomous(自動運転)、Shared & Services(カーシェアリング・サービス)、Electric(電気自動車)といったキーワードです。4つの頭文字を取って、“CASE”という造語で呼ばれています。このCASE時代の到来を見据え、トヨタグループをはじめ、ほかの自動車メーカーも、しのぎを削って異業種との連携に取り組んでいる状況です(図表3参照)。自動車業界の変化を不動産業界はとくに注視する必要があると、私は思っています。その理由は、2つの業界の間に見られる“類似性の多さ”にあります」

不動産業界のアナロジーとなる自動車業界

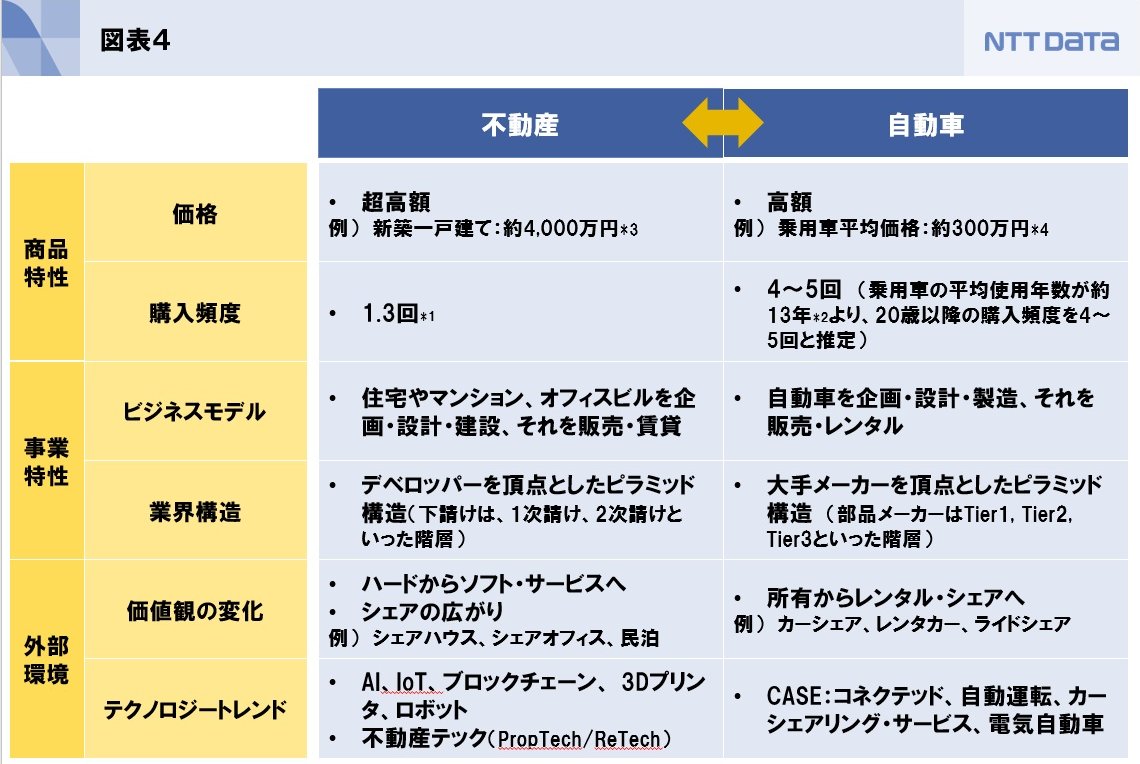

図表4 不動産と自動車の特性比較(画像提供:NTTデータ経営研究所にて作成)

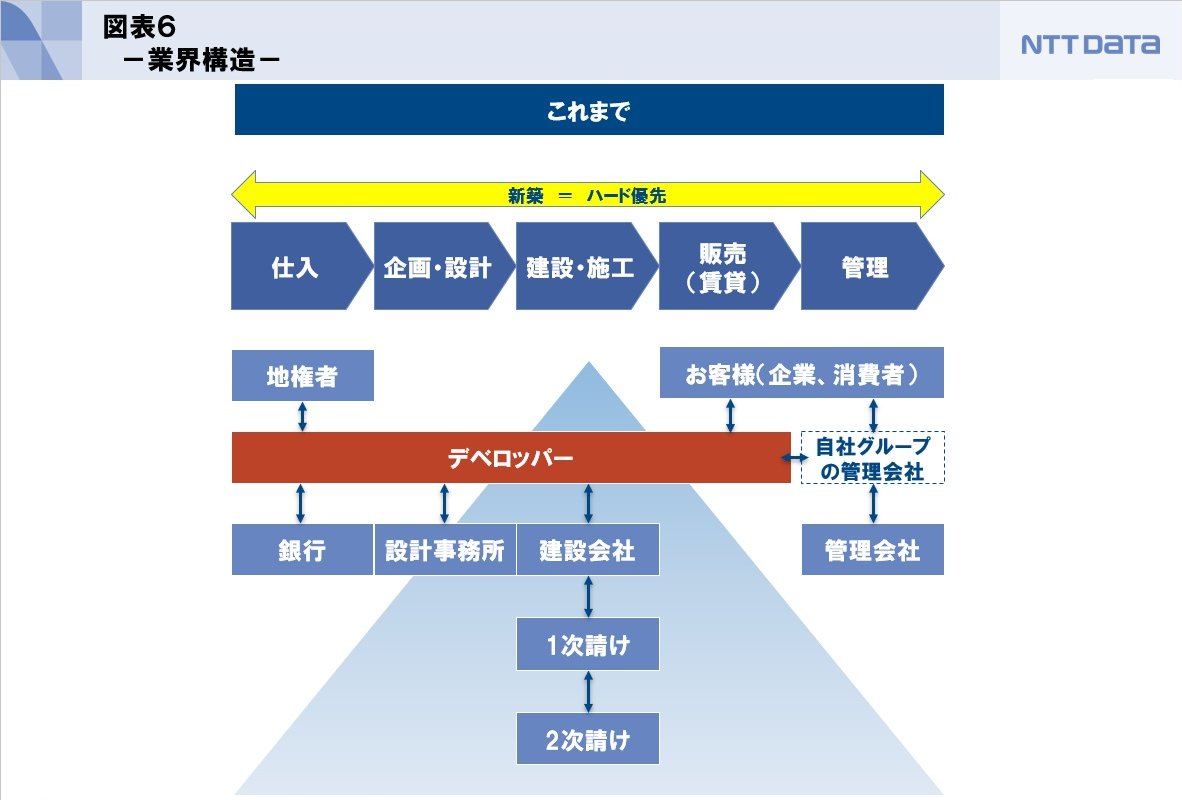

「アナロジー(類似点)として、まず、挙げたいのが、商品特性です。数百万円、数千万円と高額な商品であり、人生において購入頻度が少ないという共通点が、自動車業界と不動産業界にはあります。自動車も不動産も、一般的な消費者は購入経験がとぼしいため、過去の経験による比較判断をすることが難しいものです。高額商品がゆえに、自動車の購入時には自動車ローン、かっぷ販売、自動車保険が、住宅(不動産)購入時には住宅ローン、火災保険、地震保険などがあります。自動車も不動産も、金融商品とのかかわりが密接です。業界構造も似ています。自動車業界はメーカーを頂点に、トヨタ系列や日産系列など、系列グループごとに部品メーカーがTier 1(ティアワン)、その下にTier 2(ティアツー)、さらにその下にTier 3(ティアスリー)と、ピラミッドの形をした多重構造です。Tier 2はTier 1へ部品などを納入し、Tier 1は自動車メーカーに直接納入するような、構造体になっています。

不動産業界はデベロッパーが頂点です。ビルやマンションなどの企画、開発、建設、販売、管理などのすべてのバリューチェーンにおいて、金流や商流をデベロッパーが握っています。デベロッパーは、建設会社、設計事務所、販売会社、管理会社などに業務を委託します。委託された建設会社は、ゼネコンやサブコンといった形で1次請け、2次請け、3次請けとなる、多重下請けをするようなピラミッド構造の一部です。

類似点の多い自動車業界と不動産業界ですが、なかでも特筆すべきは、外部環境の変化にあります。自動車業界は、「所有からレンタル、シェアへ」という価値観の変化が見て取れ、前述のCASEに代表される、テクノロジーの波が押し寄せている状況です。これと、ほぼ同じような状況に不動産業界が陥りつつあります。不動産業界も、「所有から賃貸へ、シェアへ」という価値観の変化が進んでいる状況です。代表的なキーワードとして、シェアハウス、シェアオフィス、民泊(ホームシェアリング)などを挙げることができます。テクノロジー面で目立つキーワードは、AI、IoT、ブロックチェーン、3Dプリンタ、ロボットなどです。IT活用をポイントに、ビジネストレンドが生まれている点も、不動産業界は、自動車業界と酷似しています」

唯一、自動車業界と不動産業界が異なる点

「唯一の相違点といえそうなのは、商品の個別性です。不動産には、一つとして同じものが存在しません。エリア、土地の形、面積、方位、接する道路の状況などによって、不動産価格は大きく変わります。2つの物件(部屋)が同じ建物のなかにあるようなマンションの場合も、階数、間取り、向き、管理状況によって価格は違ってくる。こうした要素が、“消費者が専門家に頼らず不動産を扱うこと”を難しくし、不動産業者の必要性を高めています。なぜなら、「特定のエリアについて不動産価格の相場を知っている」「このエリアで以前に売れた、あの家の売値を知っている」などの情報を不動産業者が持っているからです。この情報をもとに、不動産業者は値付けをしたり価格交渉をしたりするため、不動産業界では、貴重な情報として扱われています。つまり、価値があるのです。ほかの人に渡したくありません。よって、消費者が専門家(不動産業者)のチカラを借りず、正確な価格(情報)を知ることは難しいでしょうし、同業他社であっても、なかなか知り得ません。

消費者と業者の間にある情報格差のことを俗に、情報の非対称性といい、不動産業界は、情報の非対称を利用したビジネスモデルが主流でした。不動産業界関係者にとっては、国内の業界特性の1つとして、既知の事実でもあります。この特性は、これまで、日本の不動産業界に押し寄せるグローバル化の波をせき止める”防波堤”でした。防波堤の存在は、“レガシー”と呼ばれ、いま、業界内で議論の的になっています」

Q:グローバル化の波について教えてください。海外の不動産テックトレンドとは、どんなものでしょうか?

「先進国は米国です。米国では住宅の物件情報、エリア情報、物件の成約価格、過去の売却履歴、物件を過去に所有していた人の履歴、物件にかかる固定資産税を代表にした”税金”、ローン借入額などのあらゆるデータをMLSというシステムから、不動産業者は手に入れることができます。このため、業者間の情報の非対称性も、ほとんどありません。さらに、MLSとAPI連係することで、不動産情報ポータルサイトが、インターネット上に物件データをまとめている状況です。インターネットにアクセスできれば消費者は知ることができる、という環境にあるのが、グローバル化の波であり、海外トレンドです。こうした、不動産データの情報基盤を整えることに、日本の不動産業界は遅れをとっています」

Q:国内の不動産業界の特徴については、どうお考えですか?

「代表的なところだと、不動産売買における“囲い込み(かこいこみ)”があります。仲介シーンでは、“両手(りょうて)”狙いによる、悪質な物件の囲い込みなども、ゼロにはなっていません。この状況は、不動産売買において、「売主と買主の両者にとって不利益である」というのが一般的な見解で、問題点です。背景には、情報の非対称性を利用してきた業界の商習慣があり、これが、“情報を外部へ出さない”という企業体質を助長しています。しかし、“両手”に限っていうと、すべてが悪質であるとはいえません。結果的に“両手”となることもあり、少子高齢化や地方の人口減少が顕著な現代において、この問題の根は深く、複雑です。

ほかにも、日本では“まちの不動産屋さん”が多く、これを代表する複数の業界団体が存在していて、その影響力が強いことも、国内不動産業界の特徴の1つとして挙げることができます。住宅だけではありません。指摘してきた問題を抱えているのは、オフィスビルや商業不動産などでも同じです。なかなか、情報がオープンにならず、データが一元化されないというのも特徴であり、不動産業界では課題の1つです。これらの特徴が、“日本で不動産データの情報基盤を整えること”を遅らせています。国内の既存企業がデジタルトランスフォーメーションすることや、新興プレーヤーの成長のさまたげとなっています。皮肉にも、国内の情報基盤が整っていないことで、海外企業の日本進出、“黒船襲来”のような出来事の防波堤となっているのが、現状です。とある米国不動産テックの有望ベンチャーで、バイスプレジデント(社長を補佐するような役割を担う、高い位の役職者)を務めていた人物にインタビューした際、「我々は過去に日本進出を検討したことがあったが、日本独自の商習慣や不動産の評価観点、環境などが異なるため断念した」と、コメントした事実もあります。ところが、いま、この国内不動産業界の特性(防波堤)が、バリューシフトの変化によって崩れつつあるのです。不動産業界の近い将来をいまの自動車業界が示しています」

バリューシフトがもたらす業界構造の変化

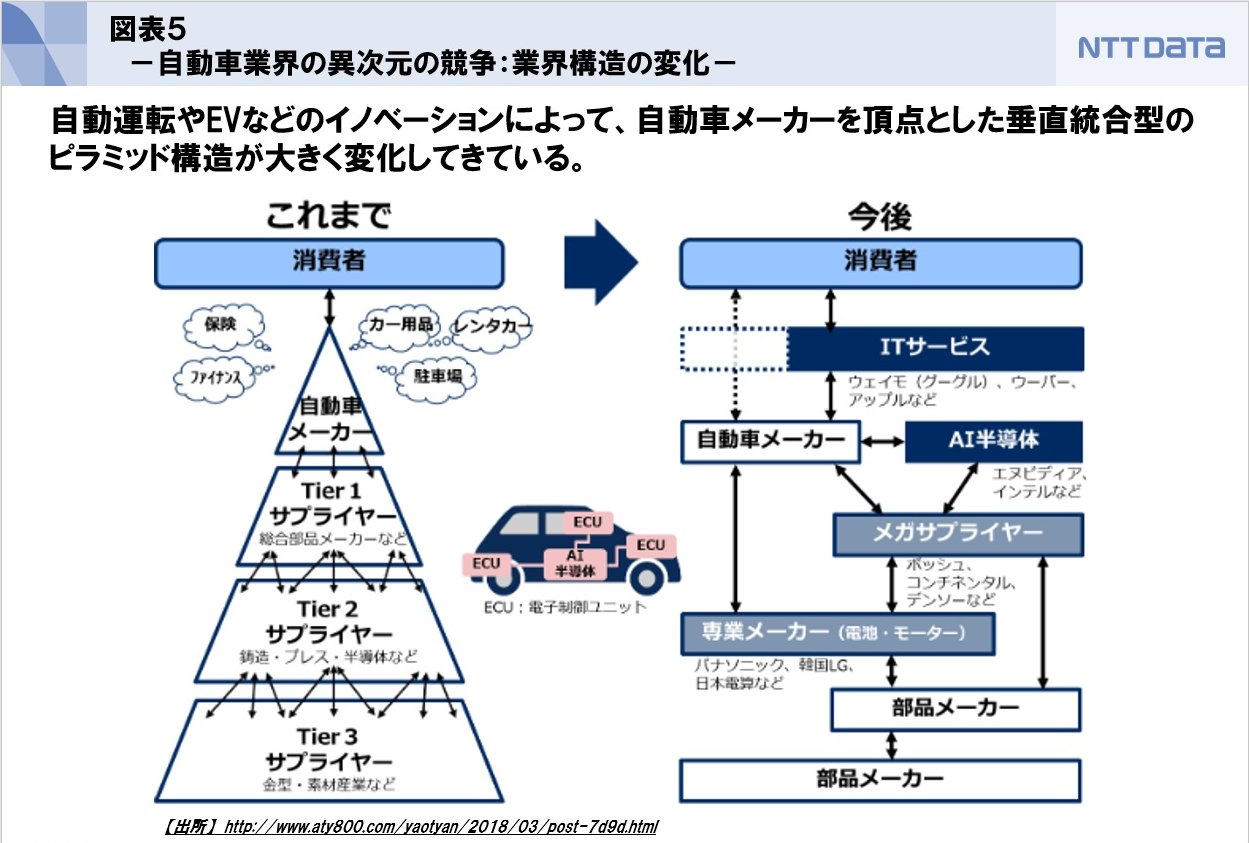

図表5 変化する自動車業界の構造(画像提供:川戸氏/情報の出典元:ATY Japan)

Q:自動車業界では、いま、何が起こっているのでしょうか?

「自動車業界は、自動運転などの”CASE時代の到来”によって、まず、ピラミッド構造に変化が起きています。たとえば、自動車の電動化、インテリジェント化により、エンジンは電気モーターにとって代わられつつあります。この傾向がさらに進むと、1万点~3万点あった部品数は100点程度まで大幅に減少し、従来のようなサプライヤー間のすり合わせは不要となるでしょう。電子部品が多く使用され、存在感を増すのは、日本のデンソーやドイツのBosch(ボッシュ)のようなサプライヤーです。自動運転の実現には車両を制御する車載コンピューターが重要で、米国のNVIDIA(エヌヴィディア)やIntel(インテル)などのAI半導体メーカーが影響力を強くします。自動車業界内に閉じたピラミッド構造は、CASEによって大きく変わろうとしている状況(図表5参照)です。

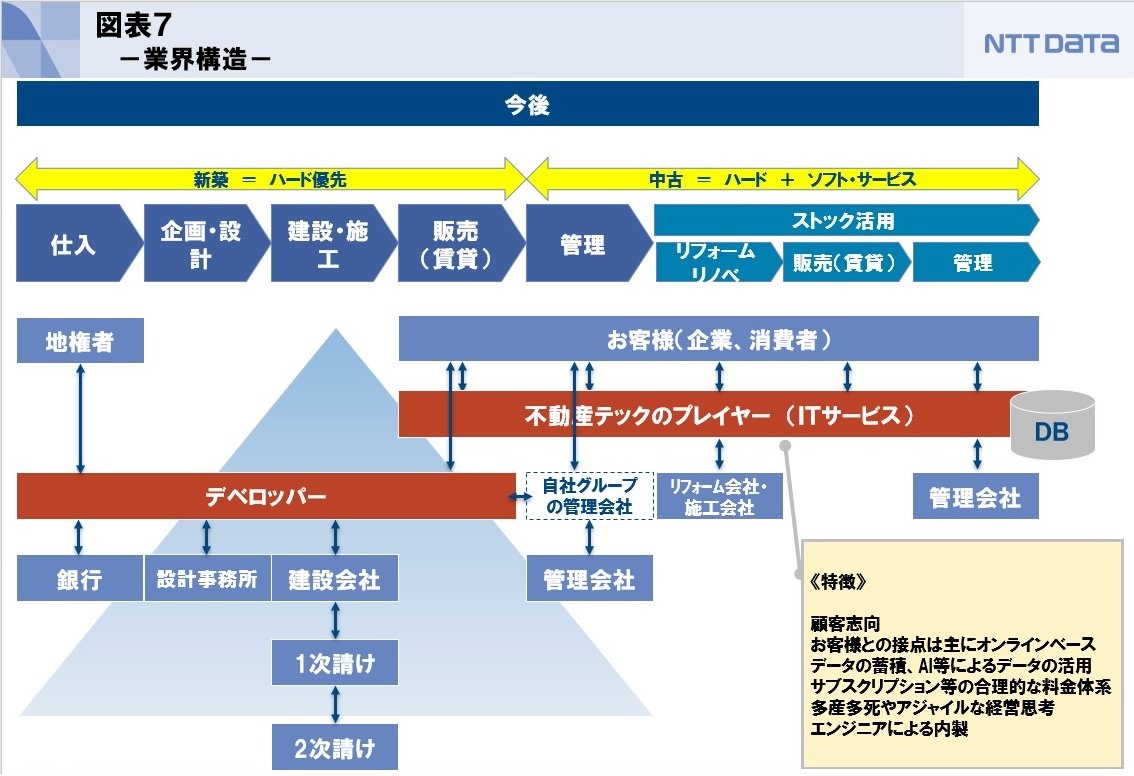

不動産業界はどうかというと、デベロッパーを頂点としていた、これまでのピラミッド構造は、新築の建物をつくり、大量供給するというビジネスモデルにおいて最適な構造でした。しかし、いま、中古不動産の流通が拡大し、不動産ストックビジネスが発展してきました。背景にあるのは、人口減少、少子高齢化、ミレニアル世代と呼ばれる若者の価値観の変化、働き方改革によるワークスタイルの多様化、国の後押しなど、さまざまです。不動産業界は今後、自動車業界のように、企業や消費者といった、顧客との接点を持つテックプレーヤーが、主役となっていくでしょう。中古不動産(既存の建物)において、「ハードからソフト、ハードからサービスへ」のバリューシフトは、すでに起きています。業界構造の主役は、新築は不動産デベロッパー、中古は不動産テックプレーヤーといった形に、すみわけが進むはずです。

その潮流にうまくのっているのが、海外から日本への上陸に成功した、Airbnb、WeWork、OYOなどです。国内の不動産テック企業なら、スマートロックの1つである、Ninjalockを提供するライナフ、中古不動産サービスを提供するGA technologies、AIによる不動産投資サービス『Gate.』を提供するリーウェイズ、“インドア花見”などのキーワードで認知度を上げているスペースシェアリングのスペースマーケット、『パレット管理』というクラウド入居者管理システムを提供するパレットクラウドなども、中古不動産を主戦場にしています」

中古不動産を主戦場とする不動産テックプレーヤーの特徴

図表6 これまでの不動産業界構造(画像提供:NTTデータ経営研究所にて作成)

Q:中古不動産を主戦場とする不動産テックプレーヤーの共通点を教えてください。

「第一に、つねに顧客志向である、という点です。彼らは、スマホ生活に慣れているミレニアル世代と、Webをベースとしたオンラインで接点を持ちます。顧客の属性情報や不動産データなどを蓄積し、AI等によるデータ分析を活用することで、効果的かつ、合理的なITサービスを提供することも特徴です」

図表7 今後の不動産業界構造(画像提供:NTTデータ経営研究所にて作成)

「ITサービスの料金体系は、利用量や利用期間に応じて課金されるサブスクリプション等の合理的かつ透明性の高いものである場が多い、という点も共通しています。経営は、IT企業のように多産多死やアジャイルな経営思考で、ITサービスは自社で抱えるエンジニアによって内製をおし進める点など、枚挙にいとまがありません」

Q:共通点の多い不動産テックプレーヤーの存在は、何を示唆しているのでしょうか?

「端的にいえば、時代の流れにあわせたビジネスを展開することの重要性を示している、ということでしょう。世の中の流れが大波となって不動産業界に到達するのは、時間の問題です。これまでの主戦場であったバーチャルデータ競争から、現在は、リアルデータ活用競争へと、時代の流れがシフトしてきているという話は、経済産業省の産業構造審議会でも語られているテーマです。

自動車の自動走行をはじめ、健康、医療、介護、製造の現場などでも、リアルデータを巡る競争がすでにはじまっています。もっと身近な例を挙げると、都市部では、Suicaなどの鉄道系電子マネーに集まる乗降客の移動情報、TSUTAYAでおなじみのTカードや、ローソンなどで使えるリクルートのPontaカードに記録される購買履歴情報が、それにあたります。工場や倉庫に設置されているセンサーが集める情報、ビル内や街を歩く人々をカメラで把握する人流なども、リアルデータです。こうしたデータをIoTで収集、AI(人工知能)で分析し、結果を自動車、ロボット、設備、システムにフィードバックさせることで、新たなイノベーションを生み出すことができるわけです。その効果に、熱い視線が注がれています。こうした大局観から、先を見通すことが、今の時代には求められています。自動車業界と不動産業界は似ています。これまでも、いまの動向も。だとするなら、どちらかの業界が”これから歩む道”は、どちらかの業界にとっての”轍(わだち)”になるのではないでしょうか」

将来構想力が今後のポイントになる

画像提供元:NTTデータ経営研究所

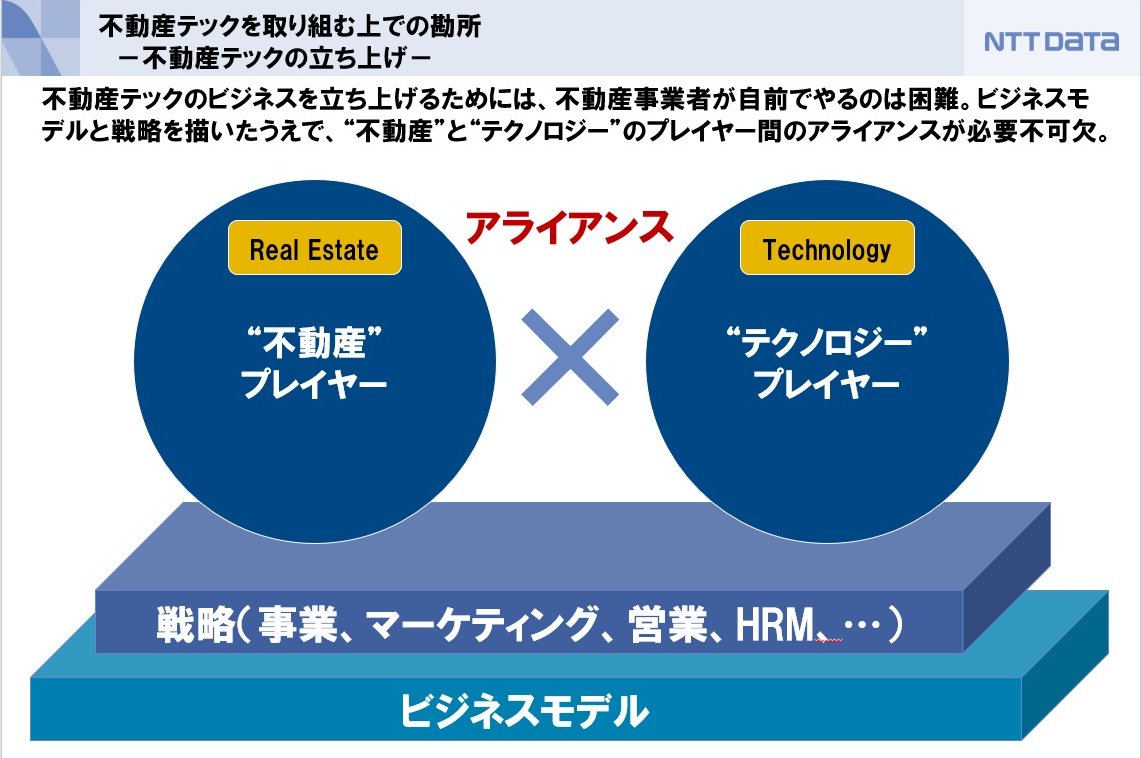

「繰り返しになりますが、不動産業界にも、自動車業界のような、「ハードからソフト、ハードからサービスへ」のバリューシフトが起きています。中古不動産の世界においては、不動産テックプレーヤーが、業界のイニシアティブを握るでしょう。彼らは、従来の不動産業者とは、価値観、経営スタイル、経営スピードが異なり、異業種連携を進める自動車業界の企業と共通点が多い。この事実は、X-Techの先駆者である自動車業界と同じ道に不動産業界が進む可能性を示しています。

現在、IT化の大きな波によって、あらゆる業界で進んでいるのが、有望なベンチャーと大手企業の提携、協業です。不動産業界でも、大手企業は、提携やCVC(コーポレートベンチャーキャピタル)を通じて、有望ベンチャーを囲い込む動きが目立ってきました。提携や出資をするにせよ、陣営を作るにせよ、いずれにしても、「我々は将来、こういう世界観をつくろうとしている。一緒に作っていこう!」という将来構想が必要不可欠な時代です。この将来構想は単純な夢物語ではなく、実利をともなう必要があって、収益モデルや差別化などを組み込んだ、しっかりとしたビジネスモデルでなければなりません。

SUMAVE読者のみなさんは、どうでしょう。自社や、自分がいる業界の将来構想をどのように描いているでしょうか。将来構想でありがちな罠として、データの収集、活用、AI(人工知能)という“方法論”にスポットを当てすぎてしまうことがあるので、その点は、気を付けていただきたいと思っています」

プロフィール/川戸温志

大手システムインテグレーターを経て、2008年より、NTTデータ経営研究所に所属。経営学修士(専門職)。IT業界の経験に裏打ちされた視点と、経営の視点の両面から、ITやテクロノジーを軸とした中長期の成長戦略立案・事業戦略立案や新規ビジネス開発、アライアンス支援を得意とする。金融・通信・不動産・物流・エネルギー・ホテルなどの幅広い業界を守備範囲とし、近年は特に不動産テック等のTech系ビジネスやビッグデータ、AI、ロボットなど最新テクノロジー分野にかかわるテーマを中心に手掛ける。2018年11月より、一般社団法人不動産テック協会の顧問も務める。