話を聞いてもらえないとき、相手は「居心地が悪い」と感じている

- 一般社団法人不動産テック協会の代表理事・赤木正幸氏をインタビューした記事

- 赤木氏の「これまでの道のり」を紹介

- 不動産テック協会立ち上げの真相、今後の活動にも触れている

はじめに

はじめに

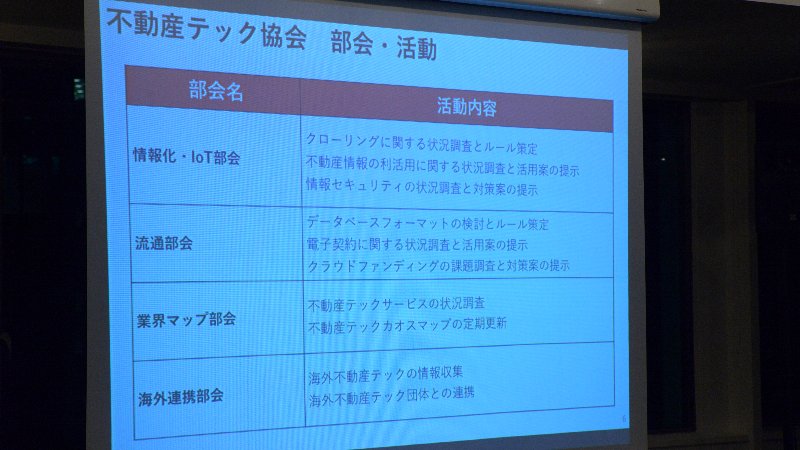

数日前に、一般社団法人不動産テック協会の発足が発表されました。「情報化・IoT」「流通」「業界カオスマップ」「海外連携」という4つの部会を設け、活動内容の概要を示した不動産テックイベントでした。

協会の具体的な動向に注目が浴びせられる一方で、不動産テック協会の存在を知り、以下のような不安や疑問を抱いた人もいるのではないでしょうか。

- 誰が作った組織なのか

- どんな活動をしていくのか

- どんな目的なのか

それらの答えを今回、明らかにしていきます。社団法人の設立を目指す不動産テック協会で、理事を務める2名の共同代表を緊急取材。まずは、先頭に立って協会設立を進めてきたうちの一人である、リマールエステートの赤木正幸氏をインタビューしました。早速、ご覧ください。※以下、敬称省略。

赤木正幸とは

Q:不動産テック協会の発足が正式に発表されました。現在は、社団化の準備を進めているとお聞きしていますが、協会の存在や赤木さんの活動を知らない人へ向け、自己紹介からお願いできますか。

Q:不動産テック協会の発足が正式に発表されました。現在は、社団化の準備を進めているとお聞きしていますが、協会の存在や赤木さんの活動を知らない人へ向け、自己紹介からお願いできますか。

「わかりました。私はリマールエステートという不動産テック企業の代表をしています。会社は、立ち上げて1年半くらいです。宅建を持ってはいますが、完全にスタートアップ型。ベンチャーキャピタルから資金調達をして、不動産会社向けのシステムなどを開発しています。

私自身のバックボーンをお話しすると、20代は、ほとんど研究者でした。大学では修士課程に通いながら行政学を勉強していたので、地方自治、公共政策の研究に没頭していました。シンクタンクにいたこともありますが、いよいよ教員、大学の先生になるかというとろで、民間のビジネスへ入るような経緯です」

Q:民間のビジネスとは地方再生などでしょうか。

「いえ。J-REITやファンドなど、不動産金融の世界です。当時、不動産の証券化が盛り上がりはじめていました。従来、不動産業界で仕事をはじめようとすると、「30年間不動産を売ってきました」という人には、なかなか歯が立ちませんでした。経験が非常に重宝される業界です。

しかし、不動産の証券化がはじまれば、時代は、証券化にともなう新しい知識を勉強した人にも、勝ち目があります。そこで、J-REITに入って、ファンドの運用などをしていたんです。いわゆる、アクイジションをしていました。

期間にして7、8年くらいでしょうか。最後は森ビルのリートにいたんですが、リーマンショックの前のファンドバブル、リーマンショック後に落ちていく業界なども、渦中に立って見てきました」

Q:その後にリマールエステートを起業されたわけですか。

Q:その後にリマールエステートを起業されたわけですか。

「正確にいうと、森ビルを辞めたあとに、私は選挙に出ているんですよ。もともと、都市開発に興味があって、当時は政治に色気づいていました、結果は落選です(笑)。そのあとは、知り合いの太陽光ビジネスを手伝いました。4年くらいたって、「起業したいから相談に乗ってほしい」と話す、古い仲間に付き合っていたら、一緒になってリマールエステートを起業することになった、という経緯です。

ちなみに、その仲間は現在、家庭の事情で一時的にリマールエステートを離れています。現在は、起業をともにした2名のエンジニアと私の3名で、リマールエステートを経営している状況です。エンジニアの2名はソニーの出身で、家電などのハードを作っていました。不動産業界の人間ではありません」

Q:2名のエンジニアのかたと赤木さんは、古い仲間に、どうやって「一緒に起業しよう」と口説かれたのでしょうか。

「口説く、というよりは感性が似ていることが大きな要因です。4名とも視野が広くて、深い知識を持ち、ユニークな視点からアイデアが沸いてくる。それぞれの視野は、よいバランス感覚で重なったりずれたりします。そこが面白いんです。

一緒に仕事をしたい、と思える仲間だった。そういうことなのかもしれません。話題が脱線することばかりですが(笑)。

今でも、「リマールエステートのことをやらなきゃいけないよね」と話し合いながら、みな、他にやりたいことが山のようにあります。脱線せずにどうやって自社の成長にコミットするかが、一番の課題でもありますが、創造的な仲間とビジネスができて幸せです」

起業の背景にあるもの

Q:起業するにあたっての決め手は何だったのでしょうか。

Q:起業するにあたっての決め手は何だったのでしょうか。

「起業前の半年間くらいは、家賃保証やサブリースの世界なども含め、不動産業界の全体を4人全員で、くまなく見渡しました。今の不動産業界がどうなっていて、どこが面白そうか。

時間をかけて眺めていると、不動産業界の特異な点が浮き上がって見えてきました。その点は、2名のエンジニアの目に、「いままでにない、新しいカタチのITビジネスができるかもしれない」という可能性に映ったそうです。そこの魅力に全員がひかれた、という点が決め手です。

あとは、「大きなお金が動くとマージンの額が大きくなるから、大きなお金を追いかけるビジネスにしよう」ということで、現在のリマールエステートは不動産売買仲介を軸にしています」

Q:御社で開発されているシステム、サービスについても教えてください。

「不動産売買仲介をやっている会社の業務支援をするシステムです。不動産売買仲介は、非常に特殊な分野なので、業界を熟知した人間でなければ、「使えるもの」としてサービス化するのは難しいでしょう。その難題をリマールエステートはクリアし、システム化しています。

簡単に説明すると、業務効率が上がったり、場合によってはコスト削減にもつながったりします。いわゆる業務効率化なんですが、この先に、本来の意味での不動産テックサービスがあるわけです」

不動産テック協会立ち上げの真相

Q:「本来の意味での不動産テック」とは、どういう意味でしょうか。

Q:「本来の意味での不動産テック」とは、どういう意味でしょうか。

「たとえば、蓄積した成約データを分析することで、精度の高いレコメンドができたり、AIを使った機械学習の活用法が模索できたりします。こうした不動産テックサービスは、完成したシステムを不動産会社に納品しただけでは、不十分なことが多いものです。

よく、ファックスを使っている不動産業界に対して、「ファックスなんか辞めればいいじゃないか」という意見を耳にしますが、問題はもっと複雑化しています。

「業界全体がファックスを使っている」以上、「自分の会社だけが使わない」わけにいかないのが実情です。「一斉に辞め、メールやチャトボットなどのテクノロジーを不動産会社へ渡せばいい」としても、現場の業務に新しいシステムが浸透するには、時間を要します。その間に、それまでのやり方に戻ってしまう人、会社が出てくるものです。

「完成したシステムを不動産会社に納品しただけでは不十分なことが多い」のは、「進んでは戻る」というような、足踏みにも似た事態を意味しています。理想と現実のギャップです。こういうギャップを埋めていく取り組みも、不動産テック協会の役割の1つなのだと考えています」

Q:そもそも、不動産テック協会の構想は、どこから来たのでしょうか。

Q:そもそも、不動産テック協会の構想は、どこから来たのでしょうか。

「協会の話が持ち上がったのは、不動産テックのカオスマップを更新したときくらいだと思います。2017年6月に第1版を発表し、翌月の7月に第2版を出しました。

当時のセミナーかイベントでの話です。「協会のような、そういう団体を作ってください」と、誰からともなく、参加者、来場者の数人から相談されたことを覚えています。

話の流れで深く考えずに、「協会? 作ってもいいんじゃないですかね」みたいに、あいまいな返事をしたら、「不動産テック協会設立準備中」のようなニュースが業界に広まってしまったんです。当時の私からすると、「そこまで明言したつもりはないんだけどなあ」というのが率直な気持ちでした。

協会の設立は、起業前から計画していたわけではありません。周囲の声に応えるカタチで設立へ動きだしたのです」

不動産テックのカオスマップができるまで

Q:カオスマップを発表した経緯についても教えてください。

Q:カオスマップを発表した経緯についても教えてください。

「これも偶然というか。たまたま知り合った、大手フィナンシャルグループのインベストメントマネジャー、NTTデータ経営研究所の川戸さん、株式会社QUANTUMの井上さんたちと、雑談をしていたことがきっかけです。

「不動産業界、なんか、よくわからないことになっていますね」という話で、整理のために図化していました。「それならマップにしようか、海外だとカオスマップがあるよ」「完成したら世間に出してみようか」と話が盛り上がったんです。

誰の目にも留まらないだろうと、まったく期待もせずに発表したんですが、思いのほか、取り上げられてしまいました。お恥ずかしい話ですが、問い合わせが来るような事態までは想像できていませんでした」

Q:カオスマップは、どうやって作るのでしょうか。

Q:カオスマップは、どうやって作るのでしょうか。

「既存のサービスをリスト化して、それを眺めながら、「カテゴリーはこうしたものがあるね」というような話し合いでカテゴリーを設け、そこにサービスを当てはめていくものです」

Q:当てはめるサービスの抽出、世の中にある不動産テックサービスはどうやって調べたのですか。

「リマールエステートが起業を準備していたときの、ターゲットリサーチリストが、カオスマップのベースになっています。

起業前に不動産業界を見渡したとき、調査したサービスのすべてを私はメモにまとめていたんです。当時、「どんなITが、どのような分野にかかわっているのか」「どんなテクノロジーがどんなサービスとして提供されているのか」というリストを作りました。それを見ながら、「リマールエステートはどの領域を狙うか」をリサーチしていたんです。そのリストが、現在のカオスマップのプロトタイプなります。

制作にあたり、もう1つ大きな役割をはたしたのが、制作に協力してくれたベンチャーキャピタリストです。その人物が、プライベートで調査をして作っていたリストも参考にさせてもらいました」

「カオスマップを発表したあとは、新しくリリースしたサービスや、見つけることができなかったサービスなどの情報が、次から次へと集まってきました。情報が入ってくるわけです。それでハッキリとするんですが、第1版は精密さに欠けていました。第1版の発表から1か月後、という時期に、第2版のカオスマップを発表したのは、そのためです。

「カオスマップを発表したあとは、新しくリリースしたサービスや、見つけることができなかったサービスなどの情報が、次から次へと集まってきました。情報が入ってくるわけです。それでハッキリとするんですが、第1版は精密さに欠けていました。第1版の発表から1か月後、という時期に、第2版のカオスマップを発表したのは、そのためです。

ちなみに、最新版のカオスマップは第3版という位置づけです。今年(2018年)の3月に更新しました。最新版に掲載されているサービス、社名の数は173です」

Q:不動産テックのカオスマップ第1版を発表したことによる反響などは、あったのでしょうか。

「ありました。「自分のサービスはこちらのカテゴリーだ」というご指摘や、「カオスマップに載せてもらえる基準はなんですか」「どういう基準を満たせば、カオスマップに掲載されますか」という問い合わせです。

これは、先日のイベントでもアナウンスしたことですが、今後はカオスマップの更新作業を協会へ移行していきます」

「不動産テック協会の業界マップ部会で定期更新をし、そのための状況調査も実施していく予定です。

「不動産テック協会の業界マップ部会で定期更新をし、そのための状況調査も実施していく予定です。

「まずは、社団法人を作ってスタートしないと、何も始まらないね」ということで、先日の7月10日に社団化に動いていることを公表しました。これからが楽しみです。いろいろ人がつながっていくでしょう。触れられなかった情報に触れられたり、出会わなかった人たちが出会ったりすることで、業界は大きく変わる可能性を秘めています」

不動産テック協会の今後について

Q:代表理事への意気込みを聞かせてください。

Q:代表理事への意気込みを聞かせてください。

「人と人をつなげる段取りは決して得意ではないんですが、なぜか、頻繁に、そうした立ち位置になります(笑)。

J-REITの運用会社にいた当時。全銘柄の仲間を集めて、飲み会をやりました。リーマンショックのあとでモノが動かないので、みな、時間を持て余していたんです。

物件の売買をしている仲間に、「とりあえず集まろ」と声をかけたら、「暇だから行く」という人が増えてきました。「いっそのこと、全銘柄の仲間を集めるか」、というとで、全40銘柄のうちのほとんどが集まったんです。けっこう盛大な情報交換会という名目の飲み会になりました。しかも、4回、5回と続いたんです。幹事役を引き継いでくれた仲間は、先日のイベント(7月10日)に、顔も出してくれました。

当時のほかの仲間には、ときどき、「テックとかいいから、仲介をやろうよ」と誘われることがあります。一緒に稼ごうよ、という誘いなんですが、単純にお金儲けだけを目指すなら、一人で起業して仲介をしたほうが稼げるはずです。しかし、それもやらない」

Q:なぜ、やらないのですか。

Q:なぜ、やらないのですか。

「一人できることは限られています。どうやったら、世の中がよくなっていくか。便利になっていくか。少子高齢化で働き手が減っていくなかで、業務の効率化は命題です。その一翼を自分が担えるなら、これほど面白いことはないと思っています。

あとは、公共政策の研究をした自分、政治の世界を志した自分、という部分も残っているんです。大学院で財政について勉強していた当時は、国債だけじゃなく、地方債の額にも驚きました。築年数がたって、老朽化の進んだ高速道路をなおすために、どうやってお金を集めるかなどの問題もそう」

「世の中、1つや2つは、おかしなことってあるじゃないですか。不動産業界にも似たような一面があるので、それらの解決に少しでも尽力したいなって思いは、いまも持ち続けています。

「世の中、1つや2つは、おかしなことってあるじゃないですか。不動産業界にも似たような一面があるので、それらの解決に少しでも尽力したいなって思いは、いまも持ち続けています。

「目先のお金儲けが悪い」「つまらない」とは思いません。ただ、時代の大きな変遷を渦中の人として体験できることは、とても幸運なことです」

クローリング問題、意見交換会。協会の具体的な役割とは

Q:代表理事としてのご自身の強みを教えてください。

Q:代表理事としてのご自身の強みを教えてください。

「不動産金融や不動産業界のコアな部分を長く経験している点は、強みかもしれません。

「不動産業界とはなんたるか」「不動産って、こんな世界だよね」など、業界に横たわる暗黙のルールも熟知しています。

近頃は、講師役のご相談が増えていまして、不動産テックセミナーなどへの登壇です。「不動産業界のかた向けに、不動産テックセミナーをしてほしい」という趣旨なんですが、「なぜ、私に依頼するんですか」と尋ねると、「不動産屋だから」らしいんです」

「「不動産屋が不動産テックを話している、不動産業界の課題を話す」ことで、聞き手となる業界関係者は、自虐ネタのようなテーマとして、私の話を聞いてくれます。話の内容が、受け入れやすいんだそうです。

「「不動産屋が不動産テックを話している、不動産業界の課題を話す」ことで、聞き手となる業界関係者は、自虐ネタのようなテーマとして、私の話を聞いてくれます。話の内容が、受け入れやすいんだそうです。

実際に、講師をした多くのセミナーでは、あまり反発なく、聞いてもらえます。しかし、話者がテック側の人だと、ときどき、聞き手はそっぽを向く場合があるんです。他人に身内の問題を指摘されているような、居心地の悪さに似ているのかもしれません。

テクノロジーに抵抗のある業界関係者と、業界に詳しくないテック関係者のつなぎ役として、ちょうどいいのかなと、最近は思うこともあります。そういう意味では、不動産テック協会での私の役目とは、不動産×ITがもっと密接に結び付くまでの、「かすがい」なのかもしれません」

Q:具体的には、どのような役割が考えられるのでしょうか。

Q:具体的には、どのような役割が考えられるのでしょうか。

「これも、先日のイベントで発表したことですが、クローリングのルール策定などが一例です。

官公庁の場合、癒着などのリスクから、一社とだけ話を進められないという内情があります。個社とのやりとりは時間がかかって大変ですし、両者にとって面倒です。

国や各省庁、既存の不動産業界団体との窓口、つなぎ役として、不動産テック協会が機能すれば、「きちっとしたルールに基づいてマーケットデータを使える社会の礎」を築ける可能性が高まります。今後は、「不動産テック協会という各社がまとまった団体、窓口」が生まれるので、協議はしやすくなるでしょう。

現状では、明確なルールがありません。ルールがないことを理由に、自分都合で、不動産業界という土俵に上がるのは、敬意や思いやりに欠ける行為です。地雷を踏む危険性も軽視できません。

重要なことは、全員で一緒になってルールを整備することです。整備する手前で、不動産会社側の見解はこうで、テック企業側の意見はこうで、官公庁などの考えはこうで、という打ち合わせの場を設けられるように、取り組んでいくのもよさそうですね」

次回予告

次回は、不動産テック協会で赤木氏とともに代表を務める、ダイヤモンドメディア株式会社の武井浩三氏(画像左)を取り上げます。

次回は、不動産テック協会で赤木氏とともに代表を務める、ダイヤモンドメディア株式会社の武井浩三氏(画像左)を取り上げます。

ダイヤモンドメディアは、管理会社やオーナー向けの不動産テックサービスを軸にした企業です。2018年2月には、人材のシェアリングビジネスにも参入しました。ホワイト企業大賞を受賞した企業でもあります。

武井氏は、不動産テック協会の代表理事だけでなく、公益財団法人日本賃貸住宅管理協会が運営する、IT・シェアリング推進事業者協議会の理事、国土交通省PRE(公的遊休不動産)アントレプロジェクトアドバイザーも兼務。最近は、ホラクラシー経営、ティール組織などのキーワードにおいて注目度を高めている人物でもあります。

「理想論しか語れないんですよ」と話す一方で、その理想を実現すべく、不動産業界で10年以上にわたって地道な取り組みを続けている人物です。不動産テック協会発足、共同代表理事就任にあたり、それらの思いも聞くことができました。どんな目的を持った協会なのかというビジョンについてなどなど。インタビューの詳細はコチラ → 「多くの人が利害関係を気にせず手を挙げやすい」存在は、強い