来年度から本格化する電子署名は、不動産業界をどう変えるのか?

- 電子契約は電子文書+電子署名で締結する契約

- デジタル社会形成関係法律整備法で、不動産取引の重要事項説明書・契約時書面の電子化が解禁されると、利用は増えてくる

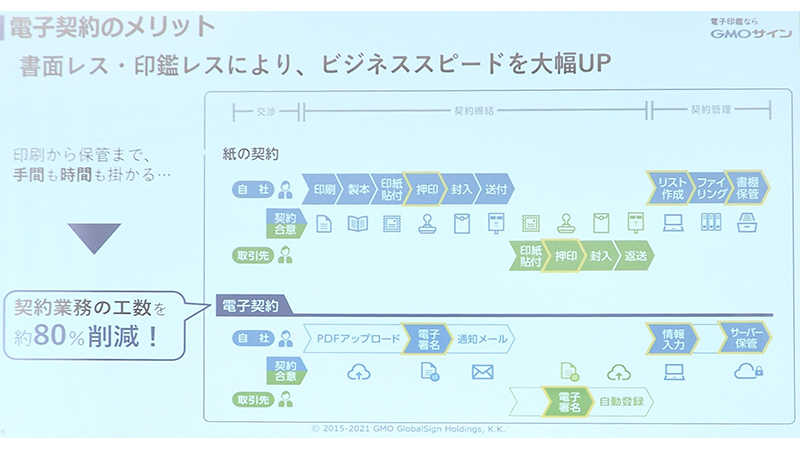

- 電子契約で郵送などの工数・時間を削減でき、契約期間を大幅に短縮できる

- 電子契約で得たデータをいかに使いこなして事業を成長させていくかも重要

2021年10月7日、8日に東京ビッグサイト青海展示棟で「住宅ビジネスフェア2021」が開催されました。開催中に行われた「電子契約」に関する特別講演のレポートです。

契約期間を大幅短縮できる電子契約のポイント

電子契約については、GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社と、弁護士ドットコム株式会社が講演を行いました。

まずGMOグローバルサイン・ホールディングスが「ついに不動産取引の電子契約解禁!事例にみる導入の効果とノウハウ」と題し、講演。登壇は電子契約事業部の部長、牛島直紀氏(以下、牛島氏)です。

GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 電子契約事業部部長 牛島直紀氏

「電子契約とは、紙+押印による従来の契約締結に変わり、電子文書+電子署名で締結する契約です。主なメリットとしては、(1)コスト削減(印紙・送料)、(2)印鑑レスによる業務効率化、(3)ガバナンス強化(契約締結の進捗状況がシステム上で可視化される)の3つが挙げられています。特に不動産のように扱う金額が大きい商材であれば、印紙が不要というのは大きく感じられるのではないでしょうか」

紙の契約と電子契約のフローの違い。同社によると工数を約80%削減できるという

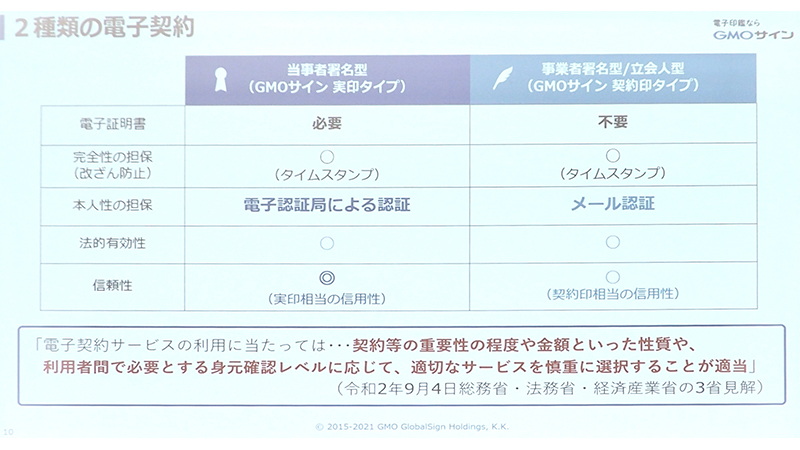

牛島氏は、電子契約の種類として「当事者署名型」(当事者型)と「事業者署名型」(立会人型)の2つがあると続けます。

1 当事者署名型(当事者型)

「当事者型は電子認証局(インターネット上の法務局のようなもの。GMOグローバルサインもここに該当する)が厳格に本人確認を行い電子証明書を発行。それを印鑑代わりにして署名者本人の電子証明書により署名が行われます。電子認証局が本人性を担保している形で、実印と同様の高い信用性が長所です。短所は事前に電子証明書の取得が必要だということ。」

2 事業者署名型(立会人型)

「一方、立会人型は電子契約システムから契約締結の対象者それぞれに署名用のユニークなURLをメール送信し、Web上で文書を確認・署名をしていただくというものです。長所はメールアドレスさえあれば契約ができるということで当事者型と比べて導入負担が少ないこと、短所はメール等による本人確認のため当事者型に比べて本人性の担保は弱いことです。」

「どちらを使ったらよいか? というご質問を頂きますが、重要な契約書は実印を、ライトな文書に関しては契約印や社判を押されると思いますが、それと同じイメージを持っていただければと思います。政府の見解としても、文書の重要性に応じて適切なサービスを選択することが適当だと言っています。不動産では、賃貸契約等ですと事業者署名型(立会人型)が使われることが多く、売買の場合のように、これまでも印鑑証明書を取り実印を使っての契約に使用するようであれば当事者署名型(当事者型)を検討されるケースが多い」と話しました。

「デジタル社会形成関係法律整備法で、不動産取引の重要事項説明書・契約時書面の電子化が解禁されると、電子契約導入に向けた法的ハードルは解消され、今後利用は増えてくるでしょう」

GMOサインには実印タイプと契約印タイプがある

GMOサインには実印タイプと契約印タイプがある

不動産業界で既に利用されているシーンとしては、以下のようなものがあるといいます。

■不動産管理

(対借主)

・賃貸物件の申し込み

・個人情報に関する覚書

・更新に関する覚書

・解約に関する覚書

・駐車場利用契約

(対貸主)

・物件管理に関する業務受託契約

・費用改定等に関する覚書

(対協力会社)

・業務委託契約

・原状回復の請負契約

・修繕工事に関する受発注

■家賃保証

・保証サービス申込書

・保証契約

・保証委託契約

■リフォーム

・リフォーム工事に関する請負契約

・修繕工事に関する受発注

■倉庫・トランクルーム

・サービス申込書

・寄託契約

※当日のスライドを元に作成

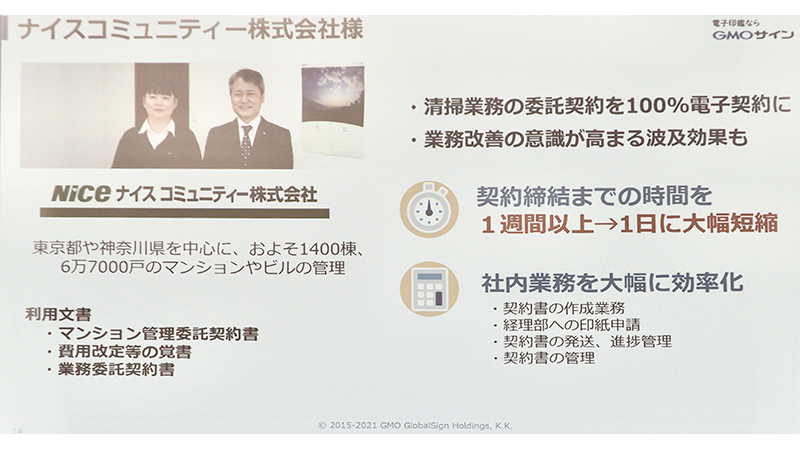

清掃業務の委託契約を100%電子契約にして工数大幅削減

牛島氏は、同社のサービスにおけるケーススタディとして、マンションやビルの管理を行うナイスコミュニティー株式会社を紹介。同社はマンション管理委託契約書や費用改定等の覚書、業務委託契約書など、清掃業務に関わる委託契約部分を100%電子契約に変えました。その結果、1週間以上かかっていた契約締結までの時間が1日に短縮されたそうです。

ナイスコミュニティー株式会社は電子契約で契約締結までの時間を大幅短縮

ナイスコミュニティー株式会社は電子契約で契約締結までの時間を大幅短縮

また、賃貸保証サービスの日本セーフティー株式会社は、電子化により遠方の顧客も即座に対応でき、契約締結までの時間が従来1カ月かかっていたものが10分に大幅短縮されました。賃貸保証サービスは、貸主と借主との3者間契約となり、書類のやりとりには時間がかかるものでしたが、電子化により大幅な短縮ができた好例といえそうです。

「メリットの多い電子契約ですが、導入前は懸念点が大きく3つあると思います。1つめは契約相手への説明です。ご高齢の方もいるため、電子契約に対応できるか不安という声です。こちらは簡単に操作できるアプリや、操作ガイド、それから無料の電話サポートで解決するようにしています。2つめはメール認証や送信への不安です。契約相手のメールアドレスまで取得できていないケースや、メール認証だけでは本人確認として不安という場合に備えて、弊社のサービスではSMS送信機能(ショートメッセージ)があるほか、画像添付機能もありたとえば本人確認書類を添付してもらうといったことが可能です」

2つめの画像添付機能では、修繕工事等の契約時、修繕の証跡を残すために利用しているケースもあると話します。

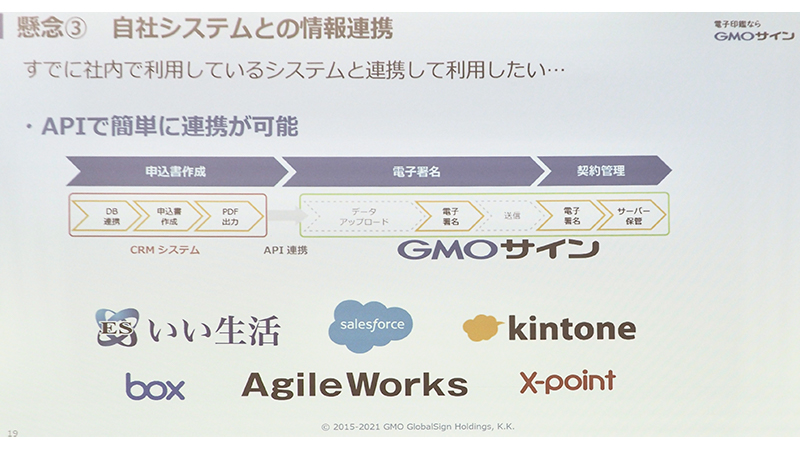

「3つ目はすでに導入済みの自社システムとの連携ですが、こちらはAPI連携で可能です」

APIで自社システムをGMOサインへ飛ばし、署名・契約管理を行う

APIで自社システムをGMOサインへ飛ばし、署名・契約管理を行う

契約管理のその先をビジネスへどう活かすか?

続いて弁護士ドットコム株式会社は「電子契約の本格導入期のリアルと、不動産会社における具体的DX戦略」と題し、同社取締役クラウドサイン事業部長の橘大地氏(以下、橘氏)が登壇しました。

弁護士ドットコム株式会社 取締役 クラウドサイン事業部長 橘大地氏

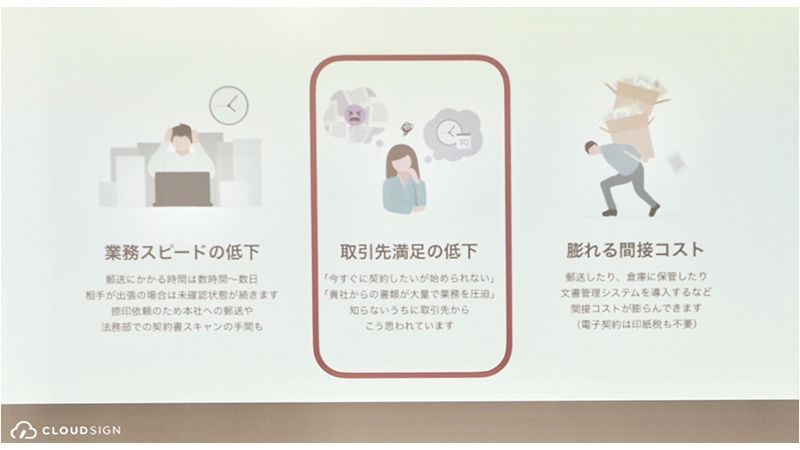

橘氏は電子契約によって「コスト削減や生産性向上が目立って言われることが多いのですが、実はユーザーが求めていることであり、取引先満足度を高める上で企業は導入をしていかなくてはいけない」と説明。同氏自身も財布は持たずスマートフォンのみを持ち歩き決済をしており、「電子決済ができない飲食店や店舗は避ける」と話し、同じように「電子契約ができない不動産屋さん」は満足度を下げ、ユーザーの選択から外れていくと話します。

電子契約は顧客満足度を向上させるため

電子契約は顧客満足度を向上させるため

その上で、大切なのは「電子契約」によって得られた情報をどのようにビジネスに活かしていくかであることを強調。「情報を活用することで、たとえば顧客の日々の動きや来店の男女比、時間帯別などさまざまな分析ができ、それを改善に活かすことができる。PDCAを回していくことができる」と話します。

同氏は顧客管理ソリューションのセールスフォース・ドットコムの営業スタイルであるThe Model(同スタイルは、福田康隆氏の著書『THE MODEL』に詳しい)を例にとり、いかに集客から成約までのファネルそれぞれのポイントでコンバージョンをあげていくかが重要であるかを説明し、鍵はデータ分析にあると説きました。

「電子契約を通じてお客様の情報がデジタルデータ化され、その分析をしていくことでリアルな店舗にも変化が起きる。電子契約を通じて得たデータをどのように使いこなすかが重要です」

法整備によって解禁されていく電子契約、それをどのように自社に導入し、どのようにそれを勝つためのツールとして使いこなすか。不動産業者の力が問われそうです。