オンライン内見は申込のキャンセル予防に効果的!ハウスコムの成功事例を大公開!

- 追客で「オンライン内見できますよ」とメールすると来店へつなげやすい

- オンライン内見は早期契約のキャンセル予防に効果的

- 1店舗1か月30件の実績がオンライン内見を定着させるためのポイント

はじめに

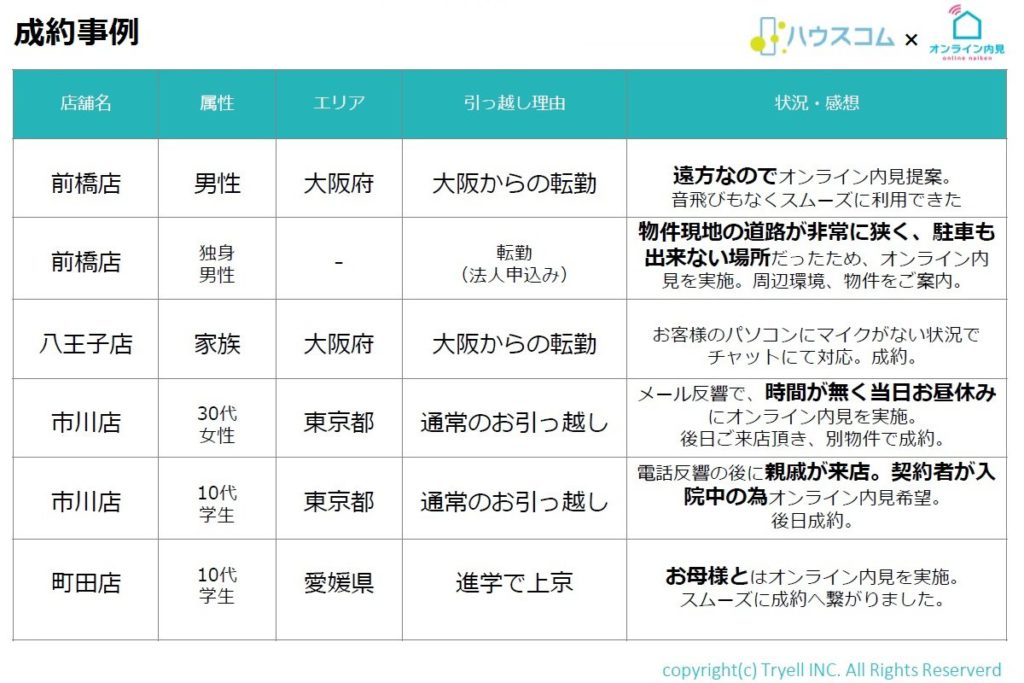

『mybox』を提供するハウスコム株式会社が、株式会社Tryell(トライエル)の『オンライン内見』をカスタマイズ導入していることは、あまり知られていません。本記事では、従来の不動産仲介業から脱皮を図り、”賃貸サービス業”へのドメイン変更を掲げているハウスコムが、付加価値の高い賃貸サービスの1つとして導入した『オンライン内見』の成功事例を取り上げます。

話を聞いたのは、ハウスコムのサービス・イノベーション室室長、安達文昭氏です。不動産業界において、不動産テックへの取り組みが精力的な同社ですが、その、かじ取り役を任されているのが安達氏です。安達氏には今回、『オンライン内見』成功事例を具体的に紹介してもらいました。ぜひ、参考にしてください。

【成功事例1】追客の切り札。来店につながる『オンライン内見』

Q:聞くところによると、御社はIT重説の社会実験がはじまる以前から、オンライン内見を導入・実施されていたそうですね。当時は、不動産業界のなかで、いまほど認知度が高くないサービスだったかと思います。どのような目的で導入されたのでしょうか?

「来店してもらうためのツールとして『オンライン内見』を導入しました。その効果を不動産会社が得るためには、ポイントをおさえて、タイミングよく使うことが重要です」

Q:タイミングとは?

「はじめての問い合わせから成約までのリードタイムがあったとして、店舗スタッフは、いつ『オンライン内見』をお客様に提案するとよいか、です」

Q:どんなタイミングが来店誘導に効果的だったのでしょう?

「追客の連絡をする、というタイミングです」

Q:具体的にいうと?

「チャットやメール、電話などで物件について問い合わせをしてきたお客様がいたとします。このとき、素早く店舗スタッフが返事をしても、お客様からリアクションをもらえない場合があります」

Q:頻繁にあることですか?

「ええ。決して少なくありません。同業者なら、誰しも身に覚えがあるはずです」

Q:一般的で、よくあることなんですね?

「そうです」

Q:お客さんからのリアクションがないのは、ほかの不動産会社で成約したから?

「正直なところ、理由を特定するのは難しいと思っています。ただ、1つ、確実にいえるのは、リアクションがないお客様であっても、お部屋探しは続けている場合が多いということです。こうしたお客様に『オンライン内見』のご提案をします」

Q:提案すると、どうなりますか?

「これが、不思議なもので、「じゃあ、せっかくなので店舗に行きますよ」という話の流れになることが多いのです」

Q:一例を教えてください。たとえば、店舗スタッフは何といって、お客さんに提案するのでしょう?

「「この物件ならオンライン内見もできますよ」「無料ですよ」ということを伝えます。営業トークっぽい感じで構いません」

Q:お客さんの反応は?

「1,2回の会話のキャッチボールが続き、「じゃあ、せっかくなので店舗に行きますよ」という反応になります」

Q:「オンライン内見だけをさせてください」というリアクションはない?

「当然ありますが、ハウスコムの運用実績から見えてきたのは、来店につながるケースが非常に多い事実でした。現在では、お客様に来店してもらうための切り札として、店舗スタッフからの返信メールに一言、この物件ならオンライン内見できますよ、という文言をいれるような運用もしています」

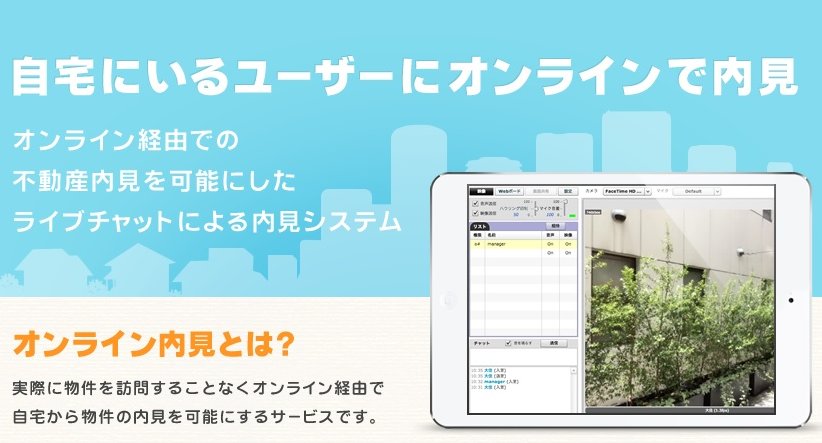

『オンライン内見』の仕組みとは

画像出典元:トライエルのサービスサイト『オンライン内見』

Q:店舗スタッフからの提案は、「”この物件なら”オンライン内見もできますよ」ということでしたが、御社のすべての物件が『オンライン内見』に対応しているわけではないということですか?

「そうです。ハウスコムには約60万物件の掲載があるんですが、「全物件、オンライン内見ができますよ」としたら、店舗がパンクしてしまうことを考えました」

Q:『オンライン内見』の仕組みを教えてください。

「ライブ中継による音声と映像のリアルタイム配信です。店舗スタッフが物件に行き、そこでスマホのカメラを使ってライブ配信します。ライブ配信された映像をお客様は、好きな場所(たとえば自宅)で受信するものです。受信には、お客様のスマホ、タブレット、パソコンなどの端末が使えます。インターネット経由でのコミュニケーションはインタラクションで、お客様は、現在の部屋の状況や建物の状態をライブ中継で見られる仕組みです」

Q:『オンライン内見』は音声会話ができますか?

「できます。文字でのチャットもOKです」

Q:お客さんから、「お風呂を見せてください」といわれたら?

「店舗スタッフは浴室へ移動し、お風呂場を動画撮影します」

Q:「駐輪場やポストを見せてください」といわれたら?

「ちゃんと紹介します。「周辺環境はどうですか?」と聞かれれば、当社のスタッフが建物の外にまわり、スマホのレンズを外へ向けながら、「夕方はこうで夜になるとこうで朝がたの交通量はこのくらいで」などを説明するわけです」

Q:お客さんの代わりに店舗スタッフが内見をするようなイメージですかね?

「その様子をインターネット経由でライブ中継するものです」

Q:ライブ中継ということは、店舗スタッフが現地にいなければならない?

「そうなんです。たとえば、ハウスコムのサイト上に”予約する”というボタンを設置し、全物件を『オンライン内見』できるようにすると、その予約が重なり、時間帯によっては店舗からスタッフがいなくなってしまう危険性がでてきます」

Q:「店舗がパンクしてしまうことを考えました」とは、そのことですか?

「はい。「繁忙期に店舗から人がいなくなったら接客ができなくなる。それはヤバい」と、全物件への対応を踏みとどまりました(笑)」

Q:『オンライン内見』の予約をしたいお客さんは、現状、どうしたらよいのですか?

「店舗スタッフとコミュニケーションをとって、”オンライン内見をする日”を予約してもらうことになります。お客様の予約手段は、電話、メール、チャットなどさまざまです」

Q:オンライン内見は”お客さんに来店してもらうためのツール”として使えた?

「使えましたね。いまは違う使いかたがメインになっていますが、『オンライン内見』を利用し、成約に至ったお客様の『オンライン内見』への印象は、性別や年齢を問わず好意的です」

Q:違う使いかたとはなんですか?

「申込のキャンセル予防です。当初、まったく予想していなかった使いかたですが、いまでは繁忙期の心強い味方です」

【成功事例2】『オンライン内見』を来店客に使う

「『オンライン内見』をテスト運用していたときの話です。全店舗展開する前に、厳選した40店舗にだけ導入して問題点や成功事例を洗い出していました。そのとき、埼玉県にある久喜店の店長が、来店客に『オンライン内見』を提案し、効果的な使いかたをしていたんです」

Q:来店誘導とは違う使いかたをしていたと?

「そうです。いまも、『オンライン内見』に来店誘導の効果はありますが、現在のハウスコムがメイン用途として全店に共有している使いかたは、契約申込のキャンセル予防です」

Q:来店のためのツール、ではなく”キャンセル予防”がメイン用途なのですか?

「はい。特定の状況で『オンライン内見』を使うことで、結果的に成約率をあげることも確認できました」

Q:どんな状況ですか?

「ポイントは2つです。

- 契約者と決裁者(保証人)が一緒に来店しない

- 契約者は、保証人(親御さん)などへの承諾が必要

この状況は、進学や就職によって一人暮らしをはじめる、学生さんの引っ越しに多いものです」

Q:お客さんへ『オンライン内見』を提案するタイミングは?

「提案するタイミングは重要ではなく、使うタイミングが重要です」

Q:どんなタイミングで使うのですか?

「繁忙期に多く、当社で、もっとも『オンライン内見』が活躍している状況を例に挙げます。お客様は学生さんです。学生さんは、引っ越しをする当人で、部屋を探しに来店します。このとき、スタッフと相談して部屋を探すか、希望の部屋を見たいという動機で来店するかは、問いません。店舗のカウンターでスタッフと学生さんが向かいあっている状況です。スタッフが予算や希望条件を聞き、いくつかの部屋を紹介します。「実際に見たい」という話になったら、その物件を内見するために、学生さんと物件へ出かけます」

「建物に着くと、「外観がきれいですね」「自転車置き場はここですか」となり、部屋に入ると、「エアコンがついてますね」「キッチンのガスコンロは2口あるんですね」「トイレとお風呂が別だ」など、学生さんから好印象です。学生さんは、この部屋に決めたい。ところが、自分一人では決められません。決裁者の承諾が必要です」

「建物に着くと、「外観がきれいですね」「自転車置き場はここですか」となり、部屋に入ると、「エアコンがついてますね」「キッチンのガスコンロは2口あるんですね」「トイレとお風呂が別だ」など、学生さんから好印象です。学生さんは、この部屋に決めたい。ところが、自分一人では決められません。決裁者の承諾が必要です」

Q:この場合の決裁者とは、学生さんの両親などですよね?

「ええ。学生さんの部屋探しでは多くの場合、決裁者である、親御さんの承諾が必要です。すぐに承諾を得られないことに困る学生さんへ、スタッフがこう切り出します」

そういえば、ご両親は家にいるって、さっき店舗で話してくれましたよね。

Q:いる、となったら?

「『オンライン内見』の出番です。内見をしている部屋から、スタッフが持つスマホと、親御さんが持つスマホ、タブレット、PCなどを『オンライン内見』でつなぎます」

Q:どうやって?

「簡単ですよ。メールなどで送られてきたURLをクリック/タップするだけです。URLの受信は、スタッフがメールで親御さんのメールアドレスへ送ってもよいですし、スタッフ→学生さん→親御さんというように、学生さん経由で伝えるやりかたもあります」

Q:届いたURLを親がクリックしたら?

「スタッフのスマホと親御さんのスマホなどが『オンライン内見』でつながります。つながったら、スタッフは、自分のスマホを学生さんに渡します。ここがポイントです。学生さんと親御さんで、直接、コミュニケーションしてらもらいます」

Q:気に入った部屋を借りたい学生が、自分の親を説得するわけですか?

「その通りです。「いま、部屋を見に来ていて、え? 昨日の夜に、「明日、ハウスコムって不動産会社に行く」って、いったよ! でね、気に入った部屋が見つかったんだけど、早く申込をしないと、ほかのお客さんから申込が入っちゃうかもしれないし、この部屋に決めたいんだけど」のような説得がはじまります」

Q:親のリアクションは?

「「お風呂場を見せて。おトイレは?」と、親御さんなりに気になる点があるので、自分の子供に向かっていくつか質問します」

Q:このとき、スタッフはどうしているのですか?

「見守るのみですね(笑)。親子には納得いくまで、やり取りをしてもらいます。5分もしないうちに、「冷蔵庫はどうするのよ?」「俺の部屋で使ってるやつを持ってくから大丈夫だって」のような、引っ越し後の生活をイメージした会話に変わります。こうなると、「自分の子供がここまでいってるんだから、信用してやろう」というのが親心です。子供のほうから、「じゃあ、申し込むからね」と念押しがあり、親御さんからは、「あんたがいいなら、いいよ」のような承諾が得られます」

Q:親から承諾を得るために『オンライン内見』を使うわけですか?

「そこが狙いです。親御さんから承諾をもらうことができれば、内見から戻ってきたとき、学生さんは店舗で本申込ができます。これが、早期申込のキャンセル予防に、とても効果的でした」

Q:『オンライン内見』を活用する以前のことを教えてください。

「以前は、内見を済ませた学生さんと一緒に店舗に戻ってきたら、当日に内見した物件資料のコピーを渡し、家に持ち帰ってもらっていました。家に戻ったら、資料を見せながら、学生さんは親と話をするわけです。親御さんからOKをもらえれば、学生さんに再度、来店してもらい本申込という流れです」

Q:それがすべて不要になった?

「それだけではありません。本申込をせずに資料を持って家に帰った場合、「考えた挙句に気が変わって」というキャンセルもありますし、部屋の様子をまったく知らない親御さんが不信感を募らせて、「そこは止めておけ」とキャンセルされる場合も。一度キャンセルした不動産会社を訪ねにくい、というのが学生さんの心理です。そうなれば、学生さんは違う不動産会社へ行くでしょう」

Q:契約者の納得度が高いことで目移りを防ぎ、決裁者の信頼も得られるため、キャンセルされにくいと?

「そうなることを見通して、久喜店の店長は『オンライン内見』を使ったわけではなかったんですが、効果は成約率に現れました」

Q:『オンライン内見を』使いたいときに親が家を空け、外出していたら?

「問題になりません。スマホを持っている親御さんなら、外出先であっても少し時間を作って対応してくれるものです。自分の子供が部屋を探していることは親御さんも知っているし、のんびり部屋探しをしている時間が、自分の子供にないことも理解しているので」

Q:利用したお客さんの反応は?

「満足度は高いです。「利用中に雑音が入ったが、イヤホンをご提案して実施したところご満足いただき、お申し込みに至った」事例や、「こんなキレイに映るのか」と感動された年配のお客様などもいました」

Q:成功事例を集計し、検証することで浮かび上がる傾向などがあれば教えてください。

「『オンライン内見』の運用を軌道にのせるためのポイントが見えてきました。トライエルの野田社長が、当社の運用実績を検証したことで明らかになったポイントです。詳しい話を聞きたいのであれば、野田社長を紹介しますよ。いかがですか?」

――ありがとうございます。ぜひ、よろしくお願いします。

到達すべき水準は、1か月に30件

Q:野田さん、今日はお時間をいただき、ありがとうございます。ハウスコムの安達さんから『オンライン内見』の成功事例を聞きました。同社の利用実績から『オンライン内見』を来店誘導や成約率のアップなどの成果に、つなげるためのポイントが見えてきたそうですね。一体、どんなポイントなのかを教えてください。

「わかりました。成果を出すためのポイントは、ひと月に30件という実施件数にあります。これは、成果が出ている店舗と出ていない店舗の傾向を探ったことで明らかになりました」

Q:実施件数とは?

「ひと月に、1店舗が『オンライン内見』を実施する回数です」

Q:1店舗の合計ということですか? 1名あたりではなく?

「はい。店長を含めたスタッフ全員の合計です」

Q:成果が出ている店舗と、出ていない店舗の傾向とは?

「成果が出ている(実施件数が30以上の)店舗は、問い合わせ率が平均して3%台を示します。これに対し、成果が出ない店舗は10から9%前後という問い合わせ率をなかなか突破できない傾向にありました」

Q:問い合わせ率とは?

「ひと月に、店舗スタッフが”サポートデスクに問い合わせた率”です。トライエルは、ハウスコム様用に『オンライン内見』の使いかた相談窓口を設けました。用意したのは、電話で相談できるフリーダイヤルの番号で、トライエルの社員につながります。これがサポートデスクです」

Q:店舗は成果を出したいわけですよね。『オンライン内見』を使って来店誘導したり成約率を高めたりしたいと。でも、それができない。なぜでしょうか?

「結局、”慣れ”だったんです。『オンライン内見』の操作に慣れることで、使いかたに自分が困ったり、お客様から質問されて回答に困ったりすることがなくなります」

Q:自分が困りたくない→そういう機会を減らしたい→不慣れなサービスやプロダクトを使いたくない?

「そうなんです。その気持ちが『オンライン内見』を使うことを阻みます。たとえば、「お客様が招待メールを受信できない」「使いかたのわからないお客様に自分が指示する」となったとき、操作に自分が不慣れだと、すぐに回答できない。その状態は、スタッフにとって不安が残る状態です。わからないときはサポートデスクに電話で聞かなければいけません。自分の接客ペースが乱れます。「だったら、これまでのやりかたでやろう」という気持ちになりやすいわけです」

Q:『オンライン内見』を使わない、従来の接客スタイルに留まってしまうと?

「そうした傾向をデータは示しました」

Q:”慣れる”と変わるのですか?

「変わります。操作に自分が慣れると、すぐに回答できます。その状態は、スタッフにとって安心なんです。自信を持って『オンライン内見』を使えるし、効果的な状況も、提案のタイミングも心得ています。サポートデスクに電話で困りごとを相談する機会が、ほとんどなくなるわけです。お客様がよい反応を示すことを実体験として知っているので、「こういうときに、また使う」と、スタッフも積極的に使おうとしてくれます」

Q:その姿勢が、実施件数の数を増やすわけですか?

「ええ。好循環ですよね。こうした検証結果から、いまもトライエルは大きなテーマの1つとして、”30件の壁”を掲げています。『オンライン内見』で効率よく成果を出すためには、成果を出している店舗を真似るのが近道です。つまり、ひと月に30件の実施件数を目指す、ということなのです」

※本記事のカバーストーリーも、あわせてご覧ください。→ハウスコム×トライエル誕生秘話。オンライン内見で成約率を高めるまで

まとめ

- ハウスコムはトライエルの『オンライン内見』を使い、来店誘導や成約率アップに成功している

- 来店誘導に使いたいときは、追客のタイミングで「この物件なら『オンライン内見』できますよ」という内容をメールなどで伝える

- 成約率を高めるツールとして使うには、”効果を発揮しやすい条件”に合致した状況で使うことが大事

- その状況の1つをハウスコムの成功事例から特定すると、次のような2点が挙げられる

1、契約者と決裁者(保証人)が一緒に来店していない

2、契約者は、保証人(親御さん)などへの承諾が必要

- この状況は、進学や就職によって一人暮らしをはじめる、学生さんの引っ越しに多く見られる

- 『オンライン内見』の効果を得るためには、店舗スタッフの”慣れ”が重要

- そのためには、1店舗1か月30件の実施件数が目安になる