おもちゃのブロックで間取りがCGに!開発者に聞いた「GRID VRICK」導入がもたらす効果とは

- 家を建てるときの負を解消するために作られたのがGRID VRICK

- GRID VRICKを使えば、家族全員で家について話し合う機会を提供することができる

- GRID VRICKの特徴は、テクノロジーを知らない人でも初見で使えること

- スマホ等で手軽に使えるように、現在開発を進めている

不動産テック、VR、テクノロジーといった言葉は、「小難しく、自分とは関係のないもの」というイメージを持っている人はまだまだ多いのではないでしょうか?

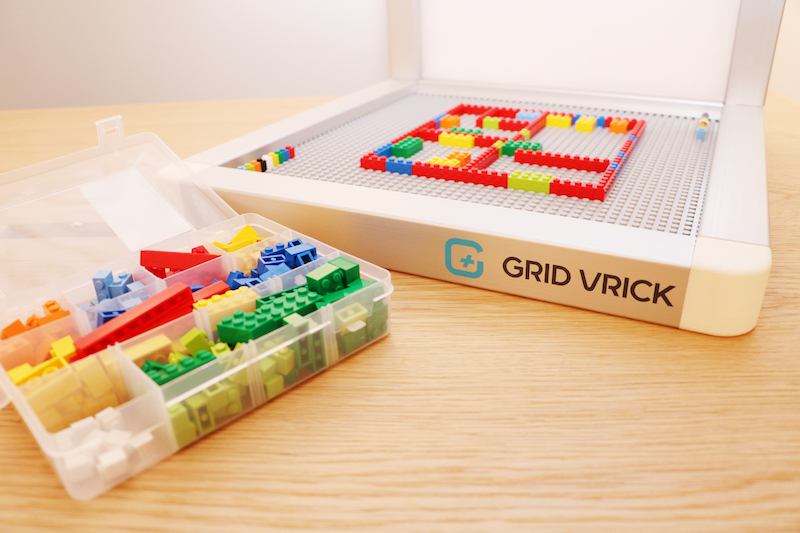

そんなイメージを覆す「GRID VRICK(グリッド・ブリック)」という製品があります。これを使えば、ブロックを動かすだけで、家の間取りを作り、VRで作られた部屋の様子を体験することができます。

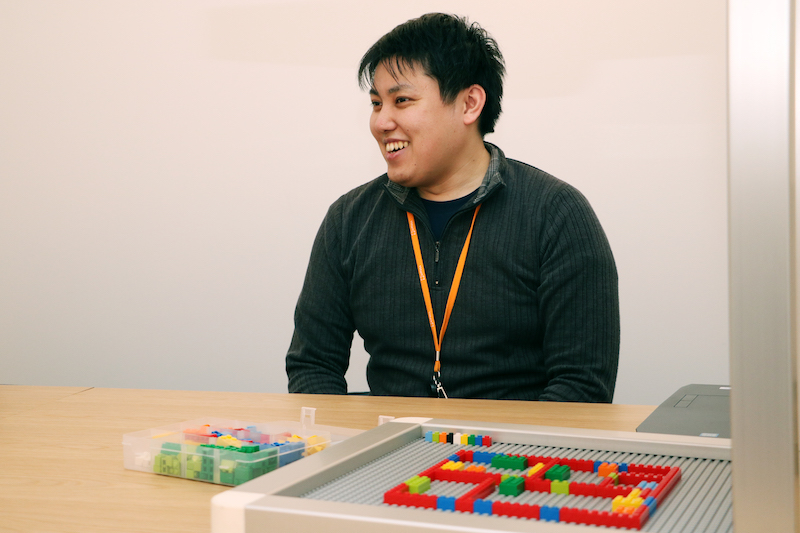

2016年の4月4日に発売が開始されてから、約2年。「GRID VRICK」は家づくりにどのような効果をもたらしてきたのでしょうか。開発に携わった株式会社LIFULL(ライフル)のエンジニア上野哲史(うえの さとし)さんに伺いました。

家を建てるときの負を解消したい ― そんな想いから生まれたのが「GRID VRICK」

Q:GRID VRICKを開発しようと思った最初のきっかけを教えてください。

家を建てるには、ものすごくたくさんの手続きや工程があります。不動産会社や建築会社の方は「理想の家を建てたい」というお客様の思いに応えるために、そうした細かい手続きや行程の話をいろいろな写真や書類を用意したりして、丁寧に説明していきます。それには、膨大な時間と労力が求められますよね。

一方でお客様によっては自分の「理想の家」を言葉にして説明するのが苦手な人もいます。建てる側の解釈の仕方も人それぞれ。結果的になかなか話し合いが進まなかったり、イメージした理想の家とは少し違ったりすることもあったり。

こうした問題を少しでもなくしていくために、解釈の齟齬や、伝える難しさを解決したいという想いが、開発のきっかけです。

Q:実際に、GRID VRICKによってどのように解決できるのでしょうか?

GRID VRICKのメリットは、大きく2つあります。1つはお客様がそれぞれが思い描く理想の家のイメージをより具体的に説明できるようになること。もう1つは、家を建てる側の人が提案したCGパース*のイメージと違っていたところを、その場で直接ブロックを使って修正することで、お互いのイメージの齟齬をなくしていくことができるようになることです。

従来型の手法でCGパースを作成するのには1~2週間くらいかかり、さらに一度作ったものを修正して次にお客様に見ていただくまでには、また同じくらいの時間がかかってしまいます。GRID VRICKを使えば、「ここをもうちょっとこうしたいです」といったお客様の細かい要望を、ブロックをいじるだけで気軽に変更できます。

こうして、お互いのイメージを手軽にすり合わせできるようにすることで、事業者側の工数やコストを削減すると同時に、お客様の理想の家に近づけることができるようになりました。

*CGパースとは、Computer Graphic Perspective (コンピュータ・グラフィック・パースペクティブ、コンピューター映像による透視図法)の略。平面の設計図だけでは想像することのできないイメージ図を、誰にでもわかるように三次元的に再現したものを指します。

Q:なぜ、おもちゃのブロックという素材を選んだのでしょうか?

課題を解決するだけではなく、多くの人に家づくりの楽しさを体験してもらえるように、慣れ親しんでいるものを探していました。

当初は、「パソコンの画面上に描く」とか「パソコンで操作する」という案もありましたが、パソコンだと人によっては難しく感じてしまう。誰もが簡単に、面白さや親しみを持って操作できるものと考えていったら、ブロックにたどり着きました。

Q:おもちゃのブロックだと、子どもも楽しめますね。

展示場やイベントで展示すると、大人よりも先にお子さんが「なになにー!」と、真っ先に駆け寄ってきてくれます。一度、お子さんが3時間以上GRID VRICKから離れてくれなくて、親御さんが困る、なんてこともありました(笑)でも、結果的に親御さんも巻き込んで家族会議がその場ではじまったり。

「ここは、お兄ちゃんの部屋。私の部屋はどこ?ないの?」

「そこはこうじゃないよ」と。

家族が集まって家の話をしてくれる光景を見ると、ブロックを採用してよかったなと思いますね。

GRID VRICKを使えば、家族全員で家について話し合う機会を提供することができる

Q:どのような現場で導入されているのでしょうか?

まずはリフォーム会社や住宅展示場のイベントでスポット的に活用していただいています。

Q:実際に活用してみた方からはどういう声がありましたか?

前にGRID VRICKを使っていただいているリフォーム会社に技術サポートで行ったときの話です。営業担当の方がリフォームを検討しているお客様に、その場でリフォーム前とリフォーム後の間取りをGRID VRICKを使ってお見せしている最中でした。せっかくなので、その打ち合わせに同席させていただいたのですが。

お客様は今住んでいる家の間取りが実際に変わるところが見えるから、「そういう感じになるのね。いいね!」と、とても前向きにお話が進んでいましたね。後でリフォーム会社の営業担当の方からも「説明がしやすいし、お客様とイメージを共有できるのが助かります」と好評でした。

目指すのは、テクノロジーの力で、テクノロジーを知らない人にも使えるようにすること

Q:GRID VRICKは、テクノロジーへの苦手意識がある人も触りたくなるものだと思うのですが、そこは意識して作られたのでしょうか?

そうですね、特に不動産業界ではテクノロジーを使いこなしている人と苦手意識のある人の二極化を感じています。まだまだ多くの不動産会社ではFAXや紙媒体をメインとして使っていますし、そういう現状を見るとテクノロジーが浸透しにくい業界なのかなとは思います。

私は、”テクノロジーが進歩していくからこそ、テクノロジーを感じずに使える”ことを目指していきたいなと思っています。GRID VRICKは、ブロックを使えばパソコン操作ができなくても家づくりのシミュレーションができる、そこに大きなメリットがあると考えているんです。

Q:「テクノロジーは小難しいもので、自分とは関係ない」というイメージを持っている人に、どうしたらテクノロジーの魅力を知ってもらえるんでしょうか?

そうですね。最近、VRなどで内見するサービスもありますが、体験してもらわないとわからないところがある。同じようにGRID VRICKも、まず体験してもらうこと。そのためには体験できる場所を作っていくことが大切だと思います。

そこでメリットを感じてもらい、導入を検討する段階になると、今度は採算性が課題になってくるので、そこをどう改善するかが今後の大きな課題ですね。

Q:開発担当者として、”テクノロジーを感じずに使ってもらう”製品を開発するには、どのような視点が必要なのでしょうか?

正直、私も日々模索しているのですが、普段、何気なく使っているものを”どうにか応用できないだろうか?”という視点は大切にしています。

たとえば、紙とペンを、スマホとタッチペンにして、それでメモするとデータが保存されて蓄積されるとか。”今まで使っていたものと同じような感覚”でできること。その結果、作業が減ったり、できることが増えたりすることを念頭においています。

まだまだ進化するGRID VRICKの未来像とは

Q:現状の課題を教えてください。

隙間の自動調整機能は付いているのですが、ブロック単位なので30センチ以下の細かい調整がきかないところですね。「できればもうちょっとここ寄せられたらいいんだけど…。」という話は導入検討時に必ず出ます。

実際にパソコンの操作を加えればできるのですが、そうすると「初見で誰にでも楽しめる」というコンセプトから離れてしまうので、難しいですね。

そのほかには、家具のモデル数をもっと増やして欲しいという要望はいただいているのですが、モデルの追加には実は結構な金額が発生するんですね。コスト面でそれなりにお金がかかる、ということを納得してもらうには、説明するだけでなく、まだまだ時間が必要かなと思っています。

Q:最後に、上野さんの考えるGRID VRICK開発の先にある未来像を教えてください。

すべてをお話しすることはできませんが、プランはいろいろとあります(笑)

少しだけお話すると、今は使うためには大きな機材が必要なので、もっと手軽にできる形にはしていきたいと思っています。たとえば、IoTのテクノロジーと連動させて、スマホを通して実際に間取りが見えるようにするとか、普通のパソコンでどこにでも展示できる形にするとか。ブロックじゃないものを使うことも視野に入れています。