資産運用には「自分のライフステージにあう金融商品は何か」という視点が欠かせない

- 400万人以上のユーザー数を誇る、国内最大級の金融経済オンラインメディア『ZUU online』の運営元である、株式会社ZUUの取締役・一村明博氏をインタビューした記事です。

- 一村氏は一般社団法人不動産テック協会の理事でもあり、理事として不動産テック協会に参画する背景を明らかにしました。

- 不動産テック協会の理事を特集した4回目の記事。

はじめに

はじめに

一般社団法人不動産テック協会を知るための特集の4回目です。3回目となる前回では、”不動産テック×フィンテック”というキーワードを取り上げました。前回のインタビューで話を聞いたのは、フィンテック協会の事務局長や、不動産テック協会の理事を務める、落合孝文氏(画像上)。落合氏には、フィンテック協会の具体的な取り組み内容を紹介してもらいました。

今回も”不動産テック×フィンテック”をキーワードに、不動産テック協会の理事を取り上げます。話を聞いた相手は一村明博氏です。

一村氏は、株式会社ZUUの取締役を務めるだけでなく、不動産テック協会の理事も歴任しています。不動産テック協会のなかでは、落合氏とともにフィンテック領域に精通し、”不動産テック×フィンテック”を語る存在として申し分ありません。

一村氏は、株式会社ZUUの取締役を務めるだけでなく、不動産テック協会の理事も歴任しています。不動産テック協会のなかでは、落合氏とともにフィンテック領域に精通し、”不動産テック×フィンテック”を語る存在として申し分ありません。

さらに、一村氏は【ファイナンス×テクノロジー=フィンテック】の歴史を熟知した人物です。フィンテックとは、金融業界に起きたX-Techであり、X-Techとは、“既存産業がIT化されることによって再発展すること”です。金融業界でX-Techを経験した一村氏は、不動産業界に訪れるであろうX-Techという変化を“経験談”のごとく語れる人物である、ともいえます。

本記事では、一村氏のバックボーンを紹介しながら、一村氏が理事として不動産テック協会に参画する背景やZUUというベンチャー企業の強み、ZUUが金融業界の活性化に成功した事例の仕組みなども明らかにしていきます。※以下、敬称省略。

一村明博とは

Q:まずは、自己紹介からお願いできますか。

「わかりました。キャリアのスタートは大和証券です。新卒で入社しました。任されていたのは、富裕層向けの個人セールスで、いわゆる対面営業です。この分野で入社3年目くらいに、私は全支店でトップの成績を残しました。1993年から2001年くらいまでの8年間の話です」

Q:ZUUの設立は2013年ですから、この時点では存在していないベンチャーです。2001年からは、どうされたのでしょうか。

「松井証券へ転職しました。松井証券は、営業部門を持たず、金融業界において、インターネットの可能性にいち早く着目した企業です。大和証券から移ってきた私は、培ってきた営業ノウハウをネット証券へ転換させるべく、200人規模のコールセンターの責任者などを務めていました。2014年くらいまでの約14年間です。このあと、私はZUUに参画し、現在に至ります」

Q:大和証券でのキャリアは順調であるように感じますが、松井証券に転職された理由を教えてください。

「そうですね……。振り返ると、興味本位が動機でした。きっかけは”松井証券の松井道夫社長にほれた”ということかもしれません」

松井道夫氏との出会い

「90年代後半の話です。そのころの松井社長は、「営業なんていらない」というメッセージを発信されていました。“いらない”仕事で実績を築いていた私にとって、松井社長のメッセージは違和感をともなうものです。「おもしろい発言をされる人だな」と感じていて、「もっと話を聞いてみたい」、そう思ったんですね。それで、私は松井社長のもとを訪ねます」

Q:松井社長から、どんな話を聞いたのですか。

「“通り一遍の情報提供しかできない、(当時のほとんどの)営業マンが非効率で無用だ”という趣旨であり、“コンサルティングをともなう営業マンは必要である”という話です。おっしゃる通りだなと。以来、「この人が経営している会社を間近で見たい」という気持ちが日増しに強くなります。おそらく、松井社長のビジネスパーソンとしての魅力に、私はみせられたのでしょうね」

Q:営業マンを介さないネット証券では、対面営業を得意としていた一村さんの強み・本領を発揮できないようにも感じます。ネット証券の世界へ足を踏み入れることに迷いや不安は、なかったのでしょうか。

「ありませんでしたね。ただし、懐疑的な気持ちはありました。当時は、株取引のほぼ100%が、証券営業マンを通じて行われていました。投資家が株の売買を証券会社の営業マンに注文していた時代です。人の手を介さないネット証券は、業界関係者から見向きもされません。大和証券で働いていたときから、周囲の仲間と同じように私も、「ネットで株は、買わないよね」そう感じていたのです。その考えのまま、私は松井証券への転職を決めたのですが、一瞬でその考えを覆されます。それは、松井証券に出社した、転職初日の出来事です」

自分の10倍近い注文件数に仰天

画像出典元:松井証券ホームページ

「個人の株取引のほとんどが、当時の私のような証券営業マンを通じて注文されていたのは、2000年ころまでです。注文の数としては、営業マン1人当たり、1日に10から20件が一般的な件数でしょう。この件数は、成績のよい営業マンなら30件くらいになります。そんななかで、当時の私がお客様より頂戴していた注文件数は、1日に30件を超えることも。手前みそですが、自分の営業力に、それなりの自信がありました。ところが、転職初日に松井証券で見たものは、100件、200件の売買注文を1人のお客様が”自分で”発注している様子です」

Q:それを可能にしていたのがネット証券だった、ということでしょうか。

「その通りです。“ネットで株は、買わないよね”という私の認識は完全に誤っていました。お客様はネットで株を買うし、インターネットが処理できる株取引の件数は、対面証券と比べて桁違いに多い。この現実を目の当たりにした私は仰天します。大和証券を退社した翌日に、私は松井証券で働きはじめたわけですが、この日を境にネット証券への懐疑的な気持ちは消え去りました。自分の転職を「間違っていなかった」と確信できた出来事の1つです。新しい時代の流れを自分の手でつかんだような、そんな感慨でした。この経験から、「時代は移り変わっている」「その変化の渦中に自分はいる」ということを学びます。どんな時代へ変わっているのかというと、インターネット的な要素が求められている時代である、というのが私の考えです」

Free,Fear,Open,Global,share

Q:インターネット的な要素について教えてください。

「Free、Fear、Open、Global、shareといったキーワードがインターネット的な要素です。私が松井証券で働きはじめてから、ときをあけずして、競合他社もネット証券に注力しはじめます。その結果、2005年ころには、個人の株取引の約90%をネット証券が占めることになりました。2005年といえば、ヤフーやAmazon.comの創業から10年が経ったころです。戦後60年にわたり、人を介して行なわれてきた個人の株取引は、わずか、10年でインターネットにとってかわられました」

Q:そうした時代の流れや変化は、金融業界に限った話ではない。そういうことでしょうか。

「もちろんです。消費者は、自由で、公平で、開かれていて、地球上の大勢と共有できる社会やコミュニティを求めています。その表れの1つが金融業界の変遷ではないでしょうか。不動産業界でも、すでに、変化の大きなうねりは起きています。うねりが波となって金融業界に到達したように、いずれは不動産業界にもやって来るでしょう。金融業界であれば、フィンテック協会の存在やその取り組みが一例です。歴史に学ぶなら、不動産テック協会の存在や取り組みにも、大きな意味があるはずです。人によっては、「テクノロジー化の波はすでに不動産業界に到達している」「IT化は、まだまだ一部」など、意見がわかれる時期ですが、インターネット的な要素が求められる時勢にあらがうことはできません。基本的な大きな流れを見誤ることがないように、特定の産業に偏らず、経済全体を見渡すことが欠かせない時代といえるでしょう」

「なぜ、不動産に負けるのか」株が勝てなかった理由

Q:金融のエキスパートである一村さんと、不動産との接点について教えてください。

「印象的なエピソードでいうと、「なぜ、株が不動産に負けるんだろう」と感じたことがありました。大和証券にいたころの話です。私は、自分のお客様に2,000万円ほどの運用成績が期待できる株を紹介していました。そのとき、次のようなことをいわれたんです」

この1億円で建物もある不動産を買えば、減価償却や各種制度を活用していろんなことができるんだよ。いわゆる節税だ。一村君のいう、この株を1億で買ったとして、2,000万円のもうけを出す可能性もあるけど、僕の資産は税金で確実に400万円は減る。資産運用のバランスを考えるなら、いまは株でもうけをねらうよりも、不動産で節税したほうが合理的だよね

「当初、株を買ってもらえなかった事実だけを見て、”なぜ不動産に負けるのか”と私は考えたのですが、事情を聞いて腑に落ちました。この富裕層のお客様は、「株も不動産も金融商品の1つ」「どちらの商品がいまの自分に適しているか」という視点で、資産運用をされていました。お客様のライフステージを考えると当然です。しかし、お客様から話を聞くまで、“いまのお客様に適している金融商品は何か”という視点の存在に、私は気づきませんでした」

Q:証券会社に資産運用の相談をしても、不動産の購入をすすめられることはないのですか。

「はい。証券会社へ行っても株や投資信託の説明しか聞くことができません。不動産会社を訪ねれば、不動産の売買をすすめられるだけです。ここでは、多くの場合、「株と不動産の購入で、自分のライフステージにあっているのはどちらか」という資産運用の視点が見過ごされています。見過ごされることで気づけない部分にテクノロジーを使って光を当て、消費者に気づいてもらおうと情報提供しているのがZUUという企業です。このビジネスモデルは、1つのロールモデルになりました。おかげ様で私には、「そうした視点を解説してほしい」という趣旨で、不動産業界のかたから講演依頼などの声をかけていただくことが増えています。この積み重ねから強くなっていった気持ちが、“ZUUは不動産業界でも力になれるのではないか”です。不動産テック協会に理事として私が参画している一因でもあります」

Q:「テクノロジーを使って【お客様=消費者=ユーザー】の側から不動産業界を盛り立てたい」ということでしょうか。

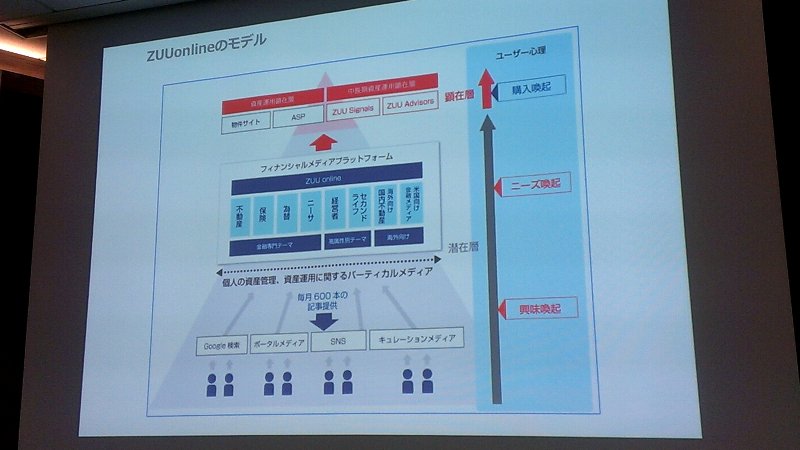

「ええ。『ZUU online』には、テクノロジーを使ってユーザーを行動喚起し、金融業界の活性化に貢献した、代表的な例があります。ネット証券の口座開設です」

ウェブメディア『ZUU online』とは

画像出典元:ZUU onlineホームページ

「日本郵政が上場したさいには、以下のようなキーワードが大量にインターネット検索されました。

- IPO

- 日本郵政

- ゆうちょ

- 上場

キーワードをインターネット検索したユーザーが次にやることは、自分のニーズにあった記事を読むことです。記事を読むことで、自然とファイナンスリテラシーが高まります。リテラシーが高まると、自分の課題が少しずつ解決していくものです。すべての課題が解決したとき、ユーザーは目的をはたすための行動に移ります。このときは、1か月で数千件に上る数の証券口座が『ZUU online』を介したユーザーの手によって、開設されています」

Q:営業マンを介して、その口座数を1か月で開設しようとすると、おおよそ何名くらいの営業マンが必要ですか。

「数百名が必要になるでしょう。この事例は『ZUU online』が目指す世界観を体現しました」

「現在、公開している記事は5万本以上です。月間400万人以上の訪問者数、1,000万以上のPV(ページビュー)を数え、国内最大級の金融経済オンラインメディアに育ちました。さきほど紹介したキーワード以外にも、株、投資信託、不動産、税制度、相続、事業承継などを解説した記事も読めます。『ZUU online』が金融市場を活性化できたのは、ウェブメディアというテクノロジーを生かして、ユーザーのニーズを満たし、行動を促せたからです。同じような取り組みで、不動産業界(市場)に貢献できるのではないかとZUUは考えています」

「現在、公開している記事は5万本以上です。月間400万人以上の訪問者数、1,000万以上のPV(ページビュー)を数え、国内最大級の金融経済オンラインメディアに育ちました。さきほど紹介したキーワード以外にも、株、投資信託、不動産、税制度、相続、事業承継などを解説した記事も読めます。『ZUU online』が金融市場を活性化できたのは、ウェブメディアというテクノロジーを生かして、ユーザーのニーズを満たし、行動を促せたからです。同じような取り組みで、不動産業界(市場)に貢献できるのではないかとZUUは考えています」

Q:最後に、理事として不動産テック協会にかかわるときの、ご自身の強み・意気込みを聞かせてください。

「金融業界はテクノロジーを取り入れることで発展しました。その過程を当事者として私は経験していますから、市場が成長するときの予兆、あるいは、X-Techのポイントに鼻が利く、という点が強みになるのではないでしょうか。しかし、個人的には”一村個人”としてというよりも、一村明博のエッセンスが詰まった”ZUU”としての強みや特徴を生かすことで、不動産業界を盛り上げられたらと考えています。ZUUは、“お金のリテラシーを向上し、お金の不安を無くす。一人一人がもっとチャレンジできる世界へ。”というミッションを掲げています。その文脈で、不動産業界に寄与することができればうれしい限りです」

まとめ

不動産テックサービスを提供している、ある、事業責任者の言葉を引用します。この言葉には、取材活動を通じて出会いました。

チームビルドにおいて、チームのなかで信頼をつくるただ1つの方法は、メンバーのこと深く知ること。これによって自分がメンバーを好きにならなければ、信頼関係なんて作れない。人と人ですからね

チームビルドを”不動産業界の発展”に置き換えたとき、チームの意味にあたるのは”不動産業界全体”です。メンバーとは、”不動産業界にかかわるすべての人、組織”と考えられます。そう仮定すると、次のようなことがいえるのではないでしょうか。

不動産業界の発展において、業界全体のなかで信頼をつくるただ1つの方法は、不動産業界にかかわるすべての人や組織を深く知ることである

この考えは、不動産テック協会の理事たちをインタビューする、特集企画の発端となりました。

2018年は、不動産テック協会以外にも大きな取り組みが目立った1年です。たとえば、日管協(公益財団法人日本賃貸住宅管理協会)のIT・シェアリング推進事業者協議会や、ADRE不動産情報コンソーシアムなどの設立・発足が挙げられます。テクノロジーを生かそうとする業界組織の動向だけでなく、不動産×ITの取り組みを深く知ることができるウェブメディアとして機能するよう、2019年もSUMAVEは情報発信を続けていきます。