ベンチャー企業と既存組織の融合を加速させる、2つの姿勢

- フィンテック協会の分科会事務局長を務める落合孝文弁護士に、ベンチャー企業と既存組織の融合で大事なポイントを解説してもらいました。

- 不落合氏は、不動産テック協会の理事も務めています。

- 不動産テック協会の理事を特集した3回目の記事。

はじめに

不動産テック協会(設立準備中)の代表理事を務める、ダイヤモンドメディア株式会社の武井浩三氏(画像上)は、2回目となる前回のSUMAVE取材でこう話してくれました。

個人的には、フィンテック(FinTech)協会をベンチマークしています。「彼らはとてもいい活動をしているな」と、私は思っているんです。フィンテック協会が動いたことで銀行がAPIを公開したり、金融庁が仮想通貨に対して取り組んだり、業界の動きが円滑になったと感じています。似たようなことを不動産テック協会でもやっていきたいですね

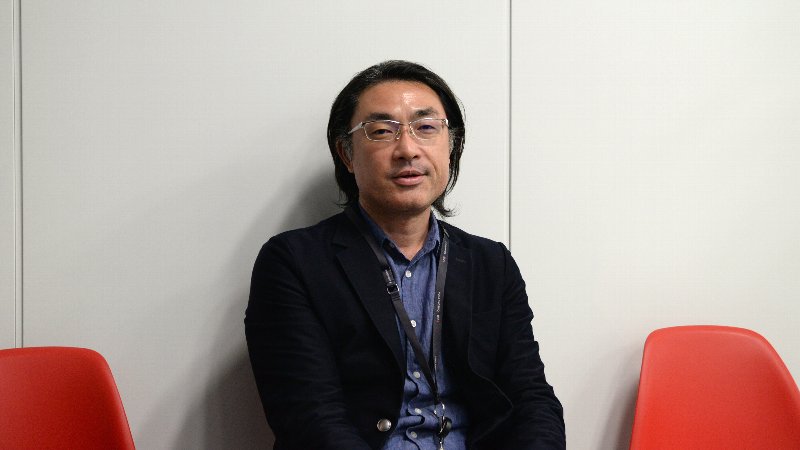

フィンテック協会は、どんな取り組みや働きかけを実践したのでしょうか。今回は、金融業界の動きが円滑になったフィンテック協会の取り組み内容に迫ります。話を聞いたのは、不動産テック協会の理事・落合孝文氏です(画像下)。

落合氏は、渥美坂井法律事務所の弁護士。フィンテック協会の分科会事務局長も務めています。武井氏がいうところの、「銀行がAPIを公開したり、金融庁が仮想通貨に対して取り組んだり」を当事者として経験している人物です。フィンテック協会の活動内容を知り尽くしています。

落合氏は、渥美坂井法律事務所の弁護士。フィンテック協会の分科会事務局長も務めています。武井氏がいうところの、「銀行がAPIを公開したり、金融庁が仮想通貨に対して取り組んだり」を当事者として経験している人物です。フィンテック協会の活動内容を知り尽くしています。

この記事は、【不動産テック×フィンテック】をキーワードにした、特集記事です。落合氏の証言をもとに、フィンテック協会の足跡をたどります。ぜひ、「自分の業界に置き替えたらどうか」「不動産テック協会の場合はどうか」を連想しながらお読みください。

※以下、敬称省略

銀行がAPIを公開した経緯

Q:早速ですが、本題からお聞きします。銀行がAPIを公開したり、金融庁が銀行法改正に取り組んだりした背景には、フィンテック協会のどんな活動があったのでしょうか。

「それは、成り行きであったのだと思います。少なくとも、当初の時点で、「API公開のための施策」「普及させるための活動」が具体的にあって、それを成し遂げるために行動していたわけではありません」

Q:では、どんな成り行きがあったのでしょうか。

「2016年4月くらいの話です。APIやセキュリティについて話し合う、「API・セキュリティ分科会」をフィンテック協会のなかで立ち上げました。フィンテック協会の理事で、マネーツリー株式会社の取締役でもある、マーク・マクダットさんが先頭に立ち、EY新日本有限責任監査法人などと一緒になって意見交換を重ねるような会です。

その分科会で活動を続けていると、あるとき、FISC(フィスク)から声がかかりました」

Q:FISCとは、どんな組織ですか。

「金融業界のセキュリティ基準を作る組織で、金融機関への監督指針でも参照されています。フィンテック協会では、データ利用のトレンドや海外事例を発表しているのですが、そこにFISCもお招きしていました。取り組みを続けているなかで、今後は、FISCの委員をフィンテック協会からも一名、選ぶことになったんです」

Q:その委員に落合さんが就いたのでしょうか。

「いえ、マークさんです。マークさんは、フィンテック協会の理事で、分科会の立ち上げを担当しています。さらに、技術者の経験もありますから、適任でした。

2016年が後半になると、フィンテック領域は改正銀行法の話題が熱をおびていきます。キーワードは、オープンAPI。このときは、金融庁の金融審議会から直接、呼ばれたわけではないのですが、マークさんを中心に活動していたフィンテック協会の分科会が、少しずつ注目を浴びるようになりました。たとえば、フィンテック協会から、全国銀行協(以下、全銀協)の会合の委員を出す、などです」

改正銀行法の事例にみる、フィンテック協会の取り組み

Q:改正銀行法について教えてください。

「平たくいうと、「銀行がAPIを提供するための、後押しする枠組みを作るもの」です。改正銀行法では、銀行APIに接続する事業者に規制をかけ、金融庁の審査だけでなく、各銀行が審査することで、セキュリティ・利用者保護を図ります。これは、世界的な流れを意識したものです。

たとえば、欧州ではPSD2という、「銀行APIを導入する欧州指令」によって、すでに改正の動きがあります。日本の場合は、「そのような世界的な革新が続くフィンテック領域の流れを国内にも作りたい」というような意味合いです。

日本の改正銀行法は、さまざまなステークホルダーの組織における議論を踏まえ、具体的な基準や全体の枠組みが決まっていきました」

Q:「さまざまなステークホルダーの組織」とは、たとえば、どんな組織ですか。

「全銀協が設置した検討会などです。当時は、全銀協でも、オープンAPIのありかたについての検討会が繰り返し実施されていました。改正銀行法の国会提出前には、セキュリティ・利用者保護・仕様の在り方に関する議論を「ほぼまとめる報告書」が準備されていたほどに、精力的な会です」

Q:話を戻します。「各方面で改正銀行法の議論が続くなか、金融庁から召集されたわけではないが、金融庁から召集されている組織から、フィンテック協会にも声がかかるようになった」ということでしょうか。

「そうですね。フィンテック協会から、いろいろなコミュニティに数人の委員を送り出すことで、実質的に、銀行法を改正する議論に加わりました」

Q:そうした取り組みは、フィンテック領域に限った話でしょうか。他の産業の事例をご存知であれば、教えてください。

「医療分野が似ています。2018年2月の出来事です。私は、一般社団法人日本医療ベンチャー協会(以下、医療ベンチャー協会)の理事として、厚生労働省が構成した遠隔診療のガイドラインに関する委員会のメンバーに選ばれました。「ベンチャー企業を中心とした組織」という意味では、医療ベンチャー協会もフィンテック協会も同じ存在です」

時流をつかみ、立場を理解する

Q:官公庁や既存の業界組織と深くかかわるうえで、協会のような新しい組織が、業界の発展に寄与するためのポイントがあれば教えてください。

「すぐに思いつくポイントは、2つあります。1つは、「世の中の流れとして、こういうことが必要なんだ」という時流をつかむこと。もう1つのポイントは、相手の立場をしっかりと理解することです。

既存の組織は、「いま、こうしたことが求められている」ということを自覚するのが難しい場合が多くあります。一般に、少し先を行く、ほかの業界動向に目を向ければ、自分たちの業界もいずれそうなることを見通せます。しかし、「それが簡単にはできない状況」に、既存の組織は陥りやすいものなのです。それを理解したうえで、つかんだ時流に、自分と相手が一緒にのることで、融合するスピードが速くなります」

Q:「それが簡単にはできない状況」にベンチャー企業が気づいたとします。そのときにの伝え方や表現方法で、何か大事なことはありませんか。

「あります。それは、2つ目ポイントでもあるのですが、私は、相手の立場をしっかりと理解することだと考えています」

「協会とのかかわり」「弁護士」としての経験値が強み

Q:2つ目のポイントである、「相手の立場をしっかりと理解すること」を教えてください。

「フィンテック協会で議論を重ねた、APIのテーマを例に挙げましょう。銀行の立場になって考えると、APIを利用する事業者が、さらに別の事業者にデータを連係するとき、「事前に承認プロセスを設けたい」という話が出てきます」

Q:その状況は、ベンチャー企業からはどう映りますか。

「実務的にそのようなプロセスは難しい」というように映ります。銀行が承認プロセスを設ることで、ベンチャー企業側に生まれるのが、銀行との個別手続きです。かりに、実践するとなると、数十回以上の手続となります。手続を進めることに労力を取られてしまい、ベンチャー企業は新しい連係ができなくなる場合が出てくるのです。

それぞれの立場によって、「見ている部分が違う」のは、仕方ないことだと思います。重要なことは、「違い」をそのままにせず、「どこは説明ができ、どこは譲ることができるか」を考えること。お互いが並走できるポイントを探っていく作業は欠かせません」

Q:そのために、ベンチャー企業は「既存企業の立場をしっかりと理解する必要がある」わけですか。

「そうでなければ合意できるポイントを見つけることは難しいと思います。少なくとも、フィンテック領域の取り組みは、成功事例として数えてよいのではないでしょうか。「そこで培った経験を不動産テック協会でも生かしたい」というのが今の私考えです」

Q:最後に、理事として不動産テック協会にかかわるときの、ご自身の強みを教えてください。

「まずは、いま申し上げた、政策の面から協会にかかわっている経験値です。組織間の付き合いを数多く経験していますし、複数の産業を見てきましたから、生かせる部分があると感じています。

また、弁護士としての私は、規制対応などの部分において、本領を発揮できるはずです。法改正だけでなく、もっと手前のレベルでのルール作成などに対応してきた経験もあります。法的な理屈を整える弁護士としての経験値も生かし、不動産テック領域の発展に尽力していければと思います」

次回予告

次回の、【不動産テック×フィンテック】特集では、不動産テック協会の理事・一村明博氏(画像上中央)を取り上げます。

簡単にプロフィールをご紹介しておくと、一村氏のキャリアがはじまったのは、新卒で入社した大和証券でした。以後、富裕層や中小企業のオーナーたちを自身の顧客とする、個人営業で成果を積み上げていきます。「全国No.1」のトップセールに輝いたのは、入社から3年目。この当時、多いときには、1日に1人で30件以上の株取引を顧客から依頼されていました。周りを見ると、1日に注文を受ける株取引の件数は、営業マン1人当たり1、2件がほとんどです。

当時は、株取引のほぼ100%が、人を介していました。「ネットで株は、買わないよね」という考え方が、世の中に広く浸透していた時代。業界には、株×インターネットへの抵抗感も漂っていました。そんな時代に、日本初のインターネット取引をはじめたのが当時の松井證券です(1998年)。その3年後に、一村氏は、松井證券から商号を変更した、現・松井証券に入社します。

対面による個人営業を得意としてきた一村氏が、「人を介さない」インターネットによる株の売買に鞍替えしたのです。一村氏曰く、

フィンテックという言葉がバズワードとして認識されたのは、2014年くらいからです。ところが、「ファイナンス×テクノロジー」という意味合いだと、ターニングポイントはそこから6年くらい、さかのぼります。1998年のネット証券ですね。当時はフィンテックという言葉こそ存在しませんでしたが、振り返ると、あれがフィンテック1.0だったのではないかと考えています。つまり、現在の金融業界は、「フィンテック2.0なのではないか」というのが、私個人の考えです

現在の一村氏は、株式会社ZUUの取締役です。ZUUは、国内最大級の金融経済オンラインメディア『ZUU online』を運営しています。『ZUU online』をひと月に訪れるユーザー数は、400万人以上。その集客力を生かすなどして、フィンテック領域で影響力を強くしています。

現在の一村氏は、株式会社ZUUの取締役です。ZUUは、国内最大級の金融経済オンラインメディア『ZUU online』を運営しています。『ZUU online』をひと月に訪れるユーザー数は、400万人以上。その集客力を生かすなどして、フィンテック領域で影響力を強くしています。

ZUUのプレスリリースから、直近の大きな話題を取り上げると、「2018年6月、東京証券取引所マザーズへの新規上場」「2018年8月、休刊していた雑誌『ネットマネー』を復刊し、全国の書店で販売開始」といったニュースがあります。2013年にサイトをローンチして以来、フィンテック領域での成長を続けているのがZUUです。

ZUUのプレスリリースから、直近の大きな話題を取り上げると、「2018年6月、東京証券取引所マザーズへの新規上場」「2018年8月、休刊していた雑誌『ネットマネー』を復刊し、全国の書店で販売開始」といったニュースがあります。2013年にサイトをローンチして以来、フィンテック領域での成長を続けているのがZUUです。

次回【不動産テック×フィンテック】特集では、「ファイナンス×テクノロジーの歴史」を知る、不動産テック協会の理事・一村明博氏のインタビューをお届けします。一村氏のインタビュー記事はコチラ → 資産運用には「自分のライフステージにあう金融商品は何か」という視点が欠かせない