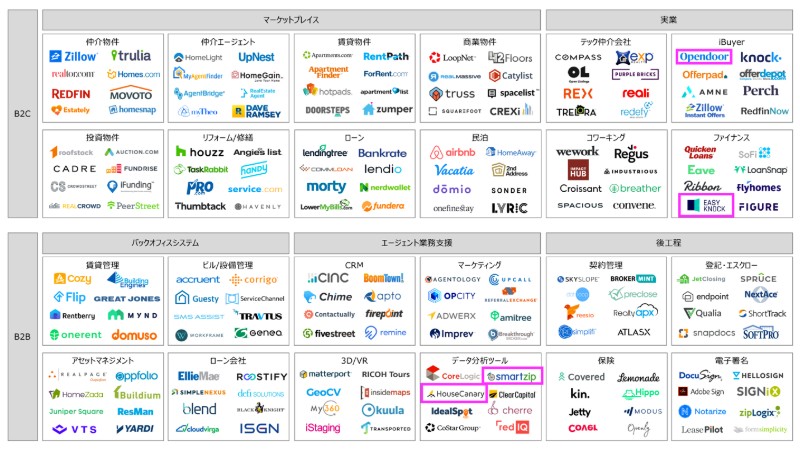

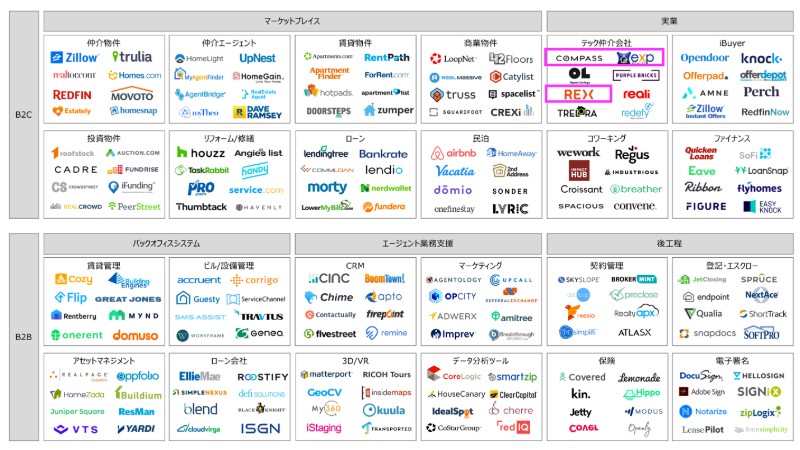

時価総額2,200億円を超える未上場不動産テック企業OpenDoor Labs Incとは?

- オープンドア・ラボは、アメリカのオンライン買取再販業の先駆者的存在である。

- オープンドア・ラボが購入の対象としているのは、1960年以降に建てられた約1,100万円〜5,500万円の一戸建て住宅に限る。

- オープンドア・ラボのサービスの特徴は”買主への2つの手厚い保証”と”徹底したユーザー視点”である。

- 一部専門家からの批判もあるが、オープンドア ・ラボは自社のビジネスモデルが抱えるリスクも考慮し、対応策も公表している。

はじめに

2018年6月13日、不動産テック企業のOpenDoor Labs, Inc.(オープンドア・ラボ・インク、以下オープンドア・ラボ)は、約360億円(≒3億2,500万ドル)の資金調達に成功したことを発表しました。今回シリーズEの投資ラウンド(*1)を牽引したのはベンチャーキャピタル(*2)のGeneral Atlantic(ジェネラル・アトランティック)とAccess Technology Ventures(テクノロジー・ベンチャーズ)、そして米住宅建設大手のLenner Corporation(レナー・コーポレーション)の3社です。

今回の増資によってオープンドア・ラボは、累計約710億円(≒6億4,500万ドル)の資金調達を達成。同社は、ベンチャーキャピタルからの出資以外に、総額1,650億円(≒15億ドル)の借入れもしています。

すでに莫大な額の借入れをしているにも関わらず、新たに巨額の出資を獲得したオープンドア・ラボ。同社はどんなサービスを提供しているのでしょうか。この記事では、オープンドア・ラボとそのサービスを徹底解剖します。

*1)ベンチャー企業がベンチャーキャピタルから資金調達をする段階を指し、シリーズAから始まり、B、C、D、E...と続きます。シリーズEはOpendoorにとって出資を獲得するための5度目のラウンドでした。

*2)ベンチャー企業などの未上場の企業に対して出資を行う投資機関を指します。

※この記事では1ドルを約110円で換算しています(2018年6月20日時点)

目次

- OpenDoor Labs Incとは

- OpenDoor Labs Incのサービス「Opendoor」とは

-

2つの保証制度と徹底したユーザー視点

- 前代未聞の「30日間キャッシュバック保証」

- 通常の倍の期間「2年間の修繕保証」

- ユーザーの利便性を優先したサービス設計 - OpenDoor Labs Incの抱えるリスク

- まとめ

OpenDoor Labs Incとは

【出典】Opendoor:https://www.opendoor.com/

オープンドア・ラボは2013年に、Keith Rabois(キース・ラボイス)、Eric Wu(エリック・ウ)、Ian Wong(イアン・ウォン)、JD Ross(ジェイディー・ロス)の4人によって創業されたアメリカの不動産テック企業です。

創業から2年8ヶ月でユニコーン企業(*3)に名乗りをあげた同社は、オンライン買取再販を主要事業としています。オンライン買取再販とは、「売主にオンライン上で物件情報について入力してもらい、アルゴリズムを用いて物件価格を査定し、数日以内に買い手が現金でオファーを送る。そうして中古住宅を買取り、修繕・改築してから、再度販売を行うビジネスモデル」のことを指します。オープンドア・ラボ創業の翌年2014年に、同社からアメリカ初のオンライン買取再販のプラットフォーム「Opendoor(オープンドア)」が公開されました。

*3)評価額が10億ドル(約1,100億円)以上の未上場スタートアップ企業を指します。

近年、アメリカで最大規模の不動産検索サイトを運営するZillow Group(ジロウ・グループ)や、テクノロジーを最大限活用して不動産仲介を行うRedfin(レッドフィン)も進出を始めたオンライン買取再販業。この事業の先駆者的存在ともいえるのが2014年からアメリカでオンライン買取再販業を開始した、オープンドア・ラボです。

創業者の一人であるラボイス氏は、もともとインターネットを利用した決済システムを運営するPaypal(ペイパル)創業当初の経営幹部として活躍。その後、モバイル決済企業のSquare(スクエア)で最高執行責任者(Chief Operating Officer、COO)を務めた経験を持ちます。

そんな彼がオープンドア・ラボの主要事業である”オンライン買取再販”というビジネスモデルを思いついたのは、創業から10年ほど前の2003年のことだったと言います。

ラボイス氏は、のちの「Opendoor」の元となるアイデアに 「Homerun(ホームラン)」というプロジェクト名を付け、投資家たちに出資を求めました。アイデアを思いついてから創業までの10年間、彼は数多くの投資家や起業家に”Homerun”の話をし、協力を求め続けたそう。

共同創業者の一人であるウ氏は、そのときにラボイス氏が「Homerun」の話をしに行った起業家の一人でした。当時、ウ氏は学校や犯罪情報などの住宅近隣情報を可視化した「Movity(モビティ)」というサービスを開発し、代表を務めていました。ウ氏を説得するのに、ラボイス氏は2年以上を費やしたと言います。長きに渡る説得の結果、ウ氏はMovityを当時のTrulia(現Zillow Groupの傘下)に売却し、「Homerun」プロジェクトへの参画を決めました。

その後、3番目の共同創業者となるスクエア最初のデータサイエンティストだったウォン氏と、4番目の共同創業者となるAddepar(アデパー)という投資マネジメントプラットフォームを提供する企業に勤めていたロス氏の協力を得て、2013年にようやく創業にこぎつけたのがオープンドア・ラボです。

それでは、11年かけてサービス公開にまで至った同社サービスの全貌をみていきましょう。

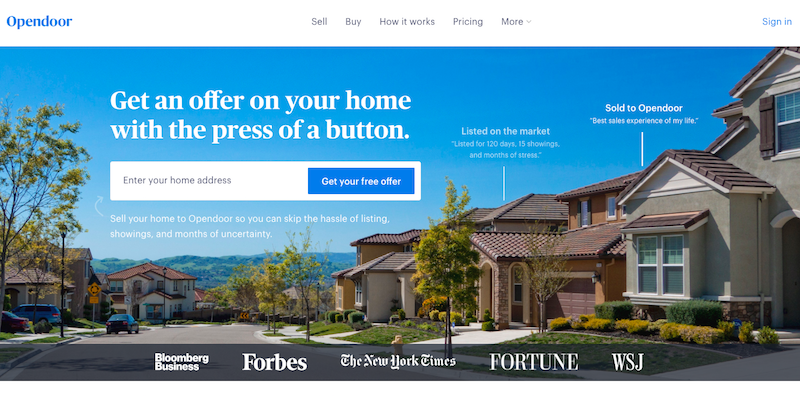

OpenDoor Labs Incのサービス「Opendoor」とは

【出典】Opendoor:https://www.opendoor.com/

オンライン買取再販を主要サービスとして提供するオープンドア・ラボ。同社がOpendoorのサービスを始めたのは、アリゾナ州フェニックスという都市でした。同社のサービスを利用するのは主に、「持ち家を売りたい人(売主)」と「中古物件を買いたい人(買主)」に分けられます。まずは、売主側からみたサービスの使用手順について解説していきましょう。

オープンドア・ラボが購入の対象としているのは、1960年以降に建てられた約1,100万円〜5,500万円(≒10万ドル〜 50万ドル)の一戸建て住宅に限ります。家を売りたい家主がオープンドア・ラボに買い取ってもらうためには、以下のステップをふみます。

step①:「Opendoor」を開き、自分の家の住所や築年数などの家の基本情報に加え、修繕・増築履歴を入力。

step②:入力完了から、基本的には2営業日以内にメールで仮オファー(購入の申し出)が、大まかな査定額と共に送られてくる。

step③:ホームアドバイザーと電話で相談。ここで、売却プロセスへの疑問点や売却における懸念事項などを解消することも可能。

step④:オープンドア・ラボからの正式なオファーに納得がいったら、オンラインで署名。家の住宅診断の日程を決め、修繕か所の有無や、修繕費用の見積もりを提出してもらう。

基本的に、step④でオープンドア ・ラボの提示した修繕費は、売却価格から差し引かれます。ただし、納得がいかない場合は自分で他社の業者に依頼することもできます。実際の住宅診断にかかる時間は、およそ2〜3時間。また、この時点でもオープンドア・ラボによる査定に不満がある場合や、修繕費用の見積もりが高すぎると感じた場合は、売却申請の撤回を無料ですることができます。

あとは、売買契約履行の日程を決めるだけ。契約履行日には、 20分ほどの最終確認が行われ、完了したら最短24時間で支払いが完了されるそうです。

Opendoor経由の売却にかかる手数料は平均6.7%(*4)。ただし、市場の動向や家の価値によって、13%まで上がることもあるといいます。基本的に、仮オファーは受け取ってから5日間有効。期限をすぎてしまった場合、ワンクリックで何度でも仮オファーの再申請をすることができます。

*4)アメリカの一般的な仲介業での手数料は、5%前後と言われています。オープンドア・ラボの平均的な手数料は、他の仲介業に比べ、1〜2%ほど高く設定されていることがわかります。

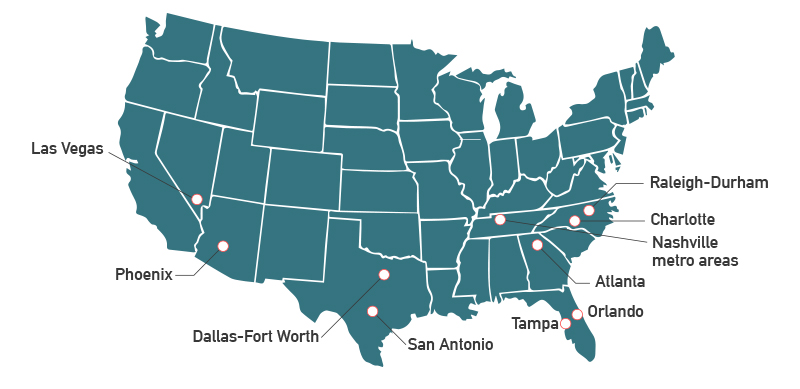

2018年6月現在、Opendoorのサービスはアメリカ国内の以下10か所で展開されています。

- Phoenix(フェニックス)

- Dallas-Fort Worth(ダラス・フォートワース)

- San Antonio(サン・アントニオ)

- Las Vegas(ラス・ベガス),

- Atlanta(アトランタ)

- Orlando(オーランド)

- Tampa(タンパ)

- Raleigh-Durham(ローリー・ダーラム)

- Charlotte(シャーロット)

- Nashville metro areas(ナッシュビル・メトロエリア)

2つの保証制度と徹底したユーザー視点

同社のサービスの特徴としてよく挙げられるのが、”買主への2つの手厚い保証”です。買主がオープンドア・ラボから中古物件を買う利点は主にこの保証にあると言えるでしょう。

前代未聞の「30日間キャッシュバック保証」

一つは、「購入後の30日間キャッシュバック保証」。Opendoorから購入した中古物件に実際に住んでみて、納得がいかない場合は、30日以内であればキャッシュバックを要求できます。このキャッシュバックで返金されないのは、契約履行の手数料のみ。つまり、Opendoorに支払った販売手数料と家の購入代金は”どんな理由であれ”30日以内であれば全額の返金が保証されるというものです。不動産情報を配信するウェブメディアProperty Portal Watch(プロパティ・ポータル・ウォッチ)の記事によると、満足いかない場合はどんな理由でも全額キャッシュバックをする、という試みを始めたのは、業界でOpendoorが初めてだそうです。

ウ氏は前代未聞の「購入後の30日間キャッシュバック保証」について、以下のように発言しています。

家というのは、人生で一番重要な買い物です。だから、私たちはオープンドア・ラボから家を購入したすべての人に、その家を愛して欲しいのです。私たちはそのためにも、私たちの提供する約束に責任を持ち続けていきます

通常の倍の期間「2年間の修繕保証」

二つ目が、「購入後の2年間保証」。対象は、電気系統と、キッチンシステムや庭のスプリンクラーなどを含む180項目の付属品と、多岐にわたっています。こうした家の付属品に不具合が生じた場合、2年以内であれば、それぞれの付属品に対する家主の負担額は6490円(≒59ドル)を超えることはありません。もちろん、それ以上の費用に関してはオープンドア・ラボが負担をして修繕を行うというサービスです。

ユーザーの利便性を優先したサービス設計

通常、アメリカで家を購入すると、購入後1年間の保証が付くそう。オープンドア・ラボは「あえて通常カバーされるよりも多くの項目に対する保証を、倍の期間で提供している」とウ氏は言います。

ウ氏によると、オープンドア・ラボの所有する物件は平均の3倍ほどの内覧希望者を集めているそう。それは、オープンドア・ラボが内覧希望者がアプリを使うことで、仲介業者の立会いなしに、月曜日から日曜日の週7日間、朝の6時から夜の9時まで、予約なしに内覧をできるようにしているためだと言います。実際の住宅への立ち入りは、アプリを通じて送られてくるコードの入力によってできるそうです。

オープンドア・ラボが投資家から高評価を集めているのは、上記のような徹底したユーザー目線に立った仕組みの構築、そしてユーザーの利便性向上のための改良を続けていることにも起因しているようです。

以前、SUMAVEでは、「Zillow Groupがオンライン買取再販業に参入!市場の反応とCEOラスコフ氏の狙いとは」で、アメリカ最大規模の不動産検索サイトを運営するZillow Group(ジロウ・グループ)がオンライン買取再販業に進出を決めたことについての記事を公開していますが、一般的には、オンライン買取再販業というビジネスモデルは、参入が難しいと言われています。そう言われる所以は、非常に精度の高いアルゴリズムを用いた住宅価格査定技術が求められること。そして、莫大な初期投資が必要なことにあります。

このように、競合が参入するのが難しい市場であることも、オープンドア ・ラボが投資家からの注目を集める大きな理由の一つだと言えるでしょう。

OpenDoor Labs Incの抱えるリスク

累計約710億円(≒6億4,500万ドル)の出資に加え、総額1,650億円(≒15億ドル)の借入れもしているオープンドア・ラボ。もちろんリスクも抱えています。

ノーベル賞を受賞した経済学者で、アメリカのイェール大学で教授を務めるRobert Shiller(ロバート・シラー)氏は、世界的な経済誌Forbes(フォーブス)の取材に対して以下のような指摘をしています。

疑問は、果たしてオープンドア・ラボが本当に正確な価格予想(※)をできるのかどうかということです。万が一、売主の方がオープンドア・ラボよりもその不動産情報について詳しい場合は、オープンドア・ラボの立場が弱くなります

ここで言う不動産情報とは、例えば近隣にある学校のレベルが下がりつつあるなど、実際にその地域に住んでいる人にしかわからない情報などが含まれるでしょう

※ここでの価格予想とは、前述したstep②での仮オファーのことを指します。

つまり、「近隣の治安が悪化しつつある」などの実際にそこに住んでいる住民にしかわからない情報をオープンドア・ラボ側が知り得ずに、再販売の時に売れるであろう値段よりも高く買い取ってしまう可能性も排除できないということです。

さらに、オープンドア・ラボは、2013年に創業された企業。つまり、2008年に起きたリーマンショックの引き金にもなった、サブプライムローン問題が落ち着いた後に台頭しています。もっといえば、まだ住宅相場の下落や不況を経験していないのです。

ただし、ウ氏はオープンドア・ラボのビジネスモデルは2008年の住宅危機のことを考慮して作られていると言います。彼によると、市場が縮小気味のときは、売主に通常時よりも高い手数料を請求することで、リスクをカバーするそう。ウ氏は、今後起きうる住宅市場の縮小や低迷に対して、こう言います。

市場が縮小していればしているほど、家を売る必要に迫られている家主はOpendoorのサービスに積極的に高い手数料を払うだろう。家が簡単に売れるときより、リスクと不確実性が高いときほど、Opendoorの提供価値は上がるのです

通常、住宅市場や経済状況が低迷していればいるほど、家を適正な価格で買い取ってくれる投資家や買主を見つけることは難しくなります。オープンドア・ラボは、市場が縮小しているときも、通常時より高額な手数料を取るとはいえ、必ず現金での買い取りを行います。住宅が売れにくいときも「短期間で”必ず”家が売れて現金が手に入る」という保証が、売主にとって魅力的にうつるのでしょう。

また、懸念事項の一つでもある在庫に関しては下記のように主張しています。

1、市場価格と動きを監視することで、事前に市場の動きを予測して、買取時の価格を市場の動きに合わせて調整することができる。

2、異なる国や地域で同時に市場が不況になることは考えにくい。そのため、オープンドア・ラボが規模を拡大することで、多様な住宅を所有することになるので、所有する物件のすべての価値が同時に下がることは避けられる。

専門家の中には「理にかなっていない主張だ」という意見もあります。

しかし、オープン・ドアが多くの投資家から期待を集め、すでに約360億円という資金の調達に成功しているというのも事実です。

まとめ

2017年には、1,100億円(≒10億ドル)の中古住宅を買い取っており、2018年は3,300〜4,400億円(≒30〜40億ドル)もの中古住宅を買い取る予定だというOpendoor。さらに、2020年までにはアメリカ全土の50地域でサービス運営を目指すという。今回の増資はその足がかりとなりそうです。

多額の融資を獲得したオープンドア・ラボですが、一部報道(*5)では、現在Softbank Vision Fund(ソフトバンク・ビジョン・ファンド、SVF)からの出資交渉のテーブルについている、とも言われています。

果たして投資家たちの強気な賭けは、吉と出るのでしょうか。

*5)ワシントンDCに拠点を構えるVox Media(ヴォックス・メディア)傘下のテクノロジーニュースメディアRecode(リコード)の記事を参照

※こちらの記事に興味がある方へのオススメです。さらに深掘りした解説がお読みいただけます。

→【ニュース解説】Opendoorにソフトバンクが450億円を出資