スタートアップ大国のイスラエル、大きな資金調達も話題の不動産テック企業とは

- 米国に次いで世界第2位のスタートアップ企業数を誇るイスラエル。

- そのうち不動産テック企業は100社超。その中から、管理業務支援のサービスをご紹介。

- 海外の事例を見ることは、日本国内でまだないサービスを考えるきっかけづくりになる。

イノベーション番付で世界第6位となったイスラエル

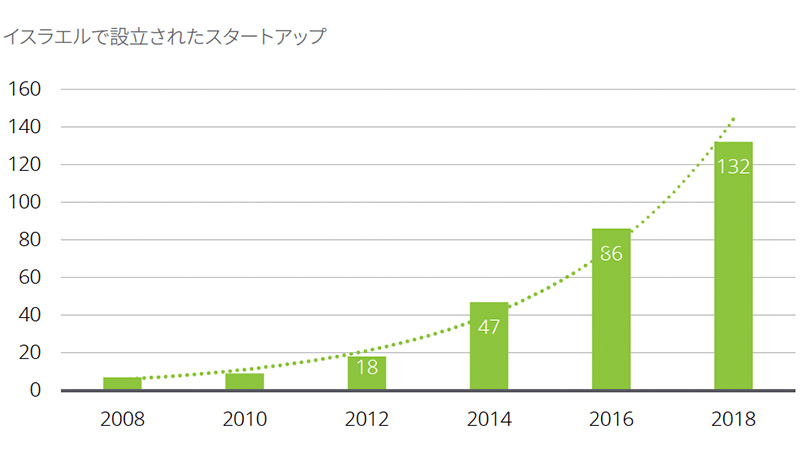

2021年1月時点で、人口当たりの新型コロナウイルス(COVID-19)のワクチン接種率が世界で最も高いとされているイスラエルは、スタートアップ大国でもあります。2020年版のブルームバーグ・イノベーション・インデックスで、世界第6位となった同国。テルアビブ市周辺のシリコン・ワディ(バレー)と呼ばれる地域には、スタートアップ企業が7000社以上集まっています。その数は米国に次いで世界第2位。その中で、不動産テックのスタートアップの数は、デロイトトーマツグループの「Real Estate Predictions 2020」によると100社以上あるといわれています。

イスラエルで設立された不動産テックのスタートアップ数の推移【出展】デロイトトーマツ グループのReal Estate Predictions 2020より【URL】 https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/real-estate/articles/re/real-estate-predictions.html

イスラエルで設立された不動産テックのスタートアップ数の推移【出展】デロイトトーマツ グループのReal Estate Predictions 2020より【URL】 https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/real-estate/articles/re/real-estate-predictions.html

スタートアップ開業数が年に1000社を超えているとされるイスラエルは、結果、さまざまな分野でイノベーションを起こし、グローバルリーダーになっています。そこで今回は、イスラエルの不動産テックのスタートアップに着目しながら、今後の動きを考えていきます。

イスラエルの不動産テック領域のスタートアップ、注目は不動産管理の分野

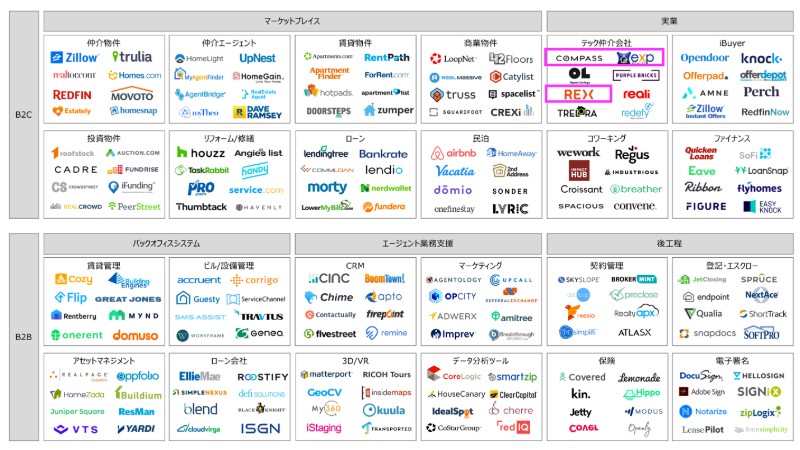

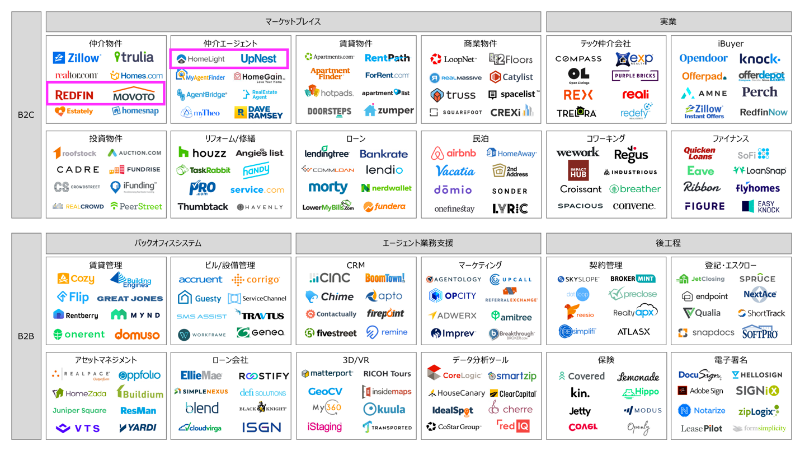

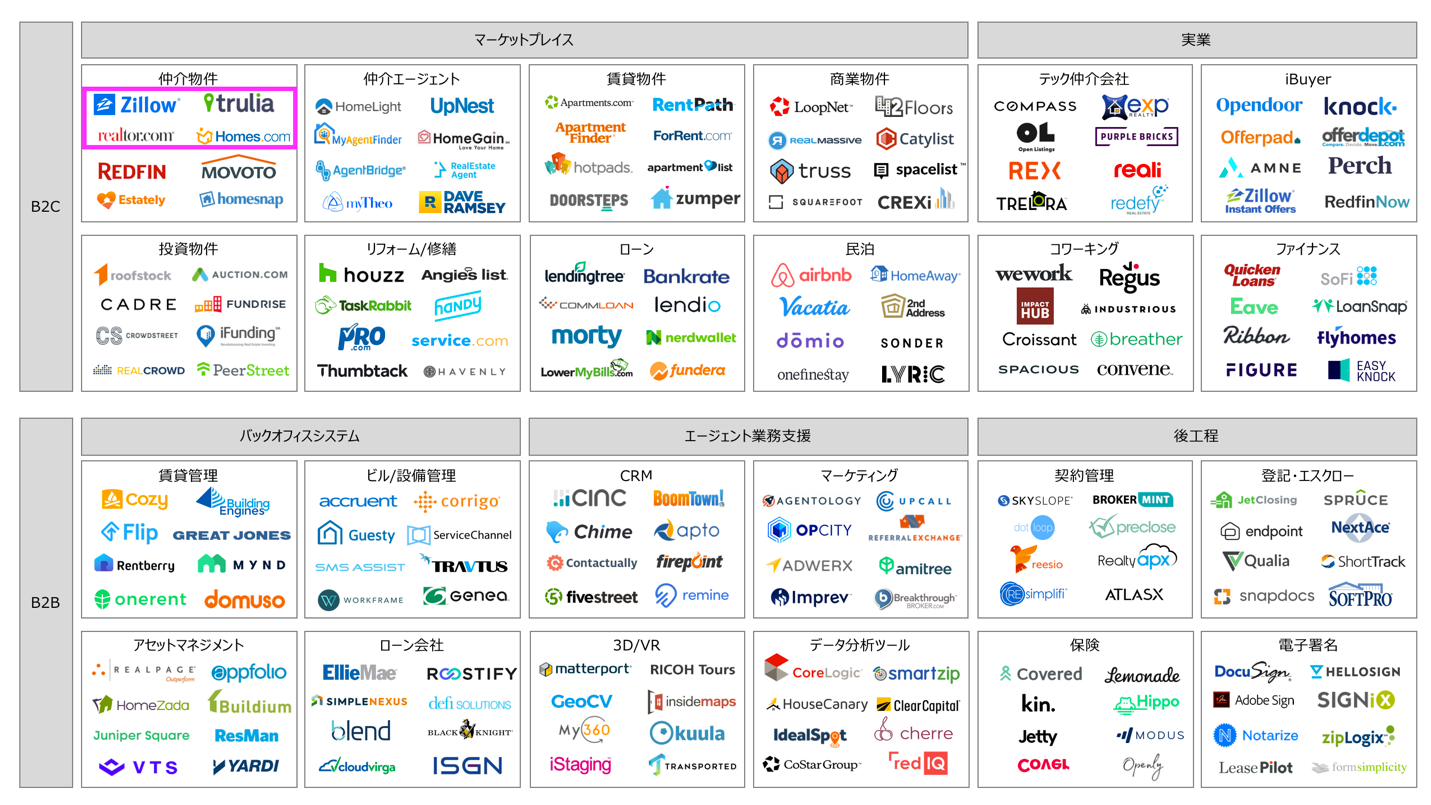

日本国内の不動産テック領域のサービスは本記事などで説明していますが、日本の不動産テックカオスマップのカテゴリーでいうと「管理業務支援」に分類されるサービスが、前出の「Real Estate Predictions 2020」によるとイスラエルでは特に際立っているといいます。具体的にどのようなサービスが展開されているのでしょうか。以下でご紹介していきます。

民泊管理ツール「Guesty」

2020年5月にGoogleはイスラエル国内のスタートアップのグローバルな成長を期待し、サポートするプログラムを開始しました。この中でサポートを受けた8社の中には、 民泊管理ツールである「Guesty」があります。

Guesty【出典】Guestyトップページより 【URL】https://www.guesty.com

Guesty【出典】Guestyトップページより 【URL】https://www.guesty.com

GuestyはAirbnbに代表される民泊サービスのホスト向けサービスとして展開されています。オーナーはAirbnbやHomeawayのようなオンライン・プラットフォームとGuestyを連携させることで、複数のプラットフォームで同時に物件情報を公開することも可能になります。

オーナーは1つの物件で多くの客を呼びたいため、該当物件を複数のプラットフォームに登録し、集客することはよくあります。その結果、それぞれのサービスからの予約や問い合わせを各サービスごとに対応することになり、その作業は面倒でしたし、各プラットフォームで同時に予約が入り、ダブルブッキングなどの問題もありました。Guestyではこれらサービスを一元管理できるため、ダブルブッキングなどの心配もありません。

またブッキングの管理だけではなく、店舗を持たないオンライン・トラベル・エージェント(OTA)とオンライン上で取引を行う場合でも、ゲストからの問合せに対して自動の返答が可能なほか、物件の清掃、鍵の受け渡しのサポート、物件価格の最適化など、オーナーの細かなニーズに合わせたホスト業務の委託が可能です。既存の複数の民泊サービスをGuesty上で一元管理・運営することで、オーナー側の作業の効率化が図れるというわけです。

敷金なしでの入居を可能にする「Obligo」

金融テクノロジーに関してのスタートアップで、賃貸物件入居時の敷金(デポジット)に活用されているサービスとしても評価されているのが「Obligo」です。

敷金 なしでの入居を可能にするObligo【出典】Obligoトップページより【URL】 https://myobligo.com/

敷金 なしでの入居を可能にするObligo【出典】Obligoトップページより【URL】 https://myobligo.com/

Obligoは、フィンテックを活用し、入居者やテナントとオーナーの関係性を公平にすることを目的としたサービスを提供する不動産テック企業。日本には入居時に敷金を支払うという文化がありますが、同じように海外では「デポジット」を求められることが多くあります。デポジットは保証金という意味で家賃の1〜2カ月分を求められることが多く、日本の敷金と同じように退去時に原状回復が必要な場合にここから資金が捻出されます。

Obligoの提供する物件では、この「デポジット」と呼ばれる敷金に似た制度が不要になり、大きな初期負担をすることなく物件に入居することが可能となりました。Obligoはまずオープンバンキングテクノロジーを活用して、借主の銀行口座を分析したり信用調査を行います。審査を通過すると、入居者(借主)はデポジットなしで入居することが可能になります。居住前に入居者がデポジットを初期費用として用意するのではなく、実際に入居 を開始した後に物件の恣意的な破損など入居者が負担すべきトラブルがあった場合、オーナーは入居者と合意した金額(通常は1カ月分の家賃)を入居者に請求できるという仕組みになっています。

過去の信用調査機関からの口座へのアクセスはもちろん、限定的で信用調査も安全に行われていることからセキュリティ性も高いことが評価され、Obligoは2020年末にDigital Horizonから1,550万ドルの投資を受けています。これを受けアメリカ全体でのビジネスを拡大していくことが予想されますが、これはイスラエル発の技術やアイデアが世界的にも評価されているとも言えるのではないでしょうか。

不動産におけるサイバーセキュリティリスクに対しても強さを発揮するイスラエル

不動産テックやDXが推進することで、懸念となるのはサイバーセキュリティリスクです。「SCADAfenceプラットフォーム」はイスラエル発のベンチャーが開発したビル管理セキュリティ監視システムで、2019年に三井不動産が試験導入したことでも知られています。

SCADAfenceプラットフォーム【出典】SCADAfenceトップページより 【URL】https://www.scadafence.com/ja/platform/

SCADAfenceプラットフォーム【出典】SCADAfenceトップページより 【URL】https://www.scadafence.com/ja/platform/

ビル管理がデジタル化していくことで、サイバー攻撃にさらされるリスクは高まります。そのリスクを防ぐ上で、管理システムの安全性を確保する必要があります。SCADAfenceプラットフォームを導入することで、ネットワーク内の資産とその機能を自動的に検出し、それらの動作を可視化するだけではなく、サイバー攻撃やトラフィックの遅延、人為的なミスによる誤作動などさまざまな動作を検知し、通知を受け取ることができます。

また、AIを活用した独自の振る舞い学習機能により、通常稼働時に行われる通信を学習するため、サイバー攻撃の早期検知が可能になります。

活発化していくことが予測されるIT化

入居をスムーズに行うための物件管理から、ビル全体のセキュリティ監視まで、幅広い領域でIT化が進んでいることがわかります。SCADAfenceをはじめ現在はまだ実証実験という段階のものも多くありますが、この動きは今後も活発化していくことが予測されます。

特にGuestyのような複数の類似サービスを一元管理できるサービスは、不動産テックのサービスが増えれば増えるほど、増加傾向になりそうです。別業界ですが、米国でSlackやAppleのiMessageなど15のメッセージングサービスを1アプリで使える「Beeper」が2021年1月21日に発表され、話題になっています。複数の類似サービスが存在すると、それを一元管理できるニーズは必ず出てくるわけです。今回のイスラエルのような海外の不動産テックのスタートアップに着目することで、日本国内でまだ存在していない新しいサービスを生み出すきっかけになるのではないでしょうか?