【アメリカ不動産テック】カオスマップ解説 第一世代ポータルサイト編

世界の不動産市場は約2京4000兆円という天文学的な巨大マーケットである一方で、依然として昔ながらの業態が多く残っており、テクノロジーによる進化が遅れている産業でもあります。

ここに数多くのスタートアップ企業や投資家がビジネスチャンスを見出しており、2018年には世界の不動産テックへの投資総額が約5000億円を超え、前年比+80%の伸びとなる見込みです。

この投資総額の50%以上はアメリカのスタートアップ企業への投資で占められており、アメリカの不動産テックは世界で最もホットな業界の一つと言えます。

現在、私はシリコンバレーの不動産テック企業で働いており、最前線の現場情報に触れる機会が多いので、その経験をもとにカオスマップを作成してみました。

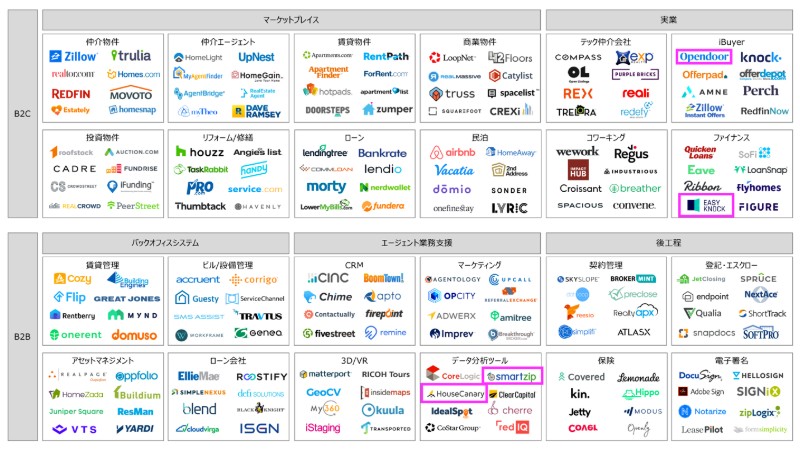

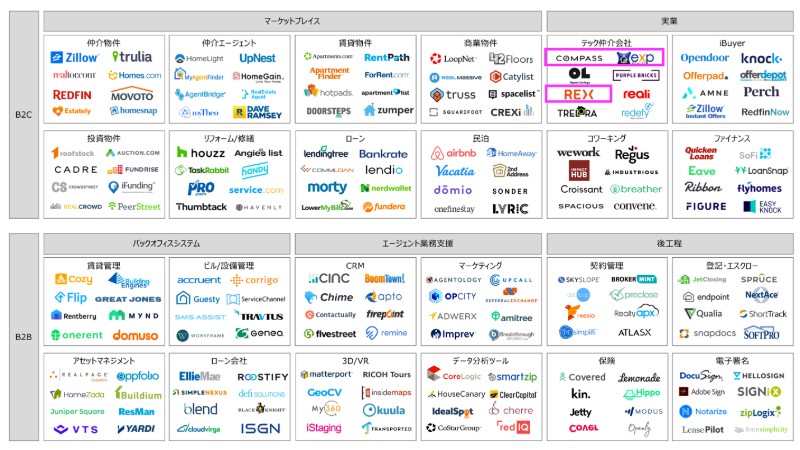

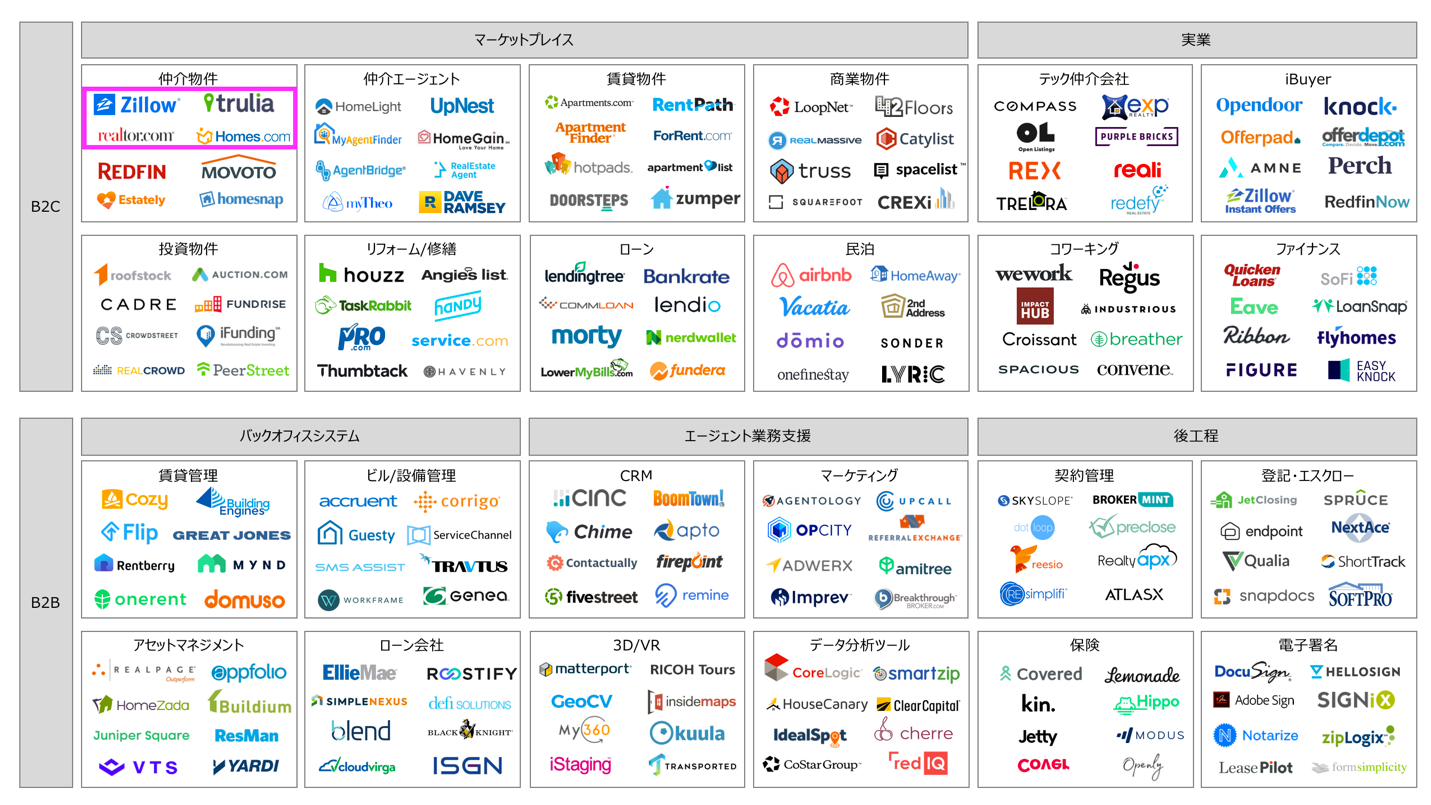

今回は、仲介物件を紹介するマーケットプレイス(=ポータルサイト)のうち、ピンクの四角で囲んだベーシックなビジネスモデルの第一世代プレイヤーを紹介します。そのうえで次回は異なるビジネスモデルで差別化を図っている第二世代について触れたいと思います。

ポータルサイトとは、ユーザーが自分の希望条件を入力することで物件やエージェントを検索できるウェブサイトのことです。日本でいうところのSUUMOやLIFULL HOME’Sですね。インターネットの普及以降、長年にわたってこの領域が不動産のテクノロジー化の主戦場となっています。

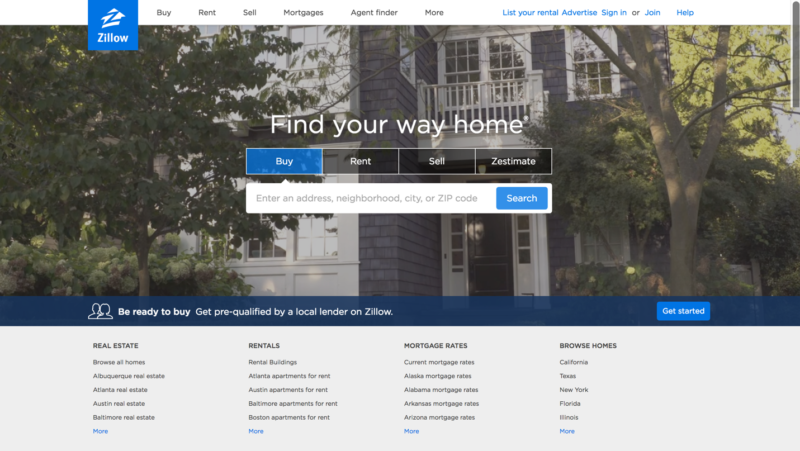

Zillow: 不動の米国No.1不動産ポータル

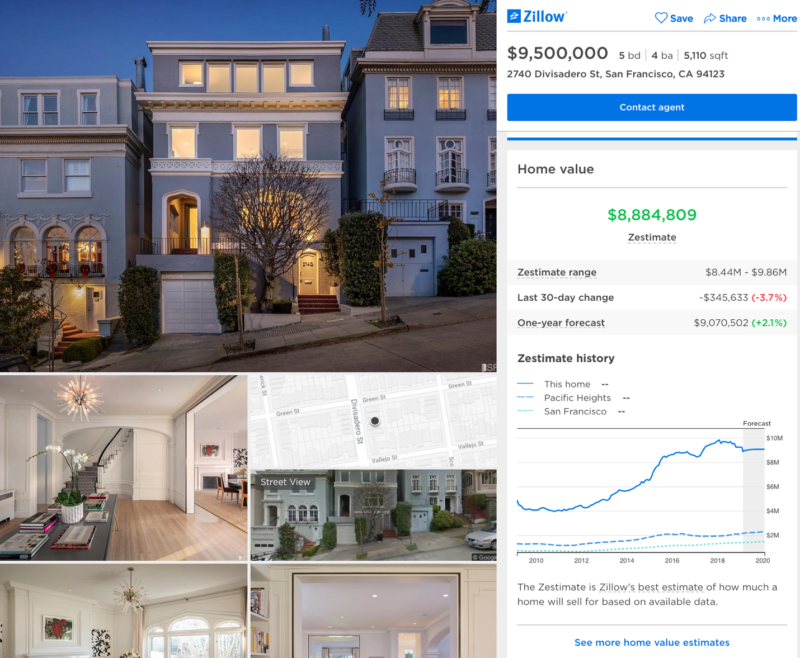

【出典】Zillow:https://www.zillow.com/

Zillow(ジロー)の時価総額は2019年2月時点で$7.5B(8,250億円)で、ポータルサイトに限らずNASDAQに上場している不動産関連企業でもっとも高い金額となっています。

Zillowが米国の不動産ポータルサイトのトップにまで上り詰めることができたポイントは大きく分けて二つです。

一つは、Zestimate(ゼスティメイト)という物件データ、固定資産税データ、過去の売買取引データ等をもとにした独自の物件価格査定ツールをサイト上で提供し、大きな支持を集めた点です。

机上のデータのみでの査定なので実際の物件価格との乖離が発生することも多く、業界から批判されることも多いのですが、ユーザーの「まずはサクッと目安でいいから、自分が住んでいる物件の価値を知りたい」という売り手のニーズや、「売り出し価格が妥当かどうか別の角度から確かめたい」といった買い手のニーズに応えることでユーザーを獲得することに成功しました。

Zestimateの実例(右側に現在の査定価格と過去からの推移を記載)

二つめのポイントとしては、Zestimateで得たアドバンテージを生かして、長らくポータルサイトの覇権を争っていたTrulia(トゥルリア)を2015年に買収し、業界での地位を確固たるものにした点です。

ZillowはTruliaに限らずHotpadsやStreetEasyといった中堅ポータルサイトやDotloopのような業務支援システムも買収しています。このような積極的なM&Aと複数のブランドを共存させながら経営効率を上げる手法は、同社の創業者であり、その前には旅行サイトExpediaを創業しているRich Bartonならではの企業文化です。(Expediaも傘下にHotels.com、Trivago、Travelocity、HomeAwayといった異なるブランドを共存させている)

ZillowによるTruliaの買収完了と統合によるリストラを伝えるニュース(GeekWireより転載)

Trulia: エリア情報強化の独自路線

【出典】Trulia:https://www.trulia.com/

長らくZillowの最大の競合として存在感を発揮していたTrulia(トゥルリア)ですが、前述の通り2015年にZillowに買収され、同じグループ企業となっています。買収後、エージェント向けのプロダクトに関しては両社が統合され、ZillowとTruliaの両方から問い合わせ反響を受け取れるようになりましたが、ユーザー側には無理にサイトを統合することはなく、ZillowとTruliaは別サイトとして共存しています。

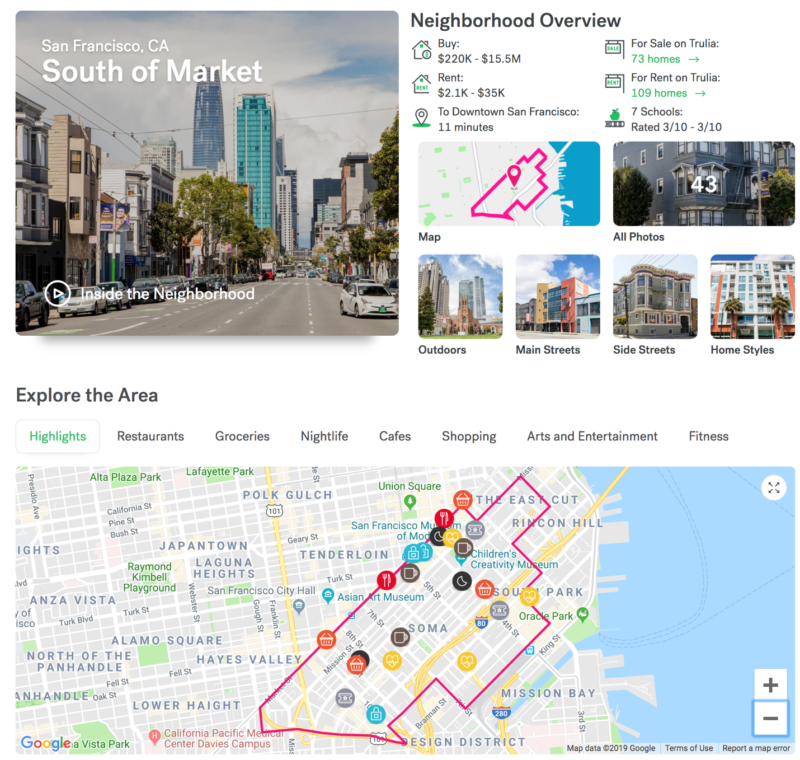

ただし、同じグループ内のポータルサイトとしてZillowと同じことをやっていても仕方がないため、2018年からは従来の物件情報に加えてエリア情報の拡充に大きく舵を切り、Zillowとは異なるポジショニングを志向しています。

Truliaがスタートしたエリアコンテンツの実例

Realtor.com: Zillowグループ最大のライバル

【出典】Realtor.com:https://www.realtor.com/

Zillow・Trulia連合軍の後を追いかける最大の競合はRealtor.com(リアルタードットコム)です。同社は全米リアルター協会という業界団体の会員向けサイトがルーツで、それが一般ユーザー向けに開放された後、巨大マスメディア企業News Corporationに買収されました。

ルーツが全米リアルター協会にあることから、Zestimateのような業界の反発を招くようなヤンチャな施策を避ける傾向にあり、ベーシックな機能に徹した質実剛健なサイトです。

逆に言うと、サイトとして取り立てて特徴がなく、Zillow・Truliaに追いつく決定打に欠けていたのが実情でした。

しかし、2018年9年に成約課金のオペレーションを持つOpcityを買収し、Zillow・Truliaと同じ従来の広告課金モデルに加えて、成約課金に取り組むことを発表しました。

何件の成約を獲得できるか分からないまま前払いが必要となる広告課金と異なり、成約を獲得して初めてお金を支払う成約課金モデルはエージェントにとってリスクが少なく、これを武器にZillow・Truliaに対抗していくと思われます。

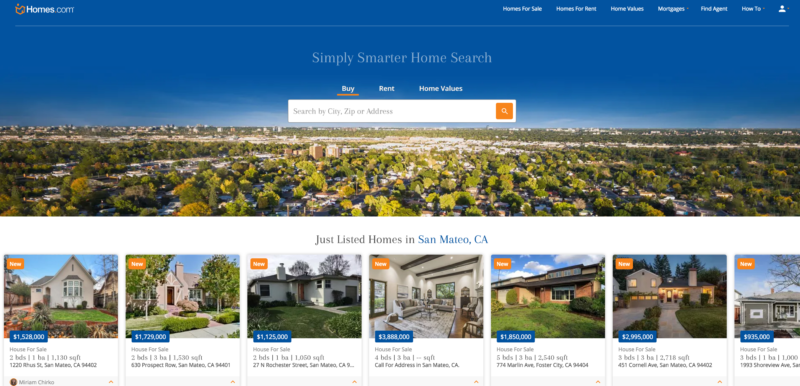

Homes.com: 中堅ポータルサイトからの脱却にチャレンジ

【出典】Homes.com:https://www.homes.com/

今回紹介しているベーシックなモデルのポータルサイトとしては、Zillow、Trulia、Realtor.comが会社規模やユーザー数で突出していますが、それに続く中堅グループの筆頭格はHomes.com(ホームズドットコム)です。

親会社はDominion Enterprisesというヴァージニア州の企業で、他にも自動車や旅行といった複数の業界で中規模のIT企業を保有しています。

大手ポータル各社が強力なブランドと膨大な予算で足場固めを進める中、2018年5月、Homes.comは従来の中堅のポジションから脱却するべく大勝負に出ました。

長年の競争を経て、各社似通ったものに集まってきたUIを思い切って捨て去り、まったく新しいUIに挑戦したのです。

主だったものを以下で紹介します。

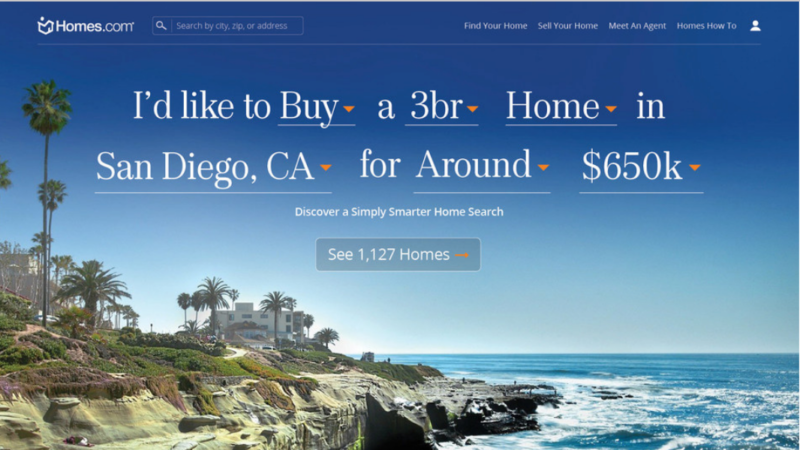

トップ画面:検索条件を入力しながら絞り込んでいくのではなく、より自然な言葉で物件を探すUI

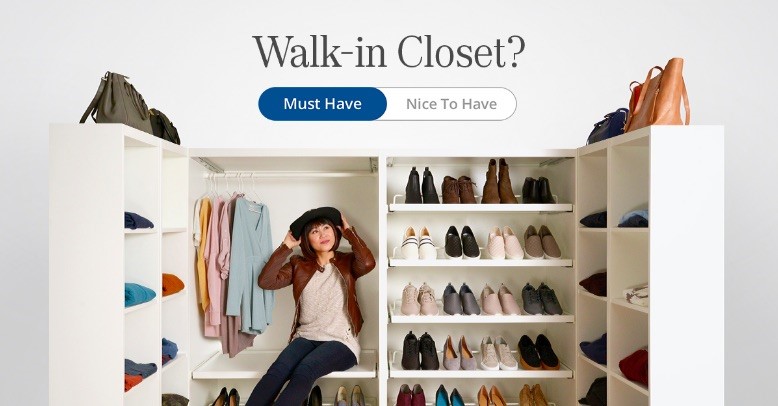

Homes.com Match: 物件スペックによるロジカルな検索ではなく、様々な物件条件を「絶対に必要」なのか「あるに越したことはない」なのかを直感的に選ぶことで物件をレコメンドする機能

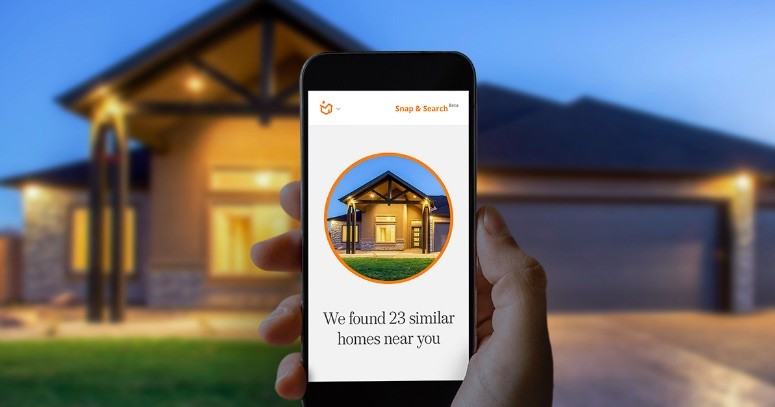

Homes.com Snap & Search: 街で好みのデザインの物件を見つけたときに写真を撮ると、似たようなテイストの物件をレコメンドする機能

Homes.com Snap & Search: 街で好みのデザインの物件を見つけたときに写真を撮ると、似たようなテイストの物件をレコメンドする機能

一見すると未来を先取りしていそうな各機能でしたが、リリースから半年以上経った2019年2月現在、これらの新機能はSnap Search以外はストップしています。詳しい経緯は公表されていませんが、サイトのユーザー数もこのリニューアルを境にどんどん減少しており、システム移行に失敗したか、従来のUIに慣れ親しんだユーザーに受け入れてもらえなかった可能性が高いです。

ただし、結果はさておき、大手ポータルにチャレンジするべく、踊り場感の強かった不動産ポータルサイトのUIの進化に一石を投じたことに同社のチャレンジ精神・成長意欲が表れています。

最後に、アメリカのポータルサイトを理解するうえで大切なポイントを以下にまとめます。

【ポイント①】ポータルサイトが物件探しの急激なオンライン化を牽引

様々な領域でオンライン化が進みつつある不動産業界ですが、その牽引役は今回紹介したようなポータルサイトだったと言っても過言ではありません。

実際に全米リアルター協会が実施した、物件を購入したユーザーに「その物件をどこで見つけたか」を尋ねた調査では、2001年時点ではわずか8%だったオンラインシェアが2017年は51%と半数を上回りました。

このようにインターネットの普及とともに巨大なポータルサイトというビジネスが立ち上がり、またたくまにオフラインの市場シェアを奪っていったのです。その様子を目の当たりにした投資家や起業家が、同じ不動産業界での別のイノベーションを目指すことで、「柳の下の二匹目のドジョウを狙う」状態になっており、それが現在の不動産テック業界の活況の背景となっています。

【ポイント②】掲載物件数は競争優位性にならない

日本のポータルサイトの物件情報は仲介会社が入稿するデータに基づいていますが、アメリカの場合はMLS(米国版REINS)から直接データを取得して掲載することができます。厳密にはMLSは仲介会社向けのデータベースのため今回挙げたポータルサイト各社にアクセス権限はないのですが、各エリアのMLS運営団体と個別に契約をすることでデータを取得することができるのです。

掲載情報を仲介会社に依存している日本のポータルサイトの場合、いかに多くの仲介会社と契約し、多くの物件を掲載してもらうかが重要ですが、アメリカの場合はMLSのデータを利用できるため掲載物件数にはほとんど差がつかないのが実情です。

【ポイント③】各ポータルサイトの機能も均一化

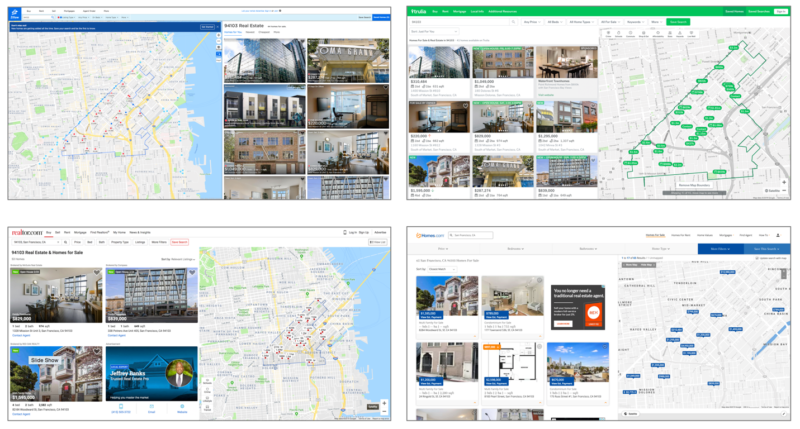

各社のトップページは、「都市名、郵便番号、住所を入力して検索ボタンを押すと、該当した物件が表示される」というUIです。

また検索結果一覧ページも、各社同じように左右どちらかの地図上に物件位置がプロットされ、反対側にカードと呼ばれる物件サムネイルが表示されます。(電車がメインの交通手段となる日本の都市部と異なり、アメリカは車社会のため視覚的に物件の位置を表示する方がユーザーにとって使いやすいのだと思われます)

競合のサイトを分析しながらABテストを繰り返した結果、ベストと思われるこの見せ方に各社落ち着いています。前述の通り、Homes.comが全く異なるアプローチに挑戦しましたが、うまくいきませんでした。

各社ともに同じような検索結果一覧ページに落ち着いている(左上:Zillow 右上:Trulia 左下:Realtor.com 左下:Homes.com)

各社ともに同じような検索結果一覧ページに落ち着いている(左上:Zillow 右上:Trulia 左下:Realtor.com 左下:Homes.com)

掲載物件数で差がつかないうえにウェブサイトの機能や見せ方も均一化しており、現状のポータルサイトの序列を崩しづらい競争環境になっています。

そういった状況を踏まえて、第二世代のポータルサイトがどのような異なるビジネスモデル・戦略をとっているかは続編でまとめたいと思います。

著者/市川 紘

シリコンバレーの不動産テック企業Movotoにて事業開発・ファイナンス部門Vice Presidentとして勤務。前職のリクルートSUUMOでは、営業→プロダクト→経営企画マネージャー→新規事業開発部長を担当。

シリコンバレーの不動産テック企業Movotoにて事業開発・ファイナンス部門Vice Presidentとして勤務。前職のリクルートSUUMOでは、営業→プロダクト→経営企画マネージャー→新規事業開発部長を担当。

個人として不動産テック関連のブログも執筆中。