海外事例6選「3Dプリンターの家」低価格で注目

- 【海外】大都市や貧困地域の住宅問題に、3Dプリンターが解決策を示している

- 【国内】高精細な住宅模型を作る分野で3Dプリンターが活用されている

- 3Dプリンター業界で注目したいスタートアップ企業には、Carbon3D社とDesktop Metal社がある

2018年2月22日に、国内法人における3Dプリンターの導入実態が、MM総研によって調査されました。報告によると、家庭用と産業用をあわせた3Dプリンターの導入率は、4.9%。3Dプリンターを導入するメリットや活用方法の浸透次第で、市場が拡大する模様です。調査報告によると、「3Dプリンター機器」「3Dプリント出力サービス」の導入や検討の目的に対する回答では、いずれも「試作品や最終製品の精度を上げるため」が最多でした。3Dプリンター機器は44.7%が、3Dプリント出力サービスでは39.5%が、試作品や最終製品の精度を上げるために導入や検討をしています。産業別にみると、利用や検討の多い産業は以下の順でした。

1位:59.1%/製造業

2位:49.2%/サービス業(その他)

3位:35.2%/建設業・設備工業

TOP3に不動産業界の名前はありませんね。残念ながら、MM総研の調査では、不動産業界の順位は明らかにされていません。インターネットの検索でも、不動産業界における3Dプリンターの利用状況を調査したデータは、見当たらない状況でした。そんななか、SUMAVE内では現在、3Dプリンターの既存記事が人気を集めています。読者の関心が高いキーワードであることから、「不動産テック」と「3Dプリンター」の関係性を独自に調べてみました。この記事は、3Dプリンターの最新事情を伝える記事です。以下の6つの企業をご紹介します。

【不動産(建設)テック領域の事例】

・Framlab社

・ICON社&New Story

・Apis Cor社

・Passiv Dom社

【3Dプリンター業界で注目のスタートアップ企業】

・Carbon3D社

・Desktop Metal社

それぞれが、どんな取り組みをしているのか、1つずつ見ていきましょう。

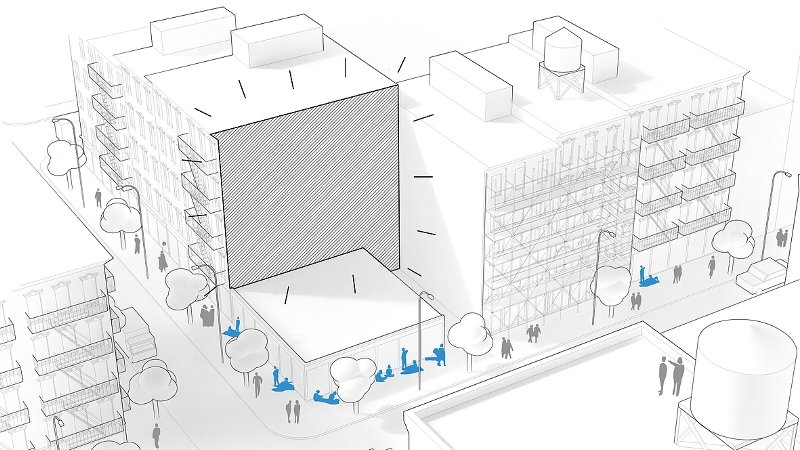

垂直空間に3Dプリンターで家を作り出した『Homed』

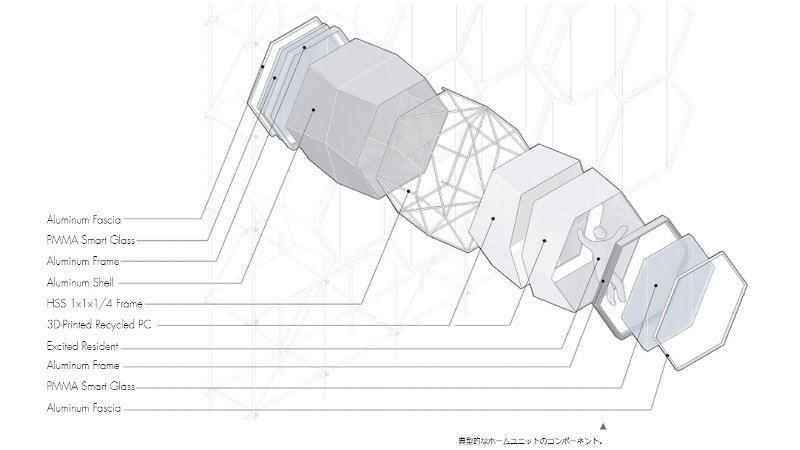

画像参照元:Framlabのホームページ

ニューヨークとオスロ(ノルウェー)に拠点を構えるFramlabという会社が、3Dプリンターのテクノロジーとアイデアで、ニューヨークに『Homed』という斬新な住宅を生み出しています。

『Homed』が建てられたのは、窓のないビルの壁面です。低層建築の天空スペースなどを巧みに利用しています。

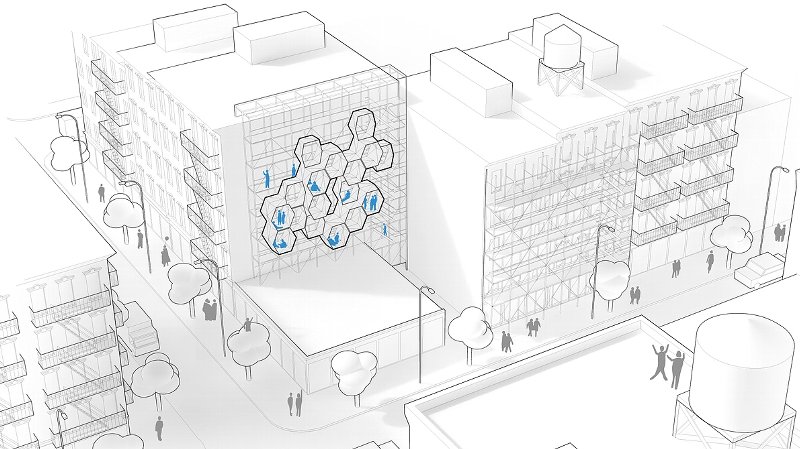

画像参照元:Framlabのホームページ

隣接する高層建築の窓のない壁面に沿って、地面から足場を組み上げ、3Dプリンターで作った6角形の住宅ユニットを取り付けることで、人の住める空間を作り出したのです。

画像参照元:Framlabのホームページ

6角形の住宅ユニットの外装には、スチールやアルミニウムが使われています。内装は、3Dプリンターで印刷されたモジュールによって、間取りを柔軟に配置できるような仕様です。

画像参照元:Framlabのホームページ

バスルーム、ベッドルーム、リビングなどを作り出すこともできます。とてもユニークなアイデアですね。

画像参照元:Framlabのホームページ

6角形の住宅ユニットの前面には、薄膜ダイオードの層を備えた「PMMA smart glass」が採用されていて、室内のプライバシーを保ったり、デジタルコンテンツを表示したりすることができます。広告やアートとして機能する仕組みは、鮮やかな発想ですね。

画像参照元:Framlabのホームページ

下の画像では、6角形の住宅ユニットが、ビルの壁面に沿って組み上げられた足場に、設置されている状況を見てとれるでしょうか。

画像参照元:Framlabのホームページ

下の画像は室内です。

画像参照元:Framlabのホームページ

『Homed』は、ニューヨーク市が抱えるホームレス問題の解決策として、Framlabが提示した1つの答えでした。アメリアのホームレス連合の統計によれば、街には、61,000人以上のホームレスが存在します。この数は、日本全国の路上生活者の10倍以上、東京23区内と比較すると87倍です(2018年3月東京都福祉保健局調べ)。2015年より始まった『Homed』プロジェクトは、FramlabのHPによると現在も継続しています。どの程度の効果があるのかはわかりませんが、同じような試みは少なくありません。不動産テックが、社会問題を解決しようとする試みです。

途上国の住宅問題を解決するICON社&New Storyの3Dプリンター住宅

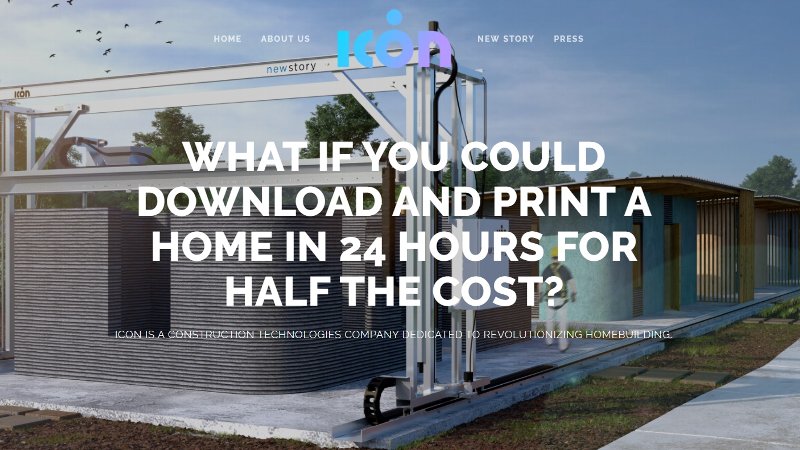

画像参照元:ICONホームページ

テキサス州オースティンに本拠を置くICONと、カリフォルニア州サンフランシスコにある非営利団体New Storyも、3Dプリンターによって家を作り出しています。『Homed』のように、社会の住宅問題を解決するための手段の1つとして話題をさらった事例です。

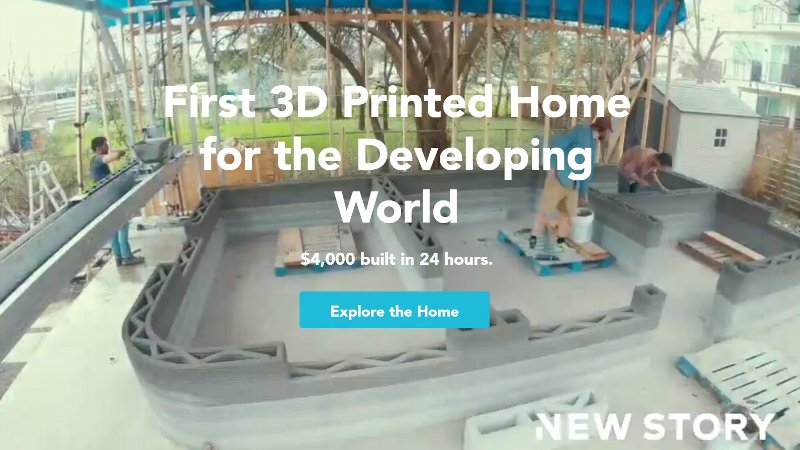

画像参照元:非営利団体New Storyホームページ

ICON社&New Story事例では、移動式の3Dプリンター『Vulcan(バルカン)』が建材を積み重ねることで、建物の躯体や室内の壁を直接、建てていきます。下の動画をご覧ください。音声のない、音楽と映像が再生される動画ですが、『Vulcan』が家を“印刷”していく様子をみることができます。

ICONのHPによると、建設費用は約45万円。で24時間未満で55平米から75平米くらいの平屋建てを建てることができます。家を建てることができる移動式の3Dプリンターは、以前もSUMAVEでご紹介しました。アメリカのApis Cor(アピスコー)社の事例です。

Apis Cor社の3Dプリンター住宅

画像参照元:Apis Cor社ホームページ

同社は、ロシアのモスクワに、38平方メートルの1階建ての家を建てました。建築時間は24時間で、建築費は約1万134ドル。日本円に換算すると約120万円です。以下は、『Vulcan』の動画と同じく、音楽と映像だけが再生される動画ですが、「家がプリントされていく様」を見ることができます。

同社の3Dプリンターは2トントラックで運べる重量です。輸送先では、132平米の広さに、一軒の家を印刷することができます。以下の画像は、Apis Cor社の3Dプリンターが、ロシアのモスクワに建てた住宅の画像です。

画像参照元:Apis Cor社ホームページ

続いて、室内の画像です。

画像参照元:Apis Cor社ホームページ

3Dプリンターの建材には、繊維コンクリートやジオポリマーが使われています。同社のHPによると、建材に廃棄ロスはなく、一般的な住宅建設に比べて、コストは40%で済むそうです。余分な工具や建材も発生しないため、材料費を抑えられ、物流コストは30%近く減らせるとも書かれていました。本記事を公開する直前の報道では、フランスのナントで、3Dプリンターを活用した公営住宅が完成したニュースも(ロイター通信より)。2018年4月時点で、『Vulcan』やApis Cor社の3Dプリンターのような、「移動式の3Dプリンターが敷地に直接、家を建てる」事例は、次々に報告されているのが現状です。冒頭にご紹介した、『Homed』のように「3Dプリンターで造成したモジュールを組み立てることで住空間を生み出す」という建築方法も、アラブ首長国連邦、中国、フィリピンなどに前例があります。ほかにも、ウクライナのスタートアップ企業、Passiv Dom社も似たような仕組みで、3Dプリンターを利用しています。

画像参照元:Passiv Dom社ホームページ

屋根、壁、床などのモジュールを3Dプリンターで印刷し、約35平方メートルの平屋を組み立てます。3Dプリンターでモジュールを印刷する時間は、約8時間。画像を見る限り、壁の一面が透過性の高い造りになっているようなので、採光性は十分に確保できそうです。

次は、日本国内の現状をご紹介します。

【国内】不動産テック領域での3Dプリンター活用事例

国内では、営業や商談などで活躍する住宅模型の造形に、3Dプリンターを活用する企業が増えている現状でした。以下のような企業が、3Dプリンターを活用しています(50音順)。

- 株式会社アンサークリエイション

- 株式会社コンピュータシステム研究所

- 大和ハウス工業株式会社

- 株式会社東急ホームズ

- 福井コンピューターアーキテクト株式会社

- メガソフト株式会社

住宅模型を3Dプリンターでつくるアイデアは、3Dプリンターのメリットが生かされています。精度の高いプロトタイプが、従来よりも早期に作れることで、開発品の問題点に早く気付けたり、完成品をブラッシュアップするための機会損失を防げたりするメリットもあります。一方、3Dプリンターの弱み、現時点での問題は、大きくわけると次の3つです。

- 造形時間を短くするのが難しいため、量産に向かない

- 造形できる素材の選択肢が少ない

- 造形した製品の脆弱性に課題がある

高い技術力で、3Dプリンター業界を牽引している企業に、アメリカのCarbon(カーボン)3D社があります。2017年7月26日に開催された「Oracle Modern Business Experience 2017」に登壇した企業です。当日のトークセッションで、同社の副社長であるルーク・ケリー氏が、従来の3Dプリンターには上記のような3つの制約があると話しました(日本オラクル特集記事より)。3つのうち、特に、3つ目の「造形した製品の脆弱性」が、「3Dプリンターの家」を国内で実現するための高いハードルです。

画像参照元:Carbon3D社ホームページ

『Vulcan』やApis Cor社の3Dプリンターに代表される、移動式クレーンによる3Dプリント方法では、国内の建築基準法に準拠した(耐震性の観点で問題のない)家を“印刷”することができないわけです。本記事のテーマから、少し話はそれますが、Carbon3D社が注目されている理由は、上記の3つの制約を見事にクリアしている点にあります。現在は、不動産テック領域での事例を見つけられませんでしたが、今後は、Carbon3D社の活用事例が報告されるかもしれません。「その最初の事例が、読者のみなさんから、プレスリリースされるとうれしい」それがSUMAVEの思いです。わずかでも、イノベーションのきっかけになるような情報を提供できればと考え、ここで少しだけCarbon3D社をご紹介します。

画期的な造形技術で注目を浴びるCarbon3D社

最大の特長は、素材を積み上げずに造形する技術です。CLIP製法と呼ばれる極めて特殊な技術によって、「精細で継ぎ目なく」「強固な」製品を造形できます。上の動画は60秒ほどの動画で、まったくの無音動画ですが、CLIP製法による造形プロセスを見ることができる動画です。従来の3Dプリンターには、強固な製品を造形できないという課題がありました。試作品(プロトタイプ)を作る用途がメインだったのは、そのためです。ところが、Carbon3D社は、最終品(プロダクト)としての需要に応えられる技術を開発しました。量産への対応も可能です。従来よりも短時間で、いろいろな素材を使って造形できる点も特長です。3つの弱み、問題を克服したことで、3Dプリンターは活躍する場面を急速に増やしました。その証拠に、最終品を依頼している企業に名を連ねるのは、アディダス、BMW、オラクルなどの大手企業です。今後もCarbon3D社は、CLIP製法を生かすことで、3Dプリンター市場を拡大していくものと思われます。

まとめ

画像参照元:Desktop Metal社ホームページ

不動産テック領域の事例としてご紹介した、『Homed』『Vulcan』『Apis Cor社の3Dプリンター』『Passiv Dom』の共通点は、社会的な弱者を救済する目的で、3Dプリンターの技術が使われている点です。手頃な価格で、安心して住める住空間を手に入れる入居者を増やすために、技術やアイデアが生かされていました。重複しますが、発想をそのまま日本国内へ応用すると、建築基準法が高いハードルになりそうです。規模は小さくても、コンクリートによる住宅の建設事例などが報告されれば、追ってSUMAVEで詳細をご紹介したいと思います。視野を広くすると、「3Dプリンターで家を作る」以外の活用方法やアイデアに、不動産テック領域の可能性を探れます。そこで、最後にご紹介したいのが、アメリカのDesktop Metal(デスクトップメタル)社です。スタートアップ企業のDesktop Metal社は、金属を造形できる小型の3Dプリンターを開発しました。『Desktop Metal Studio System(デスクトップ・メタル・スタジオ・システム)』を利用すれば、自社のオフィス内で金属製品を造形できるのです。工場とのやりとりが不要になります。以下は、音楽と映像のみの動画です。

たとえば、IoT家電の造形に、『Desktop Metal Studio System』を活用することはできないでしょうか。具体的な例を挙げるなら、スマートロックの量産などです。国内では、Brule inc(ブルレーインク)という企業が代理店を務めているようで、Desktop Metal社の金属3Dプリンターも取り扱っています。

画像参照元:Brule incホームページ

東京都千代田区にある秋葉原のショールームでは、『Desktop Metal Studio System』や造形品のサンプルも確認できるようです。スマートロックに限らず、興味のあるかたは、ぜひ。