中古物件売買の手間や手数料を劇的に圧縮! イギリス発の不動産テックサービスを解説

- イギリスでは不動産供給不足などの影響で中古住宅の売買が盛んである。

- 中古住宅の売買の課題を新しいビジネスモデルで解決する不動産テックが登場している。

- ユーザーの視点で課題解決するサービスが増えれば、顧客層が広がり市場拡大につながっていくだろう。

中古住宅市場が盛んなイギリス固有の背景

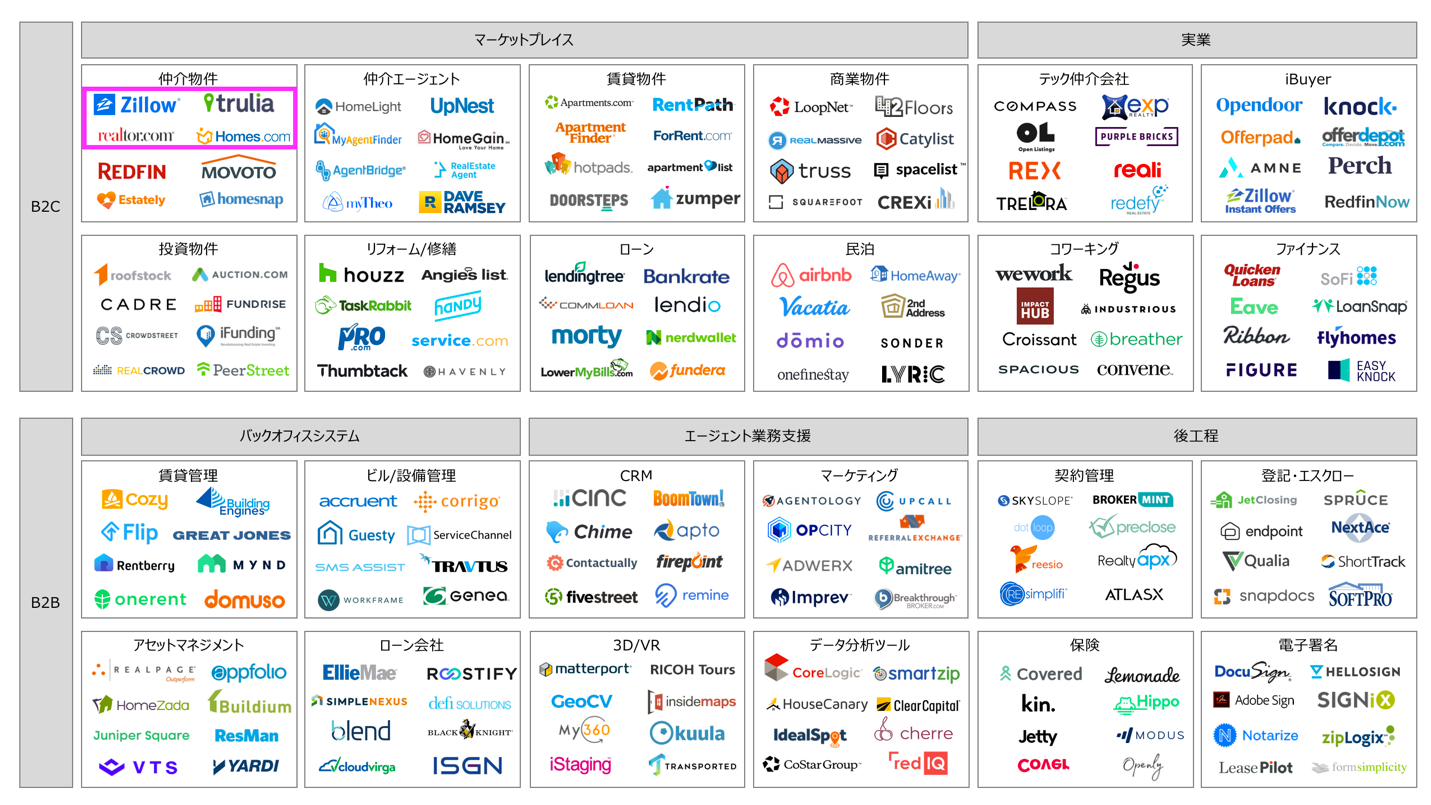

世界的な人口増加に伴い、テクノロジーを使った都市部の課題解決の1つとしても注目を集めている不動産テック。米国と中国が大きな流れをけん引していますが、インドやイギリスも市場が拡大しています。

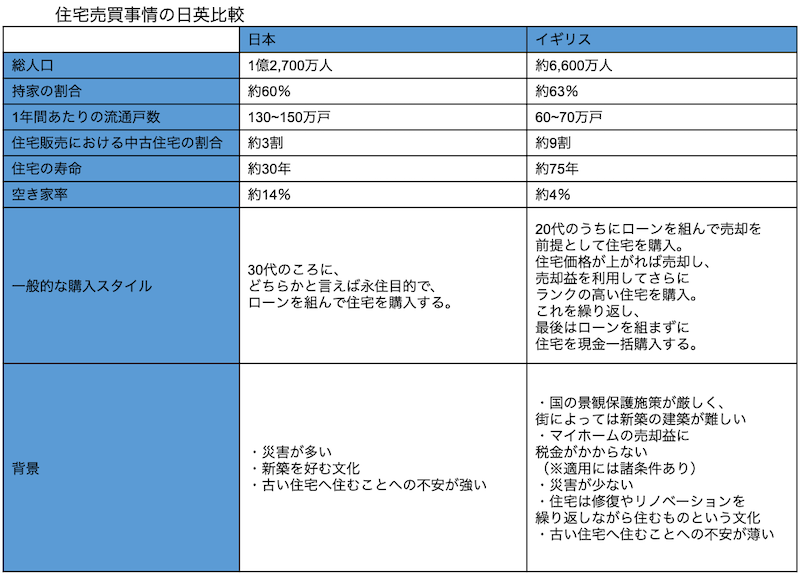

現在のイギリスは、人口が増加する一方で、景観保護等による建築規制のため新築着工数が少なく、慢性的な不動産供給不足となっています。また、イギリスは地震が少なく倒壊の可能性も低いこともあり、住宅は直しながら長く住むものという文化があるため、中古物件にマイナスイメージがありません。これらの要因から、イギリスでは中古住宅の売買が盛んに行われています。

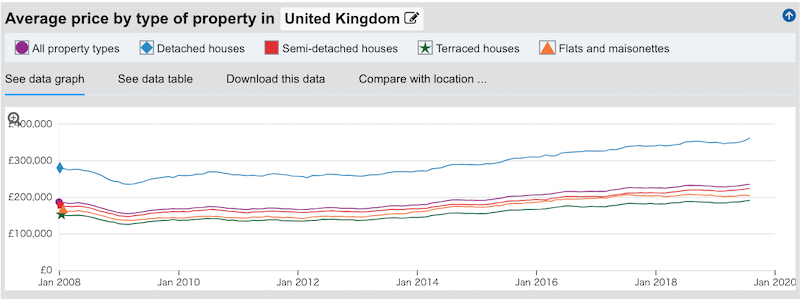

不動産の供給が不足していることから住宅価格も安定的に上昇しており、積極的に売却益を狙うケースもみられます。購入した住宅の値段が上がれば売却し、売却益を利用してランクアップした住宅を購入するということを繰り返す、「Property Ladder(不動産のはしご)」という考え方がイギリスの住宅市場では広まっているのです。

イギリスの種別不動産価格の推移【出典】UK House Price Indexより【URL】http://landregistry.data.gov.uk/

イギリスの種別不動産価格の推移【出典】UK House Price Indexより【URL】http://landregistry.data.gov.uk/

このように中古住宅の売買が盛んなイギリスですが、以下のような課題もあります。

・住宅売却のプロセスが複雑でコストがかかる

売り手は、不動産売買契約書を作成するために弁護士を雇ったり、不動産鑑定士に依頼して物件の調査書を作成したりと、住宅の売却開始から完了までに様々な手続きを行わなければなりません。このため契約が成立するまでに1年以上かかることもあるため、多大な労力とストレスが伴います。

・不動産投資ができるかどうかで貧富の差が広がる

現在のイギリスではインフレの継続により物価が上昇しているため、若年層が最初の住宅購入のための資金を作るハードルが高くなっています。また、イギリスの国民性として住宅購入といった将来のための貯蓄や投資よりも、現在のための消費を重視する人が多い傾向もあり、まとまった資金を必要とする住宅購入の検討を見送るケースもあります。

最初の住宅を購入しなければ、Property Ladderの足掛かりをつかめません。このことが、住宅を購入して不動産投資を行なう富裕層がより財産を増やし、不動産投資をしない層との経済的格差を広げる構造になっているのです。

住宅売買事情の日英比較【出典】リクルート住まい研究所「持ち家層の住意識 日英比較調査」より作成【URL】http://www.jresearch.net/house/jresearch/choujumyou/pdf/128-194_data01.pdf

住宅売買事情の日英比較【出典】リクルート住まい研究所「持ち家層の住意識 日英比較調査」より作成【URL】http://www.jresearch.net/house/jresearch/choujumyou/pdf/128-194_data01.pdf

イギリスの中古住宅市場の形を変える不動産テックサービス

このような特有の背景により、売買が盛んなイギリスの中古住宅市場において、その課題を解決する不動産テックサービスが登場してきています。いくつかの事例をご紹介しましょう。

Settled

不動産売買のプラットフォーム、Settledは、不動産業界だけでなく、Googleでの勤務経験なども持つ、ジェマ・ヤングとその弟が2014年に創業しました。

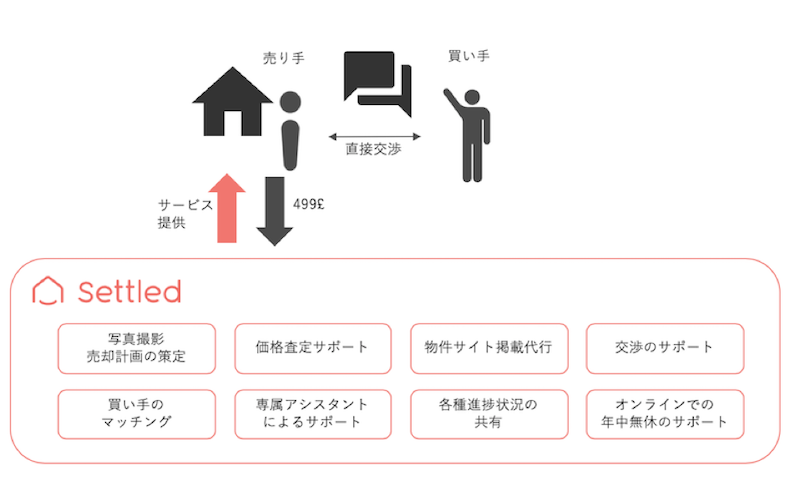

不動産売買における煩わしさを、499£(約7万円)で、ワンストップで解決するプラットフォームを提供しています。

Settledの具体的なサービス内容は次の通りです。

売り手が、Settledに登録すると、専属アシスタントが割り当てられ、売り手を訪問します(日程調整はシステム上で実施)。アシスタントは住宅の写真撮影や、売り手が住宅について気に入っている点、引っ越しの希望日時などのヒアリングを行います。その後、必要な法的手続きや価格査定などを行い、間取り図の作成、さらに主要な物件ポータルサイトに物件情報の掲載まで提供します。

これらの作業は必要に応じて売り手が行なうことも可能で、物件ポータルサイトに載せる情報やリスティング広告の内容をSettled上で編集することができます。掲載情報へのアクセスや広告のパフォーマンス統計も取得でき、その結果をもとにアシスタントによるアドバイスも実施しています。

また、物件の見学希望者はオンラインによる内見も可能ですが、自宅を公開することで起こるプライバシーの漏洩に配慮し、必要な期間のみに限定して閲覧権限を付与する機能も用意されています。

加えて、買い手と売り手は直接Settled上で、住宅の細かい情報や値段などについてコミュニケーションが可能であり、必要に応じてチャットでアシスタントに相談もできます。

Settledのサービスモデル

Settledのサービスモデル

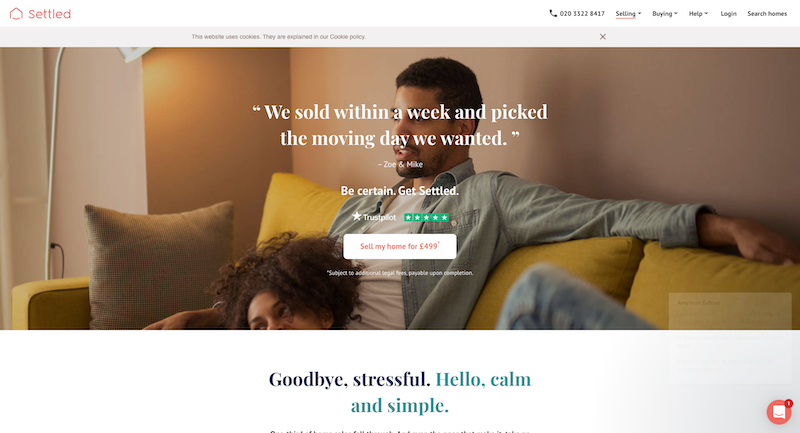

Settledサイト【URL】https://www.settled.co.uk/

Settledサイト【URL】https://www.settled.co.uk/

これまで、住宅の売却は仲介会社などを介していましたが、Settledは、売り手が買い手と直接話ができるといった点で透明性が高く、手続きの進捗状況はシステムからいつでも確認できるので、プロセスの可視化も実現しています。

Settledを使用した場合、従来の不動産売却と比べて、仲介業者とのやりとりにかかる時間が削減され、売却完了までの時間は約半分になるといいます。また、一般的に申し込みがあった交渉について、25%〜35%程度は不成立になるとされていましたが、Settledを利用した場合は直接細かい箇所まで所有者に確認を取ることができるため、数%と非常に低くなっています。売却完了までの時間の短縮と高い成約率により、Settledの売り手は売却にかかる諸費用を平均約70万円(5,000£)を節約できるそうです。

Settledは仲介会社を挟まない形での取引形態や、プラットフォーム上にサービスを集約することで、低価格でのサービス提供を実現し、取引成約数を増やすことにより利益を確保するビジネスモデルとなっています。

Wayhome

Wayhomeはユーザー(物件の購入を希望する買い手)と住宅を共同購入し、所有と賃貸の中間の形を実現したサービスです。通常住宅を所有する際、自分で住宅ローンなどを組んで購入する必要がありますが、Wayhomeはユーザーが希望する物件を共同購入することにより、ユーザー自身がローンなどを組むことなく、住宅を利用することを実現しています。

Wayhomeは、ユーザーから申告された世帯の収入、子どもの人数、クレジットカードの信用情報、破産履歴の有無といった資産状況をもとに与信枠を与えます。ユーザーはその与信枠の範囲内で、購入したい物件をWayhomeと共同購入することができます。

ユーザーとWayhomeの間で物件および購入価格について合意すれば、任意の割合で自身が設定した持ち分(5%または12,500£以上40%未満)を負担し、住宅を共同購入することができます。

物件の購入にあたっては、不動産価値の上昇の見込みがあること、道路沿いの家ではないこと、新築の家ではないことなど、様々な条件を満たした物件に限り、Wayhomeを利用した共同購入が可能です。

購入物件について、Wayhomeは購入金額とは別に物件の家賃額を規定します。ユーザーは持ち分に応じた家賃額をWayhomeへ支払います。例えば、家賃が10万円だったとして、持ち分が10%だった場合は、毎月10万×Wayhomeが負担した90%で9万円を支払うことになります。これはローンではないので、引っ越した場合は支払いがなくなり、逆に住み続ける限り支払いは続きます。また、Wayhomeのユーザーは家の所有者であるため、家をオフィスとして使う、ペットを飼うなど、好きなように使うことができ、自由にリフォームも可能です。

ユーザーは持ち分を好きな時に増減できます。持ち分を増やすことで月々の家賃を下げることができますが、40%以上を所有したい場合には、住宅ローンを組んで住宅を購入することを推奨しています。完全に所有していない段階でも、価格が上がった場合には途中で売却することも可能です。

Wayhomeサイト【URL】https://www.wayhome.co.uk/

Wayhomeサイト【URL】https://www.wayhome.co.uk/

このようにWayhomeは部分的な出資と家賃負担を掛け合わせ、少額の予算でも所有と同じような不動産の利用体験を可能にしているのです。

物件の価値が上がった場合に不動産を売却し、売却益を手にすることができることで、少額から不動産投資が可能になり、富裕層以外にもProperty Ladderの足掛かりを作る機会を提供しているのです。

Wayhomeはユーザーからの家賃収入や、その物件が売却された際、持ち分に応じた物件の売却益などを利益とする新たな形のビジネスモデルとなっています。

業界の構造を変えるユーザーファーストなサービス

中古住宅市場が盛んであり、Property Ladderという考え方が広まっているイギリス。今回はそんなイギリスならではの不動産テックの事例をご紹介しました。ご紹介した事例に共通しているのは、ユーザーの細かなニーズに対応し、顧客層を広げているという点です。成立する取引を増やすことや、住宅購入のハードルを下げることは、ユーザーファーストなサービスを実現すると共に、顧客層を広げ、市場の拡大にもつながります。

また、ユーザーのニーズに対応したこれらのサービスが普及することは、業界の構造の変革を促すことにもなるでしょう。今回ご紹介したイギリスの例のように、日本においてもユーザーの課題を解決する視点でのサービスが増えることで、不動産業界の新たなあり方が見えてくるかもしれません。