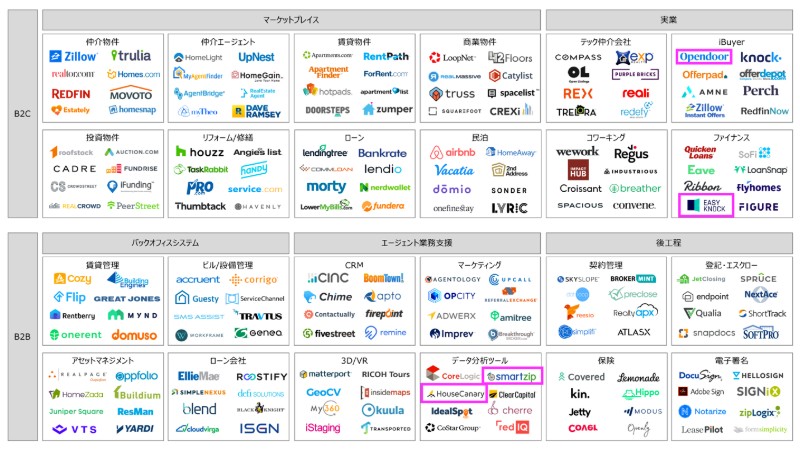

【アメリカ不動産テック】カオスマップ解説 物件売却向けサービス編

長年、不動産テックの主戦場は仲介物件のポータルサイトでした。買い手が条件を設定して物件を絞り込み、比較・検討するプロセスがインターネットと相性が良かったためです。2000年代以降ZillowやRealtor.comといったテック企業が急成長し、今や物件探しのオンラインシェアは50%を超えています。

一方で、売り手向けのサービスはインターネットとの親和性が低く、売り手の集客や価格査定、販売活動の立案といった活動はいまだにオフラインで行われています。オンラインシェアは4%に留まっているため、この巨大な白地マーケットをどのようにテック企業が切り開いていくかに注目が集まっています。

従来は上記のオフラインの業務を「黒子」として後方支援するテック企業が数多く登場していたのですが、各社ともにブレイクにはいたっておりません。そういった流れを受けて、直近ではもう一歩踏み込んでテクノロジーを生かして自ら実業に踏み出すプレイヤーが増え始めています。

今回は従来の業務支援系の企業の紹介とブレイクの足かせとなっていた課題に触れつつ、大きなトレンドになっている最新の実業系の企業を紹介することで、物件売却領域におけるテック企業の変遷を解説したいと思います。

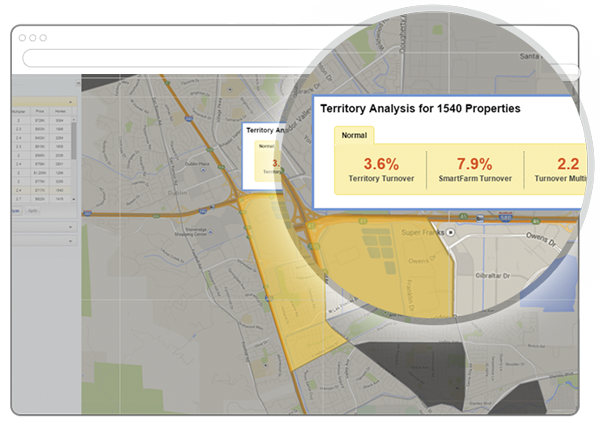

Smartzip: 売りに出る物件をテクノロジーで予測する業務支援ツールを提供

物件を売却するユーザーを集客するためには、「家を売ろう」と思い立ったときに相談する仲介会社やエージェントとして、真っ先に思い浮かべてもらう必要があります。そのため売却ユーザーのタイミングを的確にキャッチしながらブランド認知を獲得することがマーケティング上とても重要になります。

そういった背景から、潜在的な売却ユーザーに対して能動的にブランドを訴求できるチラシはオンライン化の進んだ現在も有効な広告手段です。

Smartzipはビッグデータとアルゴリズムを活用し、今後売りに出る可能性の高い物件や区域を予測する「Predictive Analytics」を提供する会社です。この予測はマーケットトレンド、固定資産税情報、居住者情報といった様々なデータを分析することではじき出されます。

分析に使用するビッグデータの一例【出典】https://smartzip.com/products/smart-targeting/predictions

分析に使用するビッグデータの一例【出典】https://smartzip.com/products/smart-targeting/predictions

仲介会社やエージェントは月額費を支払うことでこのツールを利用することができ、より売りに出る確率の高そうな物件や区域に絞ってチラシを投函することで費用対効果の改善を図ります。実際にSmartzipのアルゴリズムで抽出された物件が実際に売りに出される可能性は、全体平均よりも格段に高いです。

区域ごとのターゲティングのためのツール画面例【出典】https://smartzip.com/products/smart-targeting/predictions

区域ごとのターゲティングのためのツール画面例【出典】https://smartzip.com/products/smart-targeting/predictions

こう見ると、テクノロジーがしっかり機能しており理に適ったビジネスなのですが、企業としてなかなか成長できず足踏みしているのが現状です。

というのも、チラシの印刷単価は部数が増えれば増えるほど下がりますし、投函もいちいち住居ごとに配る・配らないを指定するよりも、そのエリア全体に配ってしまった方がオペレーションしやすいからです。

結果として、Smartzipを活用し緻密に投函先をターゲティングするより、大量のチラシをローラー作戦でばら撒いた方が、かえって効率がいいという逆転現象が発生しやすいのが課題となっています。

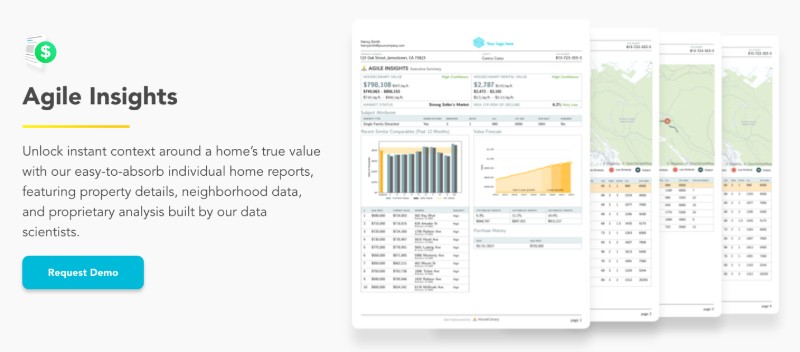

HouseCanary: アルゴリズムを活用した物件価格査定ツールを提供

【出典】https://www.housecanary.com/

HouseCanaryはビッグデータとアルゴリズムを活用し、物件の価格を査定するツールを提供する会社です。これまで経験則に頼っていた価格査定をテクノロジーによってサポートできることから、多くの仲介会社やエージェント、不動産鑑定士に利用されてきました。すでに約70億円を調達しており、この分野の代表的な企業です。

HouseCanaryを活用した価格査定レポートの一例【出典】https://www.housecanary.com/products

HouseCanaryを活用した価格査定レポートの一例【出典】https://www.housecanary.com/products

ただ、HouseCanaryも当初の期待ほど事業が伸びていないという課題があります。

というのも、もともとHouseCanaryの価格予測精度には定評があったのですが、2019年7月時点の数字を詳しく調べてみるとポータルサイトのZillowやRedfinがウェブ上で公開している価格予測ツールに逆転を許しています。

Medium Error Rate(査定価格と実際の売却価格の乖離の中央値)を同条件で詳しく集計してみた結果、HouseCanaryが3.1%なのに対し、Zillowが1.9%でRedfinが1.6%。価格の乖離が10%以内で収まる物件の比率がHouseCanaryの80.3%に対して、Zillowが95.3%、Redfinが95.1%となっています。

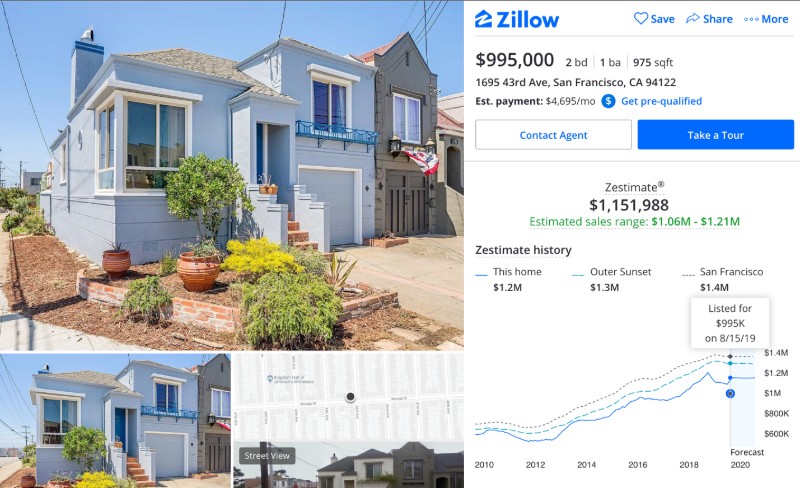

Zillowが提供している価格査定ツール「Zestimate」の画面例【出典】zillow.comより

Zillowが提供している価格査定ツール「Zestimate」の画面例【出典】zillow.comより

価格予測専業でやっているHouseCanaryがZillowやRedfinに負けるのは意外に思われるかもしれませんが、

・大手ポータルの方が優秀なエンジニアを採用できるブランド力・予算を持っていること

・アメリカの場合、データがオープンなため使用できるデータは基本的には各社変わらないこと

・それらに加えてZillowとRedfinは自社ポータル上の大量のユーザーデータを独自に抱えていること

を考えると自然な成り行きとも言えます。

ZillowやRedfinが無料で価格査定ツールを公開しているのに対し、HouseCanaryは有料でかつ精度で劣っているとなると、ツールの販売難易度が高くなることは容易に予想できます。

Opendoor: 価格査定アルゴリズムを活用した次世代の買取再販業

【出典】opendoor.comより

これまで見てきたように、物件売却の領域においては「チラシの投函」や「価格査定」などすでに存在する業務を後方支援するのがテック企業の主流でした。しかし、そういった「黒子」の立ち位置では十分な価値を発揮できているとは言えず、結果として物件売却マーケットはテクノロジーの進化が遅れていました。

そんなテック企業未開の地に満を持して登場したのがOpendoorです。

価格アルゴリズムを強みとする点はHouseCanaryと共通ですが、彼らは査定をするだけでなく、査定した価格に基づいて物件を実際にユーザーから買い取り、転売することで収益をあげるビジネスモデルです。業務支援という黒子の立ち位置からもう一歩踏み込んで「買取再販」という実業に参入しているのです。

米国でも通常の物件売却プロセスは平均で約4〜5ヶ月、長いと1年以上かかります。「いつ売れるか分からないまま、内見の対応をし続け、買い手からの過度な交渉にさらされる」「ようやく成約したと思ったらローン審査落ちで振り出しに戻る」という先行きが不透明かつ自分ではコントロールできないプロセスを踏まなければなりません。

その点、Opendoorは一定の条件を満たす物件であれば、面倒な手続きを踏むことなく最短10日で売り手の物件を買い取ってくれます。

Opendoor自身も物件を再販して転売益を確保する必要があることから買取価格は市場平均よりは低くなることが多く、大多数の「半年以内になるべく高値で売りたい」といったユーザーにはフィットしませんが、

・離婚や相続、破産に伴って家をすぐに手放して現金化したい人

・次に住み替える物件が決まっているので、スケジュール内に確実に今の家を売って次の購入資金に充てたい人

・多少の損はしてもいいからとにかく面倒な手続きを省略したい人

にとっては、とても喜ばれるサービスになっています。

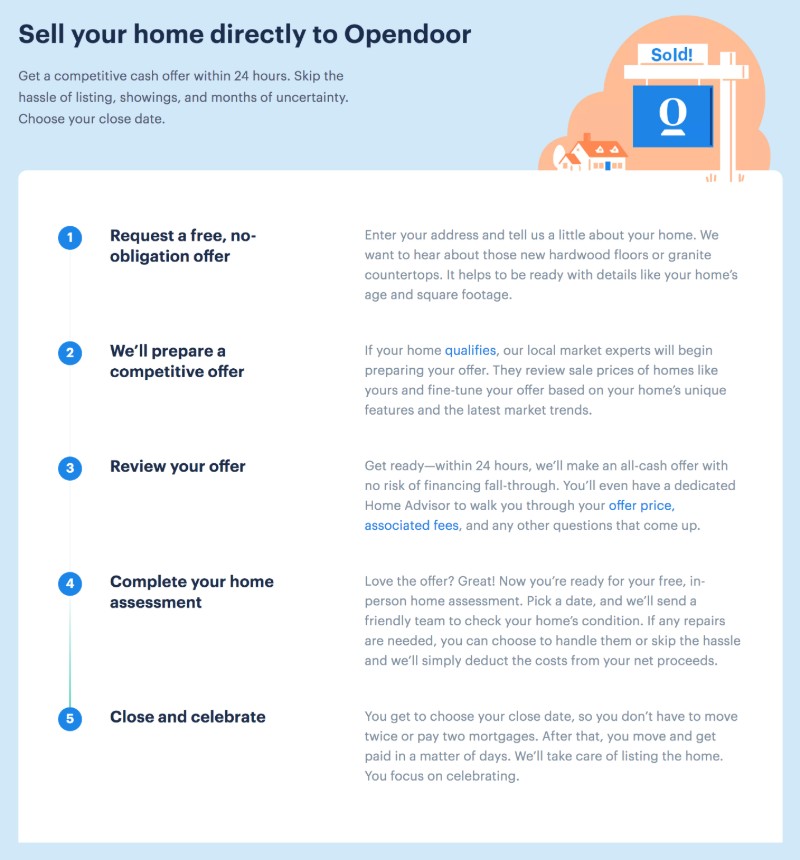

Opendoorへの物件売却の流れ

Opendoorへの物件売却の流れ

①買取オファーをリクエスト(無料)→②オファー提示→③オファーを確認→④物件調査→⑤売却

【出典】https://www.opendoor.com/w/how-it-works

こうしてOpendoorは既存業務の後方支援ビジネスが多かった不動産売却領域において、テクノロジーを活用して全く新しい市場を創造しました。その結果、すでに評価額4000億円を超えるユニコーン企業に成長しています。

この業態はInstant(即座)に物件を買い取ることからiBuyerと呼ばれ、その後OfferpadやKnockといったスタートアップやZillowやRedfinのような大手ポータル、さらにはKWやRealogyといったも老舗仲介会社も参入し、米国で今一番ホットな市場となっています。

EasyKnock: 売却後も賃貸で住み続けられるリースバック事業を展開

【出典】https://www.easyknock.com/

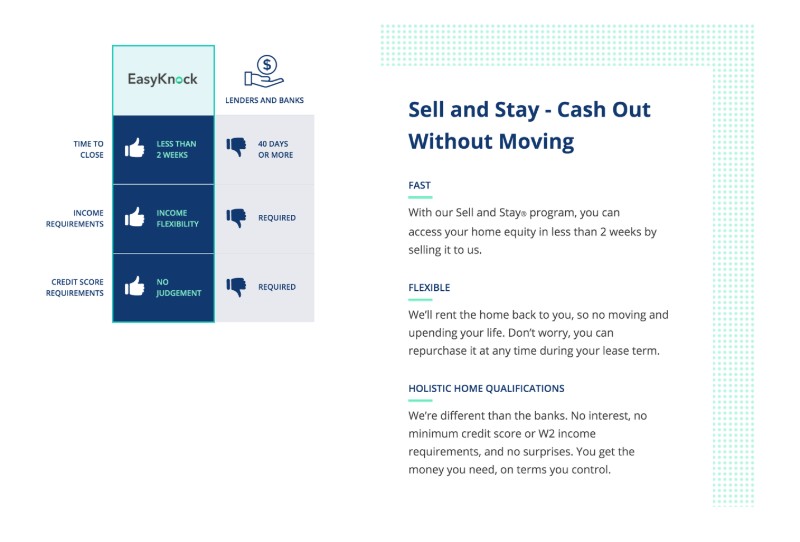

iBuyerの派生形としてここ最近大きな注目を浴びているのが「リースバック」というソリューションで、EasyKnockはその代表格です。物件を即座に売却できるとこまではiBuyerと同じなのですが、違いは売却後も家賃を支払うことで同じ物件にそのまま住み続けられる点です。

EasyKnockリースバックの流れ

①申し込み→②パーソナライズされた契約を提示→③現金と時間を獲得(同じ家に住み続けられる)→④買い戻しや引っ越し

【出典】https://www.easyknock.com/sell-and-stay-overview

このビジネスの主なターゲットはシニア層です。アメリカの場合、中古物件の価格が安定しているため固定資産としては家の資産価値は高いものの、年金制度や医療制度が整備されていないこともあり現金が不足して困窮するシニアが多いです。

そういったユーザーはEasyKnockを利用することで、家を売却してまとまった額のキャッシュを確保しながら、慣れ親しんだ家に住み続けることができます。「固定資産の流動化」という意味では、不動産担保ローンやリバースモーゲージが従来のソリューションでしたが、あくまでそれらは借金となるため年齢や収入、与信スコアによる審査があったり、借り入れ後も物件自体は所有し続けるため固定資産税や保険、メンテナンスといったランニングコストを払わなければならなかったり、という課題がありました。

リースバックは物件の所有権を手放さなければならないというデメリットはあるものの、サービス利用にあたり審査がなく、前述のランニングコストがかからないという気楽さから人気を集めています。

このソリューション自体は商業用物件では以前から一般的だったのですが、近年になってEasyKnockのようにテクノロジーを絡めてプロセスを効率化しながら住宅向けに転用するプレイヤーが出現し始めています。これも物件売却領域において、テック企業が業務支援の黒子から実業に進出している事例の一つと言えます。

同じく「物件資産はあるけど現金がない」という課題の解決を図っている企業の例としては、リースバックと不動産担保ローンの両方を提供するFigureや物件所有権の一部を証券化して現金で買い取るPointといった企業があり、これらも多額の資金調達に成功し、注目を集めています。

著者/市川 紘

シリコンバレーの不動産テック企業Movotoにて事業開発・ファイナンス部門Vice Presidentとして勤務。前職のリクルートSUUMOでは、営業→プロダクト→経営企画マネージャー→新規事業開発部長を担当。

個人として不動産テック関連のブログも執筆中。

https://medium.com/@coichikawa