今後の中古不動産市場の成長のカギを握るもの ー 代表樋口龍が語る、GA technologiesの目論見とは

- 経済的な流れや少子化という現状を鑑みると今後の中古不動産市場の拡大は免れない

- 不動産業界には、5つの課題が潜んでいる

- リフォーム・リノベーションに関する課題は大きく4つに分けられる

- 重要なのはデータを集めることではなく、集めたデータをいかに活用するかということ

国が主導して制度の導入を推進し、活性化を目指すこの中古不動産市場は、2015年より、中古マンションの供給数が3年連続で過去最高を更新し続けています。果たして、近年の中古不動産市場が好調の要因はどこにあるのでしょうか?

今回、SUMAVEは不動産テックカオスマップの作成に携わったNTTデータ経営研究所の川戸温志(カワト アツシ)さんと、中古不動産のポータルサービス「Renosy(リノシー)」*を開発・運営するGA technologiesの樋口龍(ヒグチ リョウ)代表の両氏にご協力いただき、対談企画を実現しました。

本対談では、市場が好調の要因について、また今後の課題や予測など、中古不動産市場の今を考えます。

*Renosyは、中古不動産において、物件探しからリノベーション・資産活用・購入後の管理までをトータルでサポートする中古不動産のポータルサービスです。2.5億件のビッグデータによる価格推定や未販売物件も網羅した「マンションカタログ」、希望物件の販売待ちアラート機能などを搭載し、不動産探しの可能性を広げユーザーの意思決定をサポートします。(公式HPより一部引用)

この記事で使う用語について

リフォーム:一般的に、「老朽化した住まいを新築当時の状態に戻すこと」を目的に行われます。例えば汚れた壁紙の張り替えや、傷ついたフローリングの張り替えなどの修繕や原状回復がこれにあたります。

リノベーション:一般的に、「老朽化した住まいを新築当時の状態よりもさらに向上させること」を目的に行われます。例えば成人した子どもが出て行った後に、リビングと子ども部屋の間にある壁を取り払ってリビングを広くしたりする大規模な改良工事などがこれにあたります。

今後、“拡大せざるを得ない”中古不動産市場

Q:中古不動産市場の現状について、教えてください。

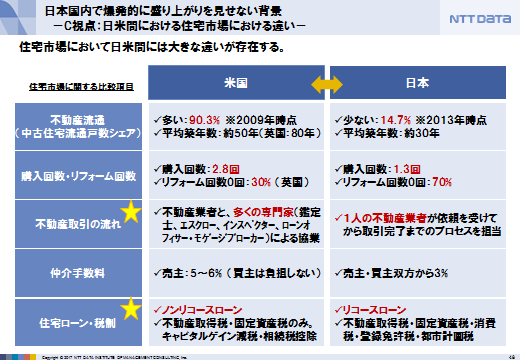

川戸:まず、これを見てもらえますか?

株式会社NTTデータ経営研究所:https://www.keieiken.co.jp/monthly/2016/0405/index.html

これは、日米間(※一部日英間)の不動産市場を比較したものです。ご覧の通り、アメリカの中古流通はすごく盛んで90%くらいが中古であるのに対して、日本は2013年の時点で15%くらい。今はもうちょっと増えているとは思いますが、欧米に比べてかなり低い水準です。

購入回数も、日本では平均回数が1.3回なのに対して、イギリスは約3回。リフォームも、日本では70%もの人がリフォームをしたことがないという調査結果です。

この差が生まれた大きな要因として考えられるのが、ローンと税制です。アメリカはノンリコースローン*なので、家を売ればローンがゼロになりますが、日本はローンが人にひも付いているので、家がどうなろうとローンは残ります。

*債務者がローンの返済ができなくなった場合に、そのローンの対照物件を売ることで返済責任がなくなる、というアメリカの不動産売買の際に用いられる融資の仕組みです。それに対し日本では、リコースローンというローンが人にひも付く仕組みを取っているので、ローン対象物件を売却したとしても返済金額に至らない場合は返済がその分仕切れないということが起き得ます。

さらに、アメリカでは不動産取得税と固定資産税しか掛かりませんが、日本ではそれ以外に、消費税や登録免許税、印紙税などが掛かります。こうした税制の違いが、日本における不動産取得の一つの壁になっているのではないでしょうか。

樋口:そうですね。このデータにもあるとおり、日本では家を平均30年くらいで建て替えています。でも、これはあくまで「建て替えの年数」であって「家の寿命」ではありません。日本にはリフォームやリノベーションという技術も知識も育っていなかったので、築年数が経った住宅は「建て替えなければならない」という状況が続いていたんですね。

このリフォームやリノベーションが日本で育たなかった要因として、「補修した分を価値として認めてこなかった」ことが大きいと思います。補修をしても物件の資産価値や銀行の評価が変わらない。対してアメリカでは、家を補修したりメンテナンスしたりすると、価値が再評価されます。国は今、「安心R住宅」*でリフォームやリノベーションを推奨することで、アメリカのように中古物件の価値を変えようとしているのです。

*正式名称は「特定既存住宅情報提供事業者団体登録制度」。同制度は、耐震性やインスペクション(住宅診断)がある一定の基準を満たしている住宅に対し、国の認めた事業所が「安心R住宅」という標章を与える仕組みを取っています。

Q:今ご指摘いただいたように、数多くの課題がある一方で、ここ数年は中古不動産を買う方が増えている、というデータが出ていますよね。

樋口:2016年に、首都圏の中古マンションの成約実績が新築マンションの成約実績数をついに超えましたね。でも、それは中古市場が透明化してきたというよりも、アベノミクスで新築価格が高騰したことによって、新築に手が出せないという経済的な流れが背景にあるからだと思います。

歴史を振り返ると、日本政府は第二次世界大戦以降、新築の購入を後押ししてきました。そのため、不動産を買う、となると日本人はまず「新築物件」の購入を考えます。しかし、アベノミクスで新築物件が高騰し、多くの方にとって「高くて手が出せない…」という状況から、中古物件にも目がいくようになりました。つまり、現在、好調だと言われている中古物件市場は、いろいろな取り組みの結果ではなくて、経済的な流れの影響が大きいのではという考えです。

川戸:首都圏の新築マンションって平均5000万円*くらいはしますよね。サラリーマンの年収の5〜7倍くらいが適正な価格だと言われているので、首都圏の平均年収を500〜600万円だと想定すると、5000万円の物件は高すぎる。私も「価格的に新築には手が出ない」という現状が、現在の中古物件市場好調の一因になっていると思いますね。

*不動産経済研究所によると、2017年度の首都圏の新築マンションの一戸あたりの平均価格は、5908万円です。

Q:ということは、”仕方なく“中古に流れているということでしょうか?

樋口:最初の流れはそうですね。ただし、いくら「新築が高い、中古だ」となってもここ10年で「物件をリノベーションして、付加価値をつけ、売却する」という文化がだいぶ定着してきたことも大きいと思います。

中古物件をリノベーションし、玄関の扉を開けると新築と遜色がない内装や最新の設備が整っている。そうすると、もともと新築で検討していた層も、「中古物件に対するイメージが変わり購入に至った」というケースが増加したというわけです。この受け皿があったお陰で、新築と中古が逆転したという現象になっていると思います。

このように、日本でもようやくリフォームやリノベーションが定着しはじめて、中古物件が認知されるようになってきました。お陰で「中古も悪くない」という評価が徐々に浸透してきている。この流れを今、不動産業界の企業側が生かしきれるかどうかが、非常に大事だと思っています。

川戸:つまり、リフォームやリノベーションがまだ根付いていなかった時代は、実際の仕上がりの品質が悪かったり、価格も不透明だったり。でもこの10年で市場が拡大するにつれて自ずと競争が激しくなり、品質や価格の透明性が出てきた。その結果、市場全体が良くなってきているということは、不動産業界にとっては明るい材料だと思うのですが、どうでしょう?

樋口:まさにそのとおりだと思います。それに加えて人口減少の影響で、新築を建て続けることが、長いスパンで考えると難しい。政府のデータでも新築の供給戸数が減っていくという分析結果が出ています。そうなると、大手不動産もディベロッパーも、必然的に中古市場を活性化させていかなければならないという流れになってきています。複合的にいろんなタイミングが重なり合っているような状況です。

Q:つまり、これからも中古不動産市場、さらにはリフォームやリノベーション市場もそれに伴い拡大を続けると?

川戸:そうなる方向しかないですよね。

樋口:そうならざるを得ない状況ですね。トータル的には、いい流れがきているなと感じています。

不動産テックの力で、業界全体に潜む5つの問題点を解決したい

Q:樋口様は、近年の中古不動産市場の拡大を見込んで、今の会社と「Renosy」を立ち上げられたのでしょうか?

樋口:中古不動産市場の課題を解決する、というのはもちろんそうなのですが、もうちょっと広い視点で考えたときに、不動産全体の抱える課題を解決したいと思い、いまの会社と「Renosy」サービスを立ち上げました。

私は、不動産業界全体が、他の業界のスタンダードと比べて10年、下手したら15年は遅れていることに問題意識を持っています。

具体的には、大きく分けて5つの課題があると思っています。

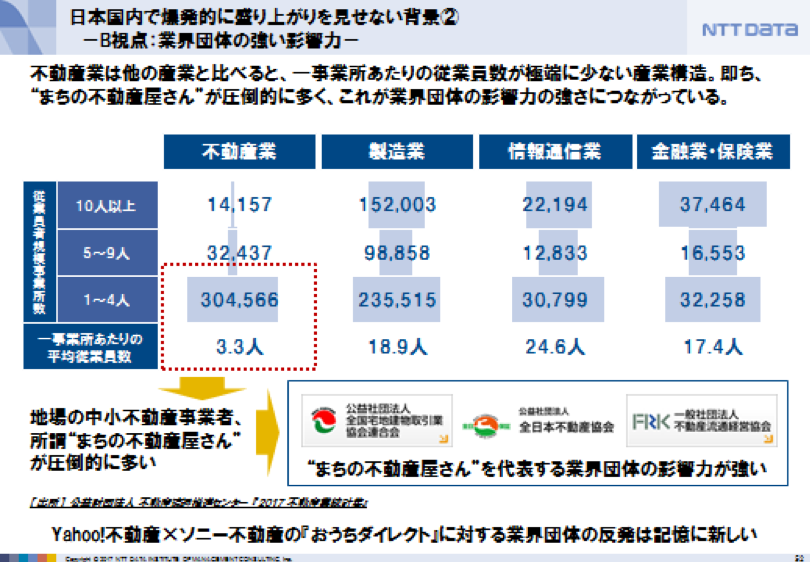

1つは、不動産に関連する情報がすべてオープンになってはいない「(消費者と業者間の)情報の非対称性」。2つ目が、「テクノロジー化の遅れ」。未だに紙やFAXを中心として業務を行なっていますよね。3つ目が、「(欧米に比べ)中古流通比率の低さ」。4つ目は、見逃されがちなのですが、「学生や良い人材から選ばれにくいということ」。これは、不動産業界の99%が中小企業ということも影響していると思います。

公益財団法人 不動産流通推進センター『2017 不動産業統計集』に基づきNTTデータ経営研究所にて作成

川戸:(上記画像を見せて)これですよね。不動産は、1人とか2人の事業主が圧倒的に多い業界なので、すごく特殊なんですね。他の業界だと業界最大手がある程度、業界全体を握って動かすことができたりしますが、不動産業界は逆で、むしろ、中小企業のほうが業界を動かすことができる。

樋口:まさに、おっしゃる通りです。私は、そういうところも含めて業界を抜本的に変えたいと思っています。不動産業界を魅力のある人気の業界にしなくてはいけない。今は、不動産の営業はノルマがあって大変そう、顧客と直接関わるために拘束時間が長そう、といったイメージが先行してしまっている。これが「良い人材が他の業界に行ってしまいがちであること」につながっているのだと思っています。

そして5つ目の課題が「クリエイティビティが重要視されていない」という点です。今の不動産業界は「ありのままをありのままで提供する」ということを良しとしている。それは、リノベーション・リフォームが浸透してきている現在であっても、物件(部屋)の取り扱いに関して根強く残っている文化でもあります、自社のWebサイトの扱いもそうです。デザイナーが社内にいる企業は本当に少ない。デザイン性がすごく重要視されている今の時代であってもそれが現状でしょう。

私は、この5つの課題に向き合い、一つずつクリアしていくことがまず業界全体に必要なことではないかと思っています。

中古不動産市場が抱える4つの問題とは

Q:業界全体の課題については、樋口さんが今、お話ししてくださったのですが、中古不動産市場の抱える課題というのはどんなものなのでしょうか?

川戸:私は、日本の中古不動産市場が抱える問題、特に今後の中古不動産の成長を後押し、カギを握る「リフォーム・リノベーション」に関する問題は大きく4つあると思っています。

1つは、「リフォーム業者を評価する情報やすべがないこと」。評価の良し悪しというのは何かの測定方法があって初めて良い、悪いの判断をすることができるのですが、そもそも測定方法も情報もないんです。

2つ目が、「見積もりの妥当性」ですね。これは新築でも言えることですが、よくリフォームやリノベーションをするときに、最初の見積もりでは安かったのに、後から追加料金でこれだけ掛かります、ということが起きる。でも、出てきた見積もりの妥当性や適正性は誰にもわからないですよね。

3つ目が、「一般の人はリノベーション箇所の設計図や模型図を見せられても施行後のイメージが湧かず、齟齬が生まれ、トラブルを招くこと」。リフォーム・リノベーションを頼む側と、業者の間に齟齬があって、完成後に、こんな風になるとは思ってなかったと、トラブルになることがあります。

最後が、「一般の人は家をリフォーム、リノベーションするときの全体の作業工程がわからないこと」です。業者の人たちの頭の中では「契約前はリフォーム見積書と設計図を準備して、次はリフォーム契約のための住宅リフォーム工事標準契約書を準備して、ローンの契約のために資料を揃えて…」といった手順のイメージが頭の中にある。しかし、一般の人は突然連絡を受けて「翌日までにリフォームローンの契約に必要な住宅ローン返済状況確認資料とか、印鑑証明書などを準備してください」と言われて、それに強いストレスを感じたりします。

この辺りを、現場で活躍されている樋口さんは実際どう感じられていますか?

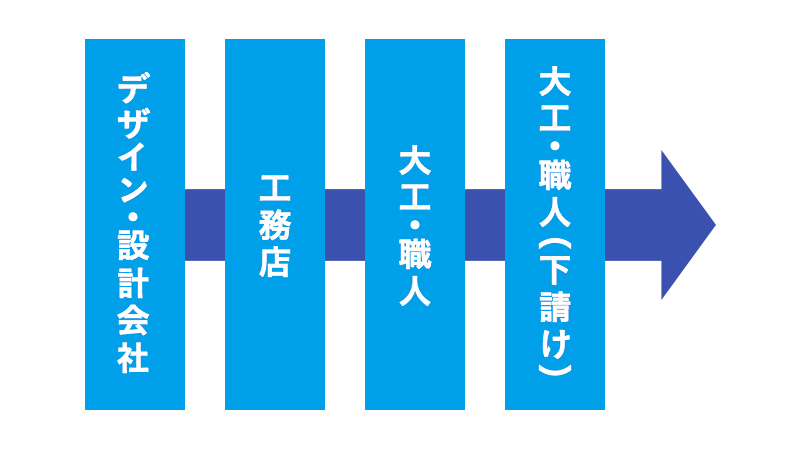

樋口:弊社のように、リノベーションに関わると、不動産だけでなく建設も深く関わってくる。川戸さんがご指摘された不透明な部分は、建設業界の抱える本当に大きな課題です。

その根底にある問題が、4次流通が一般的であること。デザイン会社が設計をして、施工は工務店にお願いします。工務店は大工にお願いして、大工はさらにその下請けの大工さんにお願いをする。これが業務を煩雑にしてさらにコストもかさむ大きな要因です。リノベーションをする会社は、この非効率な仕組みのせいで、利益を生み出すことが難しくなっています。

その根底にある問題が、4次流通が一般的であること。デザイン会社が設計をして、施工は工務店にお願いします。工務店は大工にお願いして、大工はさらにその下請けの大工さんにお願いをする。これが業務を煩雑にしてさらにコストもかさむ大きな要因です。リノベーションをする会社は、この非効率な仕組みのせいで、利益を生み出すことが難しくなっています。

これに輪をかけて、今は職人も不足している。私たちは、そこも変えたいと思っています。職人の仕事は異なる環境下で異なる素材に1センチ、1ミリ単位で釘を刺すことが求められるので、現実的にはロボットで入れ替わるというのは難しい。だから今後、職人は今まで以上に必要不可欠な存在になっていくでしょう。

つまり、リノベーションやリフォームは建設に深く関わることなので、テクノロジーの力で課題を解決するには、不動産テックだけでなく、建設テックも同時に推進していかないといけない。そうしないと、リフォーム・リノベーションに付随する「不透明さ」は解決されないと思っています。

川戸:建設テックといえば、建設会社マッチングプラットフォーム「ツクリンク」というのがあるのですが、ここ最近急激に利用者が伸びてきているみたいですね。

ツクリンクのサイトを見ると、日雇いの仕事が並んでいて、できる人を探している会社と、日雇いの仕事を探している建設現場で働く人のニーズのマッチングを行っているんです。2017年の夏頃から利用者が急激に伸びてきたらしいのですが、おそらく職人不足とか給料の高騰などが影響しているのかなと思います。

樋口さんのおっしゃる通り、不動産業界と建設業界は密接な関係にあります。なので、私はこのマッチングサービスも、一般的には「建設テック」と言われるのでしょうが、「不動産テック」と呼んでもいいと思っています。

Q:でもマッチングによって「職人さんの数の絶対数が足りない」という根本的な問題は解決されないですよね?

川戸:人は増えないかもしれないけれど、生産性は間違いなく上がるでしょう。建設現場で働かれている方は、雨が降ったから今日するはずだった仕事がなくなった、という話をよく聞きます。極端な例ですが、こっちは大雨で仕事がなくなってしまったけれど、電車で30分行ったところは晴れていてできる仕事がある、なんてことも起こり得る。

樋口:もしマッチング率を高めることができれば、成功体験が生まれる可能性もありますよね。職人は結構稼げるよ、という情報が口コミで広がれば、他の業界から人が入ってくるきっかけにもなる。そういう好循環も生まれると思います。

重要なのは、「リアル」と「データ」の掛け合わせ

川戸:先ほど、建設業界も同時に変えていきたいとおっしゃられていましたが、どんなことをされようとしているのか、少しだけ教えていただけますか?

樋口:今、まさに取り組んでいることですが、リフォームやリノベーションの会社は自社で職人を抱えているところがない。端的に言えばそこを内製化して、4次流通になっていたところを全部自社でできるようにしようとしています。

私たちはオンラインではRenosyという、不動産の「知る」「買う」「リノベーションする」「投資する」を一括でサポートするサービスを展開しながら、リアルでも、建設の免許を持って、設計士を抱え、建設にも深く関わっている。なぜなら、不動産と建設は切り離せないからです。

リノベーションの現場に直接関わることで、作業工程が不明瞭だとか工程施工費の管理が難しいとか、そういった現場の生の声や課題感をデータとして蓄積することで、テクノロジーの力で何をどう変えるべきなのか、検証することができる。

川戸:シェアオフィスで有名なWeWork(ウィーワーク)も、会議室での人と人の距離とか、オフィスで集めたデータを次のシェアオフィスを作るときに生かしているみたいですね。GA technologiesさんがしようとしていることも、そういうのに近いのかなと。

樋口:そうですね。やっぱり、不動産も建設もリアルがすごく大切なんです。宅建業の免許、建設業の免許を持って自分たちで実際に建設に関わったほうがさまざまな問題もわかるし、データも取れる。一気通貫じゃないとできないことがたくさんあります。

川戸:一気通貫で手がけて初めて現場の生の声を拾ったりすることができるのでしょうね。御社の建設テックへの進出も、楽しみにしています。本日はありがとうございました。

樋口:ありがとうございました。