分譲世界初。AI搭載マンションが東京都港区で販売開始

- 【世界初】株式会社インヴァランスが住戸内にAIを搭載したマンションの分譲を開始した

- アメリカで300ユニット以上の実績がある『CASPAR』を日本仕様にして導入

- 『CASPAR』を開発したのは知る人ぞ知る人物、Ashutosh Saxena(アシュトシュ・サクセナ)と、David Cheriton(デービット・チェリトン)

新たな概念のスマートホームが、国内で分譲されました。2018年4月23日に、株式会社インヴァランスが販売をはじめた、AI搭載マンションです。このマンションは、「入居者に新たなUXを提供する」として、ひそかに注目を浴びています。

- 新たなUXとは何か

- なぜ、新たなUXを入居者に提供できるのか

2つに焦点をあて、インヴァランスの代表取締役社長である、小暮学(こぐれ・まなぶ)氏に話を聞くことができました。

本記事は、AI搭載マンションがどんな物件なのかを簡単に紹介し、小暮氏のインタビュー内容をご紹介する構成です。SUMAVEは、AI搭載マンションの概要を以前の記事でご紹介しています。どんな物件なのかの紹介は、そのときの記事を引用したダイジェスト版です。【レポート】AI時代の新ビジネスコミュニケーション ~CNET Japan Live 2018~を既読のかたは、小暮氏のインタビューよりご覧ください。

本記事は、AI搭載マンションがどんな物件なのかを簡単に紹介し、小暮氏のインタビュー内容をご紹介する構成です。SUMAVEは、AI搭載マンションの概要を以前の記事でご紹介しています。どんな物件なのかの紹介は、そのときの記事を引用したダイジェスト版です。【レポート】AI時代の新ビジネスコミュニケーション ~CNET Japan Live 2018~を既読のかたは、小暮氏のインタビューよりご覧ください。

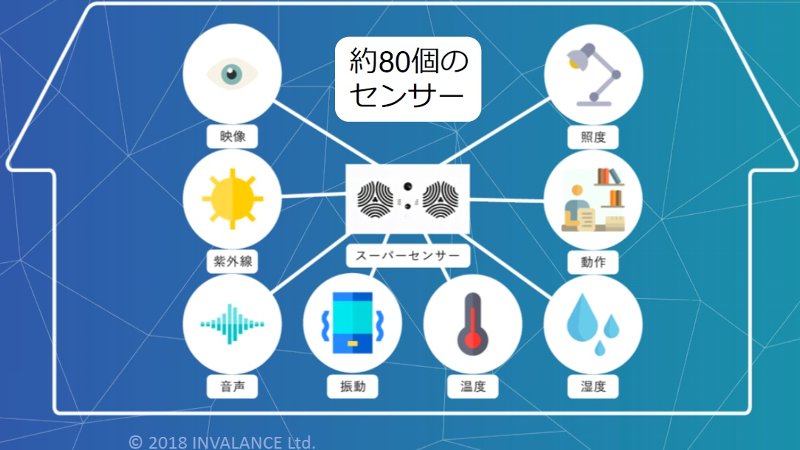

約80のセンサーが快適な空間を作り出す、AI搭載マンション

AI搭載マンションとは、宅内に設置されたスーパーセンサーが住人の行動をセンシング、ディープラーニングすることで、「いずれ、室内での人によるスイッチ操作がいらなくなる」という物件です。映像、紫外線、音声、振動、温度、湿度、人による動作、照度などの約80のセンサーが、人や人の周辺環境をセンシングし、室内の情報を集めます。以下が、壁に埋め込まれたスーパーセンサーです。

センシングした情報をAIが分析し、約32億通りあるとされる、「人が室内でとるアクション」を演算して、住人にとっての最適な環境を瞬時に割り出す仕組みです。割り出した、「最適な環境」に基づき、これまで人がやっていた、「快適な環境にするための行動」をAIが代行してくれます。たとえば、住人に、「掃除をするたびに窓を開ける習慣がある」なら、AIは、「この住人は掃除をするときに窓を開ける」を学びます。学ぶと、住人が掃除機を使うたびに、AIはカーテンや窓を開けるようになるのです。米国での実証実験では、「入居者が1日に行なうデバイス操作の8割以上をAIがサポートした」という報告も。AIと暮せば暮らすほど、人間のスイッチ操作が不要になっていくのです。

センシングした情報をAIが分析し、約32億通りあるとされる、「人が室内でとるアクション」を演算して、住人にとっての最適な環境を瞬時に割り出す仕組みです。割り出した、「最適な環境」に基づき、これまで人がやっていた、「快適な環境にするための行動」をAIが代行してくれます。たとえば、住人に、「掃除をするたびに窓を開ける習慣がある」なら、AIは、「この住人は掃除をするときに窓を開ける」を学びます。学ぶと、住人が掃除機を使うたびに、AIはカーテンや窓を開けるようになるのです。米国での実証実験では、「入居者が1日に行なうデバイス操作の8割以上をAIがサポートした」という報告も。AIと暮せば暮らすほど、人間のスイッチ操作が不要になっていくのです。

「テレビのリモコンはどこだったか」

「部屋の電気を消し忘れた」

そうした事態とは、無縁になります。目覚まし時計をセットする必要もなくなるでしょう。生活習慣を見守ってくれるAIが、起床時間にカーテンを開け、室内に朝日を取り組んでくれます。「私には、朝いちばんの太陽光はまぶしすぎる」という人が、AIによって全開にされたカーテンを毎朝、半分だけ閉めるとしましょう。数日後に、AIは、カーテンを全開にせず、半分だけを開けるようになるのです。これが、AIと暮らすという、新たなUXです。32億通りほどあるとされる人のアクションを、AIが、住人ごとに最適化し、快適な住空間を提供してくれます。この新たな体験の提供を、インヴァランスは、あるスタートアップ企業と提携することで実現しました。その企業とは、アメリカにあるBrain of Things社です。

Brain of Things社の『CASPAR』

マンションに搭載されたAIは、アメリカのベンチャー企業が開発しています。Brain of Things(ブレンオブシングス)社(以下、BOT社)が開発した、『CASPAR』というAIです。アメリカ国内では、ヘルスケア業界で、すでに300ユニットほどの導入実績があります。先行するアメリカでの、『CASPAR』が入居者にどんなことをしているか。その実績を、小暮氏は教えてくれました。インタビューをどうぞ。

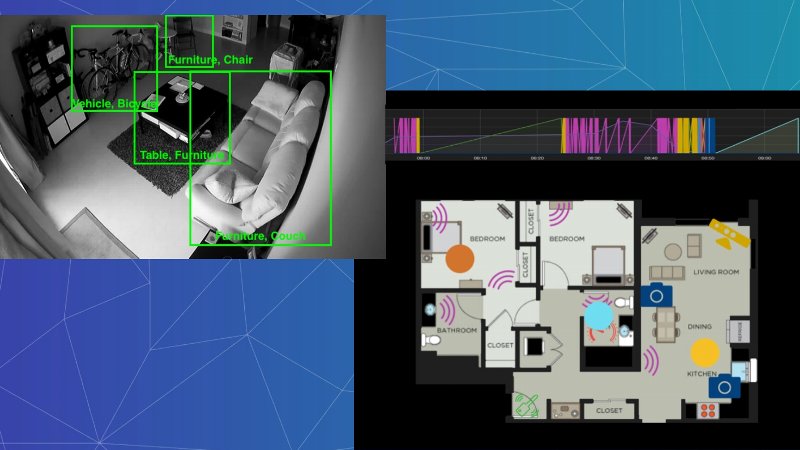

小暮:たとえば、『CASPAR』は、決められた時刻に、入居者が薬を飲んでいなければ、アラートを発します。なぜ、アラートを発せられるかというと、CASPARはディープラーニングにより、薬の画像や薬の音などを学習しているからです。室内の80ほどのセンサーが、居住者の動き、音等から「入居者は薬を飲んでいない」と判断できるからです。CASPARには、室内の家具等の配置に関しても、部屋の間取りをAIに覚えさせて、「ここにソファーがありますよ」と教えることは、一切してないんです。CASPAR自身が学習した情報の中から、『これがソファであろう』と判断しています。

小暮:たとえば、『CASPAR』は、決められた時刻に、入居者が薬を飲んでいなければ、アラートを発します。なぜ、アラートを発せられるかというと、CASPARはディープラーニングにより、薬の画像や薬の音などを学習しているからです。室内の80ほどのセンサーが、居住者の動き、音等から「入居者は薬を飲んでいない」と判断できるからです。CASPARには、室内の家具等の配置に関しても、部屋の間取りをAIに覚えさせて、「ここにソファーがありますよ」と教えることは、一切してないんです。CASPAR自身が学習した情報の中から、『これがソファであろう』と判断しています。

Q:入居者がソファーの位置を替えたら、移動先でソファーは認識されますか。

小暮:されます。移動した先で、ソファーを判断します。模様替えの心配がいらないのは、このためですね。事前に、クラウド上にある画像を何百万枚と学習させているので、画像認識によってマッチングできるようになっています。精度は非常に高いです。冷蔵後とよく似た大きさの、キャビネットがあるとしましょう。冷蔵庫が置いてあった場所に置き換えると、CASPARは、冷蔵庫とキャビネットの違いを認識します。それは、キャビネットがどんな用途で使われ、どんな見た目のものか、ディープラーニングさせているから可能なのです。

Q:家電や家具の新商品などは、認識するのでしょうか。

小暮:これまでとは、まったく形の違う商品が発売されたとしたら――。AIが迷う可能性はありますね。たとえば、「冷蔵庫の形をしたソファー」などです。AIがラーニングするまでのあいだは、認識しない可能性があります。ただ、クラウド上にある画像をつねに学習させているため、暮らし続けることでそうしたことは解消されます。重要なことは、AIがディープラーニングする点です。学習することで、入居者の「入居体験」であるUXに、これまでにない、新しい価値を提供できる点にあります。ビジュアルセンサーが家電を認識することが重要なのではありません。

Q:住人が心地よいと感じる空間を作り出せる点が、重要ということですか。

Q:住人が心地よいと感じる空間を作り出せる点が、重要ということですか。

小暮:その通りです。心地よい入居体験という、新たなUXを入居者へ提供することに、『CASPAR』は非常にこだわっています。

Q:何を、どんな風に、こだわっているのか、教えてください。

小暮:カーテンを開けるなどの、何かのアクションを起こすとき、『CASPAR』は、確信に近い自信を持たないと行動しません。たとえば、「カーテンを開けてもリスクがある部屋、リスクがない部屋」があるんですが、おわかりでしょうか。『CASPAR』が確信をもって判断するための演算に、ゲームセオリーなどの数式が無数に使われています。このときの演算結果で、はじめて、「寝室のカーテンを開ける」という判断に至った場合、そこにはリスクがともなうんです。これに対し、「リビングのカーテンを開ける」という判断は、「寝室のカーテンを開ける」よりもリスクが下がります。『CASPAR』にとって、リビングのカーテンは寝室よりも開けやすいんですね。

Q:AIがリスクを判断している、ということでしょうか。

小暮:ええ。寝室は、家のなかでもプライベートな空間です。プライベート空間が外から見られないよう、カーテンは目隠しの役割も担っていると思います。もし、寝室で自分が着替えているときに、カーテンが勝手に開いてしまったら、不愉快な気分になりませんか。これがリスクです。「リスクはない」と強く自信が持てるときでないと、『CASPAR』はアクションを選択しないようになっています。裏を返せば、ディープラーニング後のアクションを繰り返するほどに、『CASPAR』は自信を深めるのです。これまでの実証実験の結果からいうと、入居してから2か月、3か月ほどが過ぎれば、家のスイッチ操作の8割くらいが不要になります。確信を得た『CASPAR』が、人に代わって快適な空間を作り出せる証です。このモデルルームにおいても、私たちは、ほとんどスイッチを押しません。天井の電気をつけたり消したりは不要ですし、一日のなかでも、『CASPAR』は時間帯によって室内の明るさを快適な状態に保ってくれます。

BOT社は、なぜ、このような『CASPAR』を開発することができたのでしょうか。次は、その秘密に迫ります。

優秀なメンバーが集結したBOT社

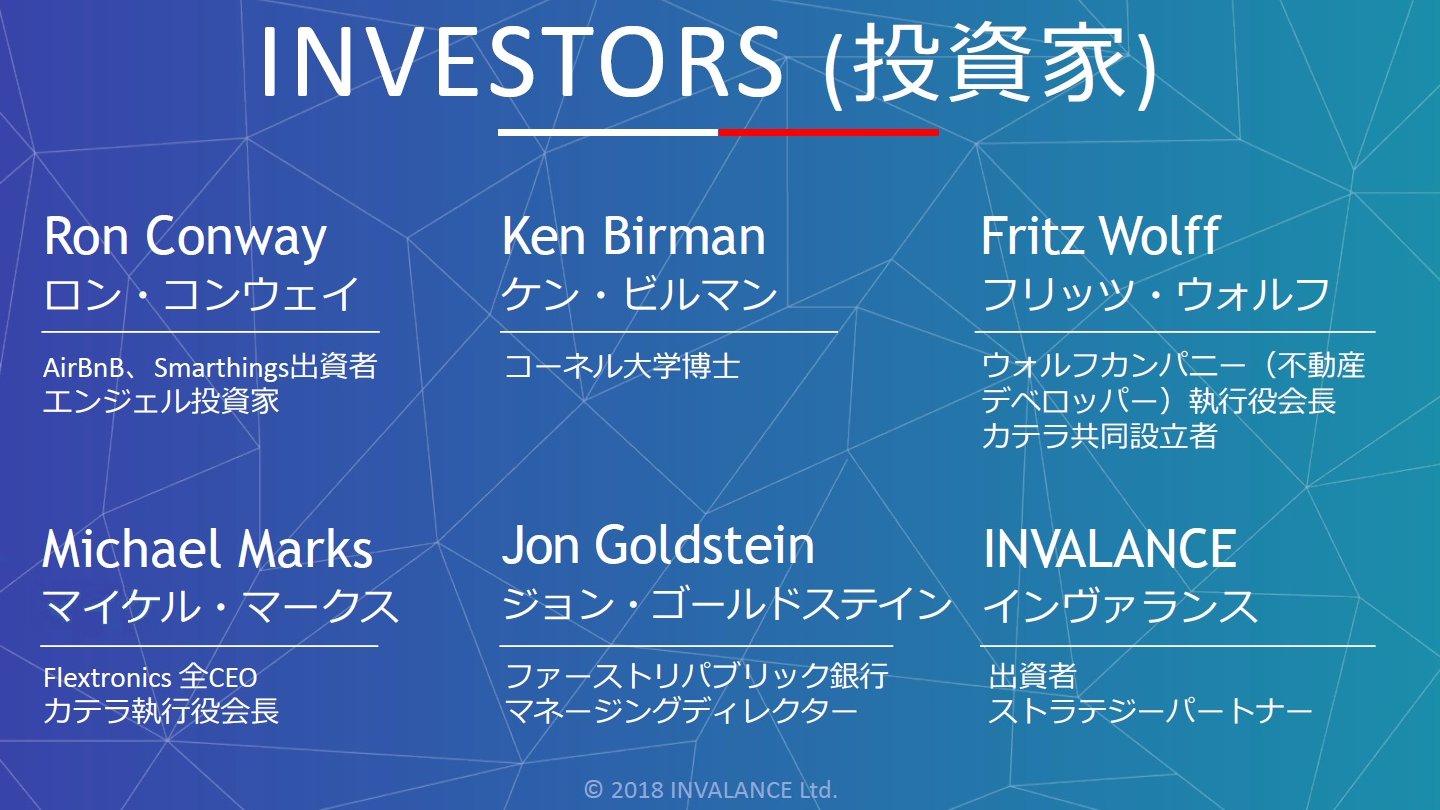

BOT社は、社名よりも、創業者の2人が有名なベンチャー企業です。BOT社は、人工知能の権威とされる、CEOのAshutosh Saxena(アシュトシュ・サクセナ)と、スタンフォード大学で教鞭をふるう、チーフサイエンティストのDavid Cheriton(デービット・チェリトン)によって創業されました。とくに、チェリトン氏は、当時、大学生だったLarry Page(ラリー・ペイジ)とSergey Brin(セルゲイ・ブリン)という2名の才能を見出したことで有名です。チェリトン氏が投資家となって出資したあと、2名の大学生は大きな成功を収め、Googleの創業者として知られる存在になります。ほかにも、小暮氏がBOT社のエピソードを披露してくれました。明かされたのは、『CASPAR』のすごさ、BOT社の技術力の高さです。

小暮:BOT社の技術力は極めて高いです。創業者の2人以外にも、Elon Musk(イーロン・マスク)が設立した、宇宙ベンチャーのSpaceXや自動車会社のテスラ出身のエンジニアが、BOT社の開発メンバーに名を連ねています。このほかに、最近ですと、ファウンダーのマイケル・マークス氏が話題です。彼は、Katerra(カテラ)というアメリカのスタートアップ企業を創業しているんですが、Katerraを作り上げたのはBOT社のメンバーとされています。

小暮:BOT社のメンバーは、BOT社を立ち上げる1年前に、Katerraの創業に深く関与しているんです。当時、Katerraでスマートホームに取り組むつもりだったCheriton氏は、プログラミングで実現させようと試みます。ところが、天候、湿度、温度などの周辺環境情報が複雑に絡み合うため、プログラミングでの実現を断念。コーネル大学にいたSaxena氏を呼び戻し、BOT社を立ち上げて、今後は、AIによるスマートホームの実現を目指します。半年後。Saxena氏は『CASPAR』を生み出します。半年という期間で、『CASPAR』の基礎となるAIの開発に成功したのです。現在の『CASPAR』は、室内で話かけることで、音声によるIoTデバイスの操作が可能なんですが、音声アシスタントも、BOT社のオリジナルです。国内で分譲をはじめたAI搭載マンションや、このモデルルームでも実演できます。

――CASPAR、カーテンを閉めて

(カーテンが閉まりはじめる)

小暮:ご覧のように、音声認識による設備操作も可能ですが、この音声アシスタントは、市販されている製品ではありません。AIや音声アシスタントを開発できるメンバーが、BOT社にはいるのです。私たちが日本で分譲をはじめた『CASPAR』には、そんなメンバーが作り出したAIが搭載されているんですよ。

2018年の目標は、分譲を国内53世帯

Q:今回は分譲の開始となりましたが、賃貸物件への導入など、今度の展望をお聞かせください。

小暮:『CASPAR』を導入した賃貸物件は、年内に完成させます。2018年の目標は、分譲を国内53世帯です。今後も増やす予定です。価格帯などの細かい部分は、現在、調整しているところです。周辺相場に対して、『CASPAR』を導入することによるバリューアップが、どのくらいできるのか。賃貸物件も手掛けていきます。ワンオーナーの物件なら、全戸に『CASPAR』を導入することで、物件に新しい価値を生み出せるはずです。ちなみに、運用が先行しているアメリカでは、ウルフという不動産会社が『CASPAR』を販売しています。ウルフからは、「『CASPAR』を導入したことで、周辺相場に比べ、家賃が5%くらいあがった」と聞いています。

Q:物件のオーナーが、「うちにも『CASPAR』を入れたい」という相談をできますか。

小暮:今後はそうなっていくでしょう。リフォーム市場なども、当然、狙っていきます。ただし、今は、他社のデベロッパーさん等ともPOCを進めていく予定です。『CASPAR』のハード部分であるスーパーセンサーには、改良の余地もあります。

小暮:現時点では、完全量産に対応できる仕様ではありません。設計や基盤づくりから見直していて、ブラッシュアップし、年内には形にする予定です。今後の展望で付け加えるなら、インヴァランス社の場合、『alyssa.』というサービスが好調でして、『CASPAR』とは別に、『alyssa.』のOEM提供もしていきます。すでに、5、6社からオファーをいただいています。

小暮:現時点では、完全量産に対応できる仕様ではありません。設計や基盤づくりから見直していて、ブラッシュアップし、年内には形にする予定です。今後の展望で付け加えるなら、インヴァランス社の場合、『alyssa.』というサービスが好調でして、『CASPAR』とは別に、『alyssa.』のOEM提供もしていきます。すでに、5、6社からオファーをいただいています。

Q:OEM先の企業のメリットはなんでしょうか。

小暮:いろいろありますが、一番大きいのは、私たちの『alyssa.cloud(アリッサクラウド)』というサービスが使えるようになる点ですね。いくつか、例を挙げます。

- 建物管理、賃貸管理、営業サイドの営業支援ソフなどを、API連携

- Z-Wave(ジーウェブ)通信規格による、確実で安定した通信環境の提供

- 家賃のトラックレコード管理

- 月間120記事前後を配信しているオウンドメディアをもつことも可能

小暮:『alyssa.』自体は、管理会社さんと入居者さんのコミュニケーションツールとして開発したので、ゴミ出し日の周知、共有部の清掃、断水のお知らせ、なども一括管理で入居者さんへ伝えられるようになります。『alyssa.』、『CASPAR』に代表される、モノづくりや価値づくりを通じて、今後も私たちは不動産テック領域で新しい可能性を創造していきたい考えです。その1つのステップとして、『CASPAR』のリセラーとしての活動に、私たちは力を入れていきます。