国交省の社会実験に参加していたLIFULL HOME’S LIVEが、IT重説を導入してつかんだ手応えとは

- 2017年10月より「IT重説」が本格解禁に

- 対象は個人賃貸のみで、法人賃貸や売買に関しては未実施

- LIFULL HOME’S LIVEを利用することでユーザー、不動産会社共にメリットがあり反響が大きい

2017年10月より、IT重説が本格的に解禁され、話題となっています。

IT重説とは、「賃貸借契約における借り主に対する重要事項説明をTV電話などのオンライン上で行うこと」です。これまで重要事項説明(以下、重説)は、対面での説明実施を義務付けられていましたが、国土交通省は2015年8月から2017年1月までの1年5ケ月にわたり、IT重説の社会実験を主導しました。10月の解禁は、この社会実験をへてのことです。では、一体どのような実験内容だったのでしょうか。

IT重説が本格的に始まった背景

実験期間中にIT重説を実施したのは53社でした。実施件数は全体で1,071件にのぼったものの、件数の多い上位3社が全体の8割以上を占めています。実験に参加していた企業のあいだでも、本格利用しているところと、そうでないところが見てとれる結果でした。

本格的に実施となった背景には、実施件数1,071件のうち1,069件を占めた賃貸取引で、目立ったトラブルや問題が発生しなかったことがあります。実証件数としての数が十分に確保できたことも要因の一つです。そこで、法人売買取引ではなく、「賃貸借契約における借主への重要事項説明に限られた運用実施」として、IT重説は本格的に始まりました。

今回ご紹介するLIFULL HOME’S LIVEは、IT重説の社会実験に参加したサービスです。そこで、社会実験に参加してわかったことなどを、株式会社LIFULL(ライフル)のLIFULL HOME’S 事業本部 賃貸事業部長の池本直樹氏(写真左)、LIFULL HOME’S 事業本部 賃貸事業部 UXユニット UX1グループ長 LIFULL HOME’S LIVE責任者の松下陽平氏(写真右)に聞きました。

不動産会社での体験をオンライン上で

Q:まずは、LIFULL HOME’S LIVEを始めたきっかけを教えてください。

松下氏:きっかけは、「お客様に、オンライン上でも、実際の不動産会社へ行ったり、不動産物件を見たりする体験に近いサービスを提供したい」との思いでした。

今は、弊社のサービスを含め、ネット上で簡単に物件の検索や比較を行えます。LIFULL HOME’S LIVEでは、それに加えて、見学から重説までの一連のステップをオンライン上で進められるようになります。目指しているのは、以下のような情報をオンライン上で再現することです。

- 浴室の水圧の強さ

- 窓を開けたときの眺め

- 物件周辺の交通量

これらは、内覧することでわかる情報とされてきましたが、今では、不動産会社とのビデオ電話で解決することも多いです。オンライン上で確認できれば、内覧の回数を減らせます。本当に気に入った物件だけを内覧すれば、限られた自分の時間を有効に使えますし、結果的に、入居希望者の利便性向上につながると感じています。

池本氏:重要事項説明書の書面交付は変わらず必要なので、IT重説を実施する前に書面を交付し、あらかじめ目を通してもらうことができれば、借主の内容理解が進み、説明時間の短縮による営業効率化なども可能です。

「1年以内に引越予定がある」と答えた人の8割がオンラインでの物件見学に前向き

Q:LIFULL HOME’S LIVEの反響はいかがでしょうか?

池本氏:まだ実際にご利用いただいているケースは多くありません。傾向としてこうだと言える定量には達していないですね。

ただし、弊社の調査では次のようなことがわかっています。今後1年以内に引越予定がある500人を対象に、「オンライン上で物件見学できるサービスを使ってみたいかどうか」を聞いたところ、およそ8割程度の人が、「使ってみたい」と回答しています。利用者の期待値は高いです。弊社としては、手応えを感じています。

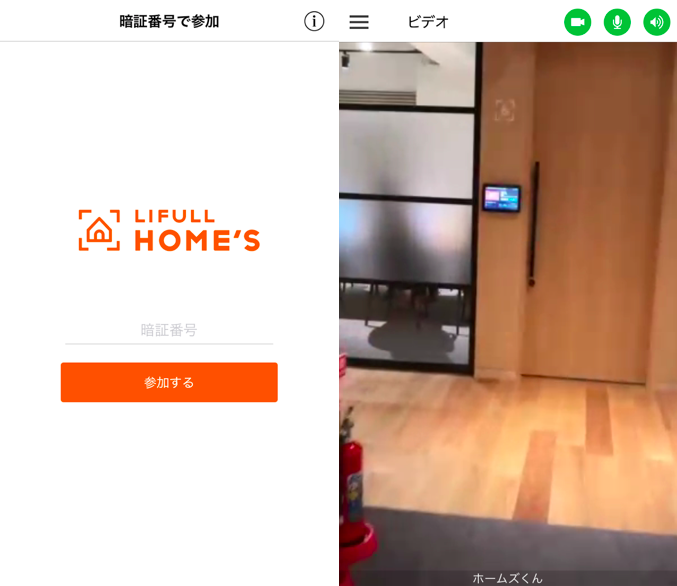

写真説明:アプリを立ち上げて暗証番号を入力するとビデオ電話画面になる。映像は高画質で、回線は途切れにくい。

Q:今後の取り組みについて教えてください。

松下氏: 今後も、「オンライン上で不動産契約が完結するサービスを目指す方針」に変わりはありません。今は家賃保証などで店舗に行かなくてはならないのですが、そうした部分に関しては、オンライン上での業務と相性が良いです。弊社としては、制度の変更に対して機能強化することで柔軟に対応していきたいと思います。

制度の変化は、ユーザー、不動産会社の双方に、理解や認知を促す必要があるでしょう。まずは、LIFULL HOME’S LIVEで取り扱える物件数を増やします。不動産会社に対しては、サービスに関するセミナーなどを随時開催して、「ITに詳しくない人でも利用できるサービスである」、そんなふうに理解されるよう努めていきたいですね。

池本氏:利用者が増えてくるにつれて、サービスの機能や使い勝手のフィードバックも充実していきます。それをサービスへ反映することで、利用者の満足度を高めていきたいと思います。