不動産会社がバーチャルペットを展開する意図 - ハウスコムがAI PETでつくる未来のコミュニケーション

- AI PETで成約後のお客様と継続的なコミュニケーションをとっていきたい

- 学習を進め、AI PET側からのプッシュ型コミュニケーションを目指す

- お客様一人ひとりのニーズに合った"豊かな情報"を伝えていく

「こんにちは」

「こんにちは。元気にしてた?」

「元気だよ」

「そっか。よかったー」

LINEで友人と交わす他愛もないやりとりに見えますが、「元気だよ」と答えているのは、仮想空間に存在するペットです。

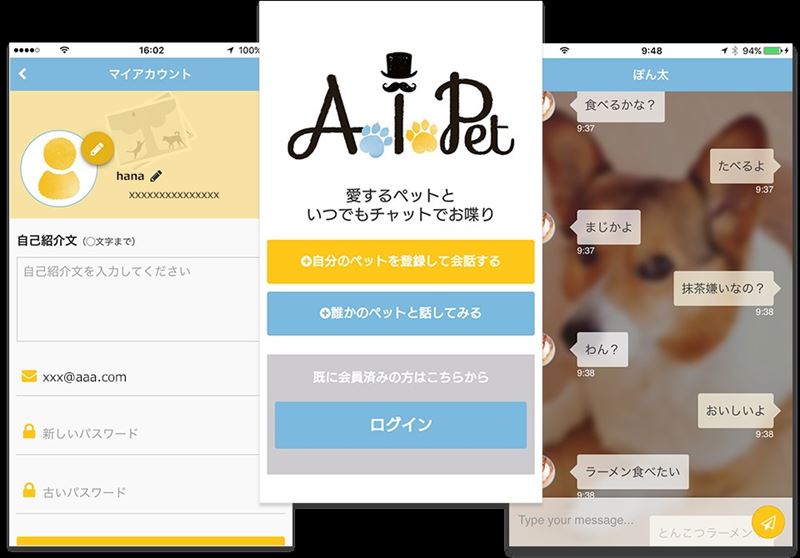

スマートフォンのなかで生きるペット、その名もAI PET(アイペット)。

出典:http://www.housecom.jp/aipet/

AI PETは、ペットの仮想人格と会話できるアプリです。ペットの名前や特徴、性格などの仮想人格をアプリに登録することで、チャット上で会話しているような雰囲気にさせてくれます。実物のペットと会話はできませんが、AI PETの仮想人格は、会話を重ねていくことでAIが学習し、返ってくる言葉やリアクションが、本物の会話のように成長していく楽しみがあります。

開発を手掛けたのは、不動産賃貸の総合サービス企業であるハウスコムです。なぜ今、不動産会社がAI PETを開発・提供するのでしょうか。今回は、同社サービス・イノベーション室の安達文昭室長に、AI PETを開発したきっかけや意図、その役割や狙いについて伺いました。

―――まずAI PETの開発した背景や経緯を教えてください。

安達室長:約160店舗のリアル店舗を持つ我々は、膨大な来店客情報を持っているのに、そのデータを活用できていませんでした。このままではもったいない、と考えたことが開発のきっかけです。

ハウスコムは賃貸仲介専業の会社です。これまでは、お客様に部屋を紹介したらそれで終わりでした。年間約7万人を仲介し、成約もしているのに、その7万人のお客様と成約後はまったく繋がりが持てていなかったんです。そこで、自社が持っているデータを活用し、成約後のお客様と継続的にコミュニケーションがとれる何かを開発したいという思いがありました。

―――ではなぜペットに着目し、AI PETを企画したのでしょうか。

安達室長:ペットに着目した理由は、ハウスコムがペット可物件の仲介も行うためペットと暮らしている人のデータを持っていること、そして現在のペットの人気ぶりです。少子高齢化に反するように、ペットと暮らす人口は右肩上がりで増えています。1.4兆円ともいわれるペット市場をビジネスチャンスと捉え「現在ペットを飼っている」「今はペットを飼っていないけどペットが好き」「本当は犬や猫を飼いたい」といったお客様を想定し企画しました。

出典:http://www.housecom.jp/aipet/

―――AI PETは現状、ユーザーが話しかけるだけの存在ですが、今後はどういったコミュニケーションが期待されますか?

安達室長:まずはAI PETの学習が進み、「気軽に話しかけて楽しい気持ちになれる」「ちょっと愚痴を言える」そんなラフなコミュニケーションをとれる存在になればと思っています。さらに進んだ未来像としては、AI PET側から会話のボールが投げられるプッシュ型のコミュニケーションをとれるようにしたいと考えています。

例えば、「今日から駅前に新しいイタリアンのお店がオープンするんだって。仕事の帰りに行ってみたら?」「おはよう、今日は夕方から雨が降るかもしれないから、傘を持って出かけてね」など、ユーザーに合わせてカスタマイズされた“豊かな情報”=役立つ情報、知りたい情報をAI PETが提供できるようなイメージです。これが実現すれば、ハウスコムの「住まいを通して人を幸せにする。」というミッションにも貢献できるサービスになると考えています。

―――今後の課題や、次の展開などを教えてください。

安達室長:課題はたくさんあります。ユーザー一人ひとりの異なるニーズを、どう集め、どう紐付けるか。また、ニーズに応えるためには、地域に寄り添ったローカルな情報も必要になります。多くのデータから導き出された“豊かな情報”を、AI PETにどう発言させるかなども、これから考えなければなりません。

また、最も直近の課題は会話のエンジンです。このAI PETには3つのエンジンあります。1つは定型文の受け答え用のエンジン、残りの2つはペットらしい話し方を考え学ぶエンジンです。ペットらしい話し方を学ぶエンジン2つのうち1つはディープラーニング、もう1つは文章自動生成AI(設定したキーワードから文章を組み合わせる)を担っています。まずは約1年間、継続的にAI PETと会話をすると、自然な会話ができるようになると想定しています。

今はデータを集めるためにAI PETという“箱”を作ったというイメージです。より自然な会話ができるよう学習させて、精度を高めた後は“情報の中身”の充実化を考えています。そのためにも、ネット検索で出てくる情報だけではない、ローカルな情報を一つひとつ集めていくことが肝心です。ユーザーにとって意味のある”豊かな情報”を伝えるためにAI PETをさらに進化させていきたいですね。