不動産テックで失敗しないために、不動産会社が知っておきたい9つのこと

- マーケティングや分析ツールなどの、目に見えないサービスやプロダクトを軽視しない

- マーケットインの発想を学ぶ

- 自前主義にとらわれない

- リーンスタートアップのサイクルを意識する

- エンジニアの確保に本気になる

- 業界の常識をくつがえす

- 新規事業(不動産テック)には多産多死の心構えで取り組む

- アライアンス(M&A)は成長戦略を描いたあとに考える

はじめに

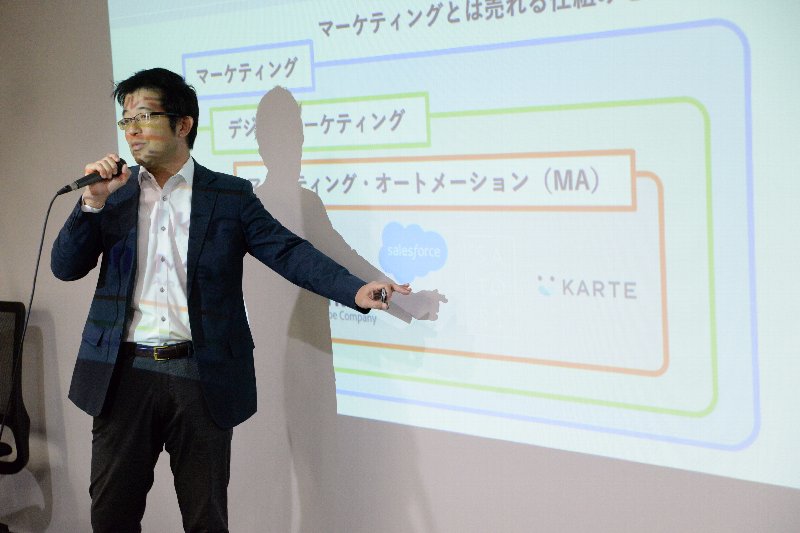

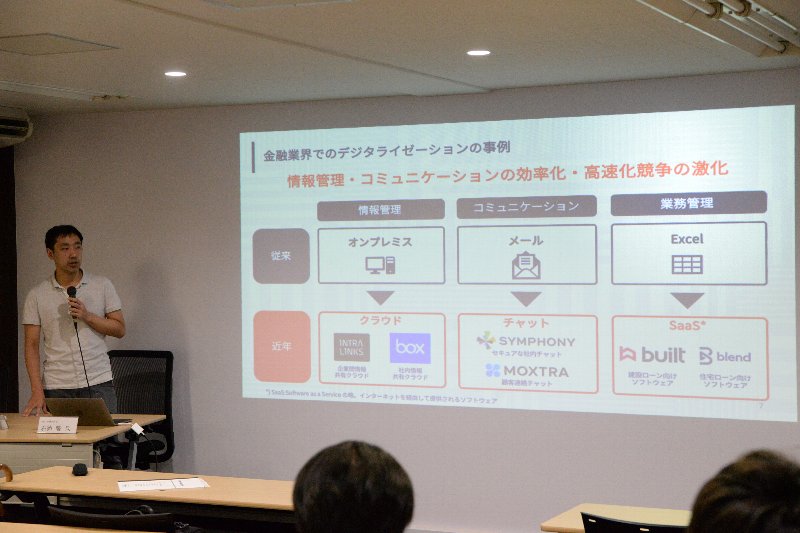

2019年10月7日に、株式会社セミナーインフォが不動産テックのイベントを開催しました。場所は、東京都千代田区にある、九段プラザビルでした。この日のテーマは、業界のトレンド、有望領域、不動産テックの推進やアプローチへの解説など。新規事業としての不動産テック(PropTech)を推進するためのアドバイスや事例も紹介されました。講師陣は以下の5名です。

川戸温志/株式会社NTTデータ経営研究所・シニアマネージャー

山本考伸/Cocolive株式会社・代表取締役社長

中道康徳/リース株式会社・代表取締役

右納響/RESTA株式会社・代表取締役

中田隆三/株式会社BIZVAL・代表取締役CEO

月並みなことをいうようですが、この日のプレゼンはどれも面白かったです。川戸氏が不動産テック領域全体を解説し、そのなかから自身が着目している領域を示しました。たとえば、クレジットテック、商業用データビジネスなどです。その領域でビジネスをしている4名が順に登壇し、おのおのが取り組む領域を詳しく説明してくれました。近頃の不動産テックイベントでは、あまり聞くことができない内容でした。参加者の数は決して多くありませんでしたが、得られる気づきは多いイベントであったことを付け加えたいと思います。

さて、本記事でピックアップするのは、川戸氏のプレゼンから、「新規事業としての不動産テックの勘所(かんどころ)」です。川戸氏は、NTTデータ経営研究所のシニアマネージャーです。不動産分野に留まらず、広く、デジタルトランスフォーメーション領域の案件を担当しています。不動産テック×コンサルタントのキーワードでは第一人者といえます。国内だけでなく、不動産テック先進国アメリカの事情にも精通している人物です。

さて、本記事でピックアップするのは、川戸氏のプレゼンから、「新規事業としての不動産テックの勘所(かんどころ)」です。川戸氏は、NTTデータ経営研究所のシニアマネージャーです。不動産分野に留まらず、広く、デジタルトランスフォーメーション領域の案件を担当しています。不動産テック×コンサルタントのキーワードでは第一人者といえます。国内だけでなく、不動産テック先進国アメリカの事情にも精通している人物です。

不動産テックの立ち上げ時に気を付けたい5つのポイント

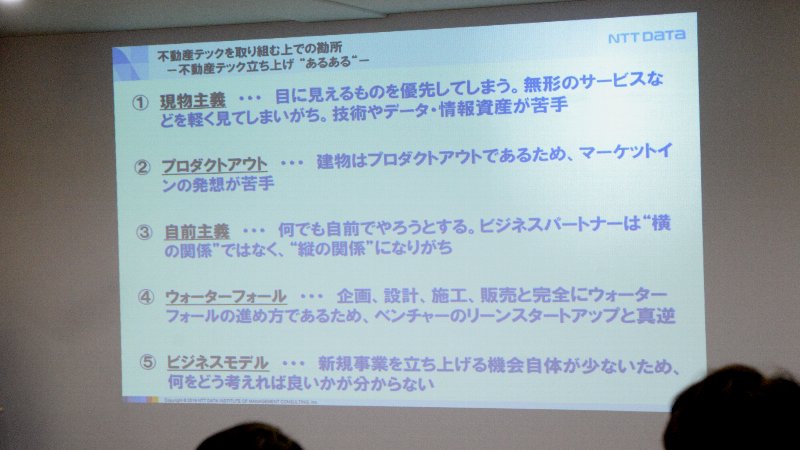

川戸:「新しいく不動産テックをやっていこう」と不動産会社の皆さんが思われたとき、ぜひ、気を付けていただきたい、踏まえていただきたい勘所があります。少しラフにいうと、不動産会社さんが不動産テックに取り組むときの”あるある”がテーマです。題して、不動産テック立ち上げあるあるです。「不動産テックに取り組みたい」不動産会社さんと私が話をしたり、そうした会社さんをコンサルタントとして実際に支援したりするなかで見えてきた傾向をまとめました。

川戸:もし、あなたが不動産業界とは違う業界の新規事業担当者で、「これから不動産会社の人たちと仕事をする」ということなら、この5つを思い出しながら仕事をしていくことをオススメします。あなたが不動産会社の不動産テック事業推進者のような立場だとするなら、この5つを上手に避けるよう心掛けてください。あるいは、乗り越えることを意識してください。5つのポイントに留意することで、より、不動産テックに取り組みやすくなるはずです。

川戸:もし、あなたが不動産業界とは違う業界の新規事業担当者で、「これから不動産会社の人たちと仕事をする」ということなら、この5つを思い出しながら仕事をしていくことをオススメします。あなたが不動産会社の不動産テック事業推進者のような立場だとするなら、この5つを上手に避けるよう心掛けてください。あるいは、乗り越えることを意識してください。5つのポイントに留意することで、より、不動産テックに取り組みやすくなるはずです。

- 現物主義

- プロダクトアウト

- 自前主義

- ウォーターフォール

- ビジネスモデル

川戸:1つ目のポイントは、現物主義であるという点です。目に見えるものを優先して考えてしまうというクセが、業界の人たちにはあります。良し悪しの問題ではなく、現物主義から自分たちが得た成功体験に、しばられてしまうことが多いのです。たとえば、不動産のデータビジネス、マーケティング、分析ツールなどの目に見えないサービスやプロダクトを軽視してしまう。そんな傾向を感じています。

川戸:2つ目は、プロダクトアウトの発想からの脱却です。建物はプロダクトアウトであることから、その発想に不動産業界の人は慣れています。裏を返すと、そうではない、マーケットインの発想をする機会が少なかったのでしょう。機会がないため、マーケットインの発想をすることに不慣れな人が多い傾向にあります。

川戸:2つ目は、プロダクトアウトの発想からの脱却です。建物はプロダクトアウトであることから、その発想に不動産業界の人は慣れています。裏を返すと、そうではない、マーケットインの発想をする機会が少なかったのでしょう。機会がないため、マーケットインの発想をすることに不慣れな人が多い傾向にあります。

川戸:3つ目は、無意識的な自前主義です。不動産テックに取り組むとき、得意な人にそれを任せるという発想が開発のスピードを速めます。これが苦手な印象を私は持っていて、どうしてもすべてを自前(自社)でやろうとし、スピード感や勢いを削いでしまいます。自前主義は、ビジネスパートナーを縦の関係に留め、オープンイノベーションをさまたげる要因にもなるので要注意です。極めて重要なことは、ビジネスパートナーに敬意を払い、横の関係で(あるという意識を持って)ビジネスを進めることです。

川戸:3つ目は、無意識的な自前主義です。不動産テックに取り組むとき、得意な人にそれを任せるという発想が開発のスピードを速めます。これが苦手な印象を私は持っていて、どうしてもすべてを自前(自社)でやろうとし、スピード感や勢いを削いでしまいます。自前主義は、ビジネスパートナーを縦の関係に留め、オープンイノベーションをさまたげる要因にもなるので要注意です。極めて重要なことは、ビジネスパートナーに敬意を払い、横の関係で(あるという意識を持って)ビジネスを進めることです。

川戸:4つ目は、ウォーターフォールで物事を進めがちであるという点です。ベンチャー企業は、リーンスタートアップのサイクルを高速でまわし、事業の成功率を高くしています。このマインドを意識するようこころがけたいですね。5つ目は、ビジネスモデルのアイデアを考えることに不慣れであるという点です。新規事業を立ち上げる機会の少なかった不動産会社の人たちは、ビジネスモデルを「0」から生み出した体験がほとんどありません。ここで大切なことは、5つの点を私たちがサポートすることです。不動産会社さんが持つ得意な点を生かし、さらなる強みへとグレードアップする。その手伝いを“横の関係”で実践することです。

川戸:4つ目は、ウォーターフォールで物事を進めがちであるという点です。ベンチャー企業は、リーンスタートアップのサイクルを高速でまわし、事業の成功率を高くしています。このマインドを意識するようこころがけたいですね。5つ目は、ビジネスモデルのアイデアを考えることに不慣れであるという点です。新規事業を立ち上げる機会の少なかった不動産会社の人たちは、ビジネスモデルを「0」から生み出した体験がほとんどありません。ここで大切なことは、5つの点を私たちがサポートすることです。不動産会社さんが持つ得意な点を生かし、さらなる強みへとグレードアップする。その手伝いを“横の関係”で実践することです。

さらなる4つの勘所

川戸:5つを踏まえたうえで不動産テックに取り組むなら、さらに、次の4つの“勘所”があります。この4つをおさえることができれば、不動産テックという新規事業が成功する確率をさらに高めることができるでしょう。

- ITリソース

- マインド

- 多産多死

- アライアンス(M&A)

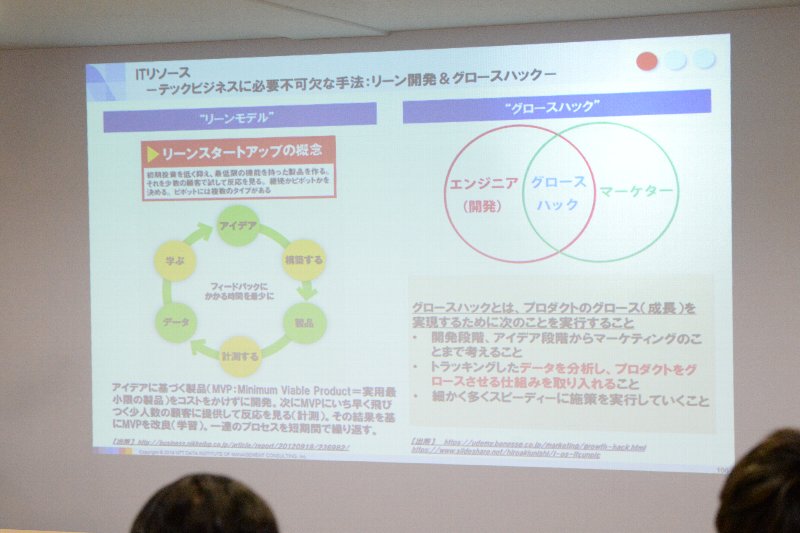

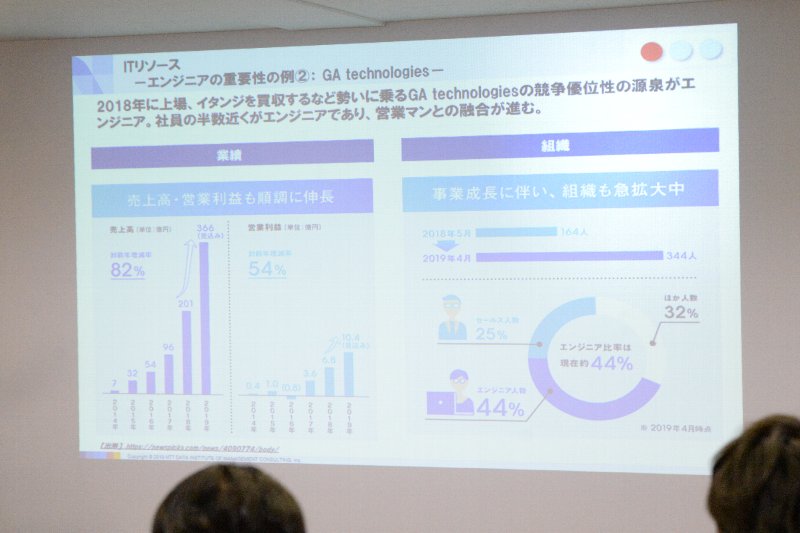

川戸: ITリソースとは、エンジニアをどうやって確保するかという話です。リーンスタートアップのサイクルで新規事業(サービス)に取り組むとき、そのサービスの規模が小さいうちから、どんどんとフィードバックを反映させます。そのために、エンジニアの存在は必要不可欠です。海外では“グロースハック”という言葉が盛んに使われています。グロースハックとは、エンジニアとマーケターのスキルを掛け合わせ、サービスやプロダクトの成長を促すことです。グロースハックのスキルを備えた人材にも注目が浴びせられ、職種としても認知度を高めていて、データ分析から必要な機能を割り出したり、マーケティングの施策をあらかじめ想定して開発したりするような人たちです。

川戸: ITリソースとは、エンジニアをどうやって確保するかという話です。リーンスタートアップのサイクルで新規事業(サービス)に取り組むとき、そのサービスの規模が小さいうちから、どんどんとフィードバックを反映させます。そのために、エンジニアの存在は必要不可欠です。海外では“グロースハック”という言葉が盛んに使われています。グロースハックとは、エンジニアとマーケターのスキルを掛け合わせ、サービスやプロダクトの成長を促すことです。グロースハックのスキルを備えた人材にも注目が浴びせられ、職種としても認知度を高めていて、データ分析から必要な機能を割り出したり、マーケティングの施策をあらかじめ想定して開発したりするような人たちです。

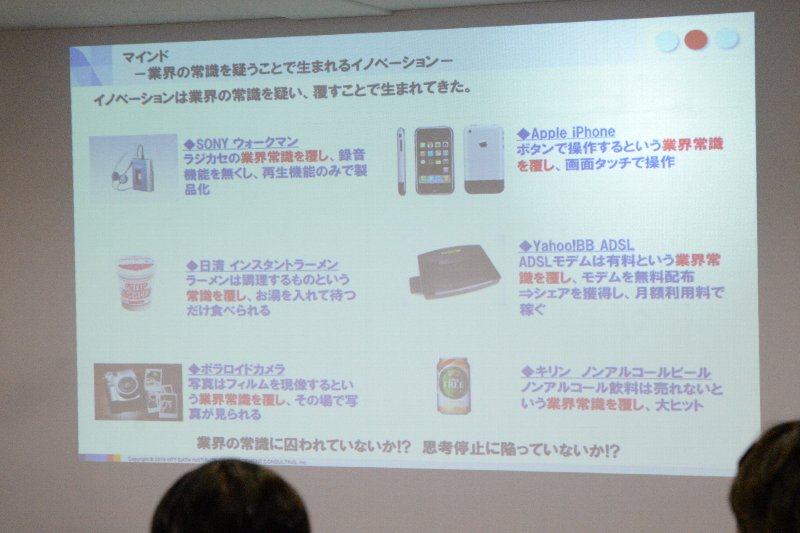

川戸:2つ目はマインドについて。世の中のイノベーションを見渡すと、つねに、イノベーションは業界の常識をくつがえすことで生まれてきました。ソニーのウォークマンは代表的な事例です。

川戸:2つ目はマインドについて。世の中のイノベーションを見渡すと、つねに、イノベーションは業界の常識をくつがえすことで生まれてきました。ソニーのウォークマンは代表的な事例です。

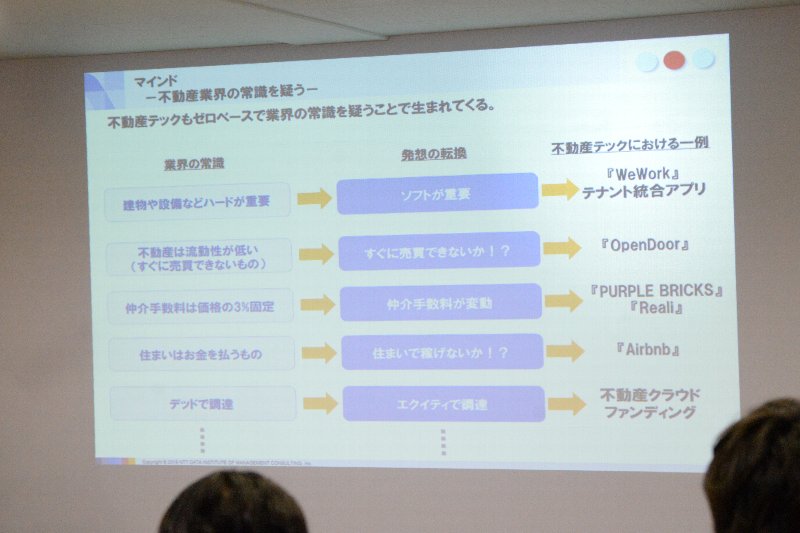

川戸:それまで常識だった録音機能を取り除き、再生機能に特化させました。業界的には、ありえないプロダクトでした。このマインドを不動産テックに置き換えてください。たとえば、不動産物件は、すぐに売買できません。それが常識です。この常識をくつがえしたのが、アメリカの『Opendoor(オープンドア)』です。わずか1日、2日で物件を売買できてしまいます。自宅とは、自分が住むものでした。それが常識です。この常識を『Airbnb(エアビーアンドビー)』がくつがえしました。Airbnbは、「自宅を使って、稼ぐことはできないだろうか」という発想でイノベーションを起こしています。常識をくつがえす、という発想の転換が非常に重要です。

川戸:それまで常識だった録音機能を取り除き、再生機能に特化させました。業界的には、ありえないプロダクトでした。このマインドを不動産テックに置き換えてください。たとえば、不動産物件は、すぐに売買できません。それが常識です。この常識をくつがえしたのが、アメリカの『Opendoor(オープンドア)』です。わずか1日、2日で物件を売買できてしまいます。自宅とは、自分が住むものでした。それが常識です。この常識を『Airbnb(エアビーアンドビー)』がくつがえしました。Airbnbは、「自宅を使って、稼ぐことはできないだろうか」という発想でイノベーションを起こしています。常識をくつがえす、という発想の転換が非常に重要です。

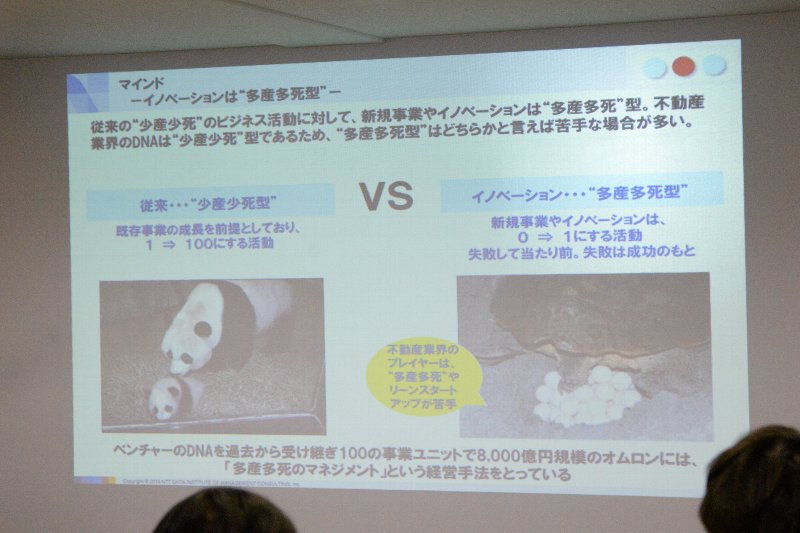

川戸:マインドチェンジでもう一つ重要なのが、3つ目の勘所である多産多死です。多くのビジネスパーソンは、パンダの育児のように、既存ビジネスを大事に育てていくことに慣れています。そのマインドで新規事業にたずさわるよりは、ウミガメの育児のように、卵をたくさん産み、そのなかから生き残った1つ、2つを育てるというマインドを備えると、不動産テックを成功に導けるでしょう。私の経験上、多産多死型のマインドで新規事業に取り組める会社さんは非常に少ないです。ぜひ、このマインドを持って、リーンスタートアップで不動産テックをすすめていただけたら、そう思っています。

川戸:マインドチェンジでもう一つ重要なのが、3つ目の勘所である多産多死です。多くのビジネスパーソンは、パンダの育児のように、既存ビジネスを大事に育てていくことに慣れています。そのマインドで新規事業にたずさわるよりは、ウミガメの育児のように、卵をたくさん産み、そのなかから生き残った1つ、2つを育てるというマインドを備えると、不動産テックを成功に導けるでしょう。私の経験上、多産多死型のマインドで新規事業に取り組める会社さんは非常に少ないです。ぜひ、このマインドを持って、リーンスタートアップで不動産テックをすすめていただけたら、そう思っています。

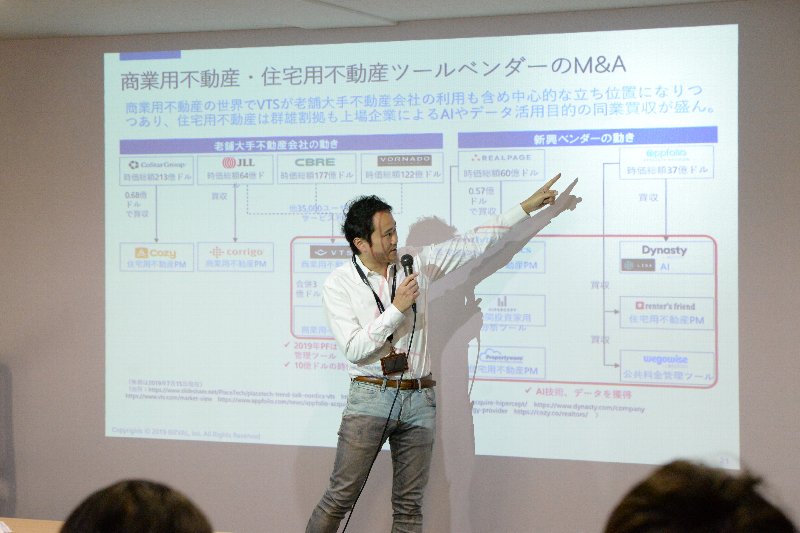

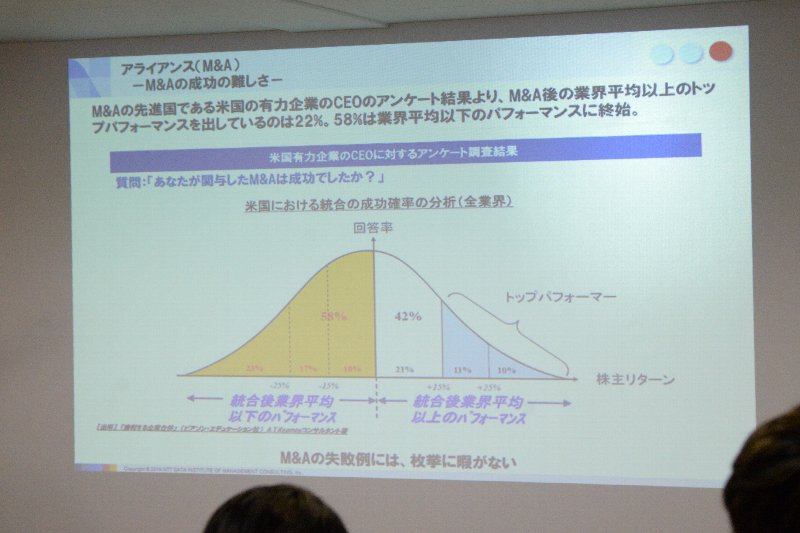

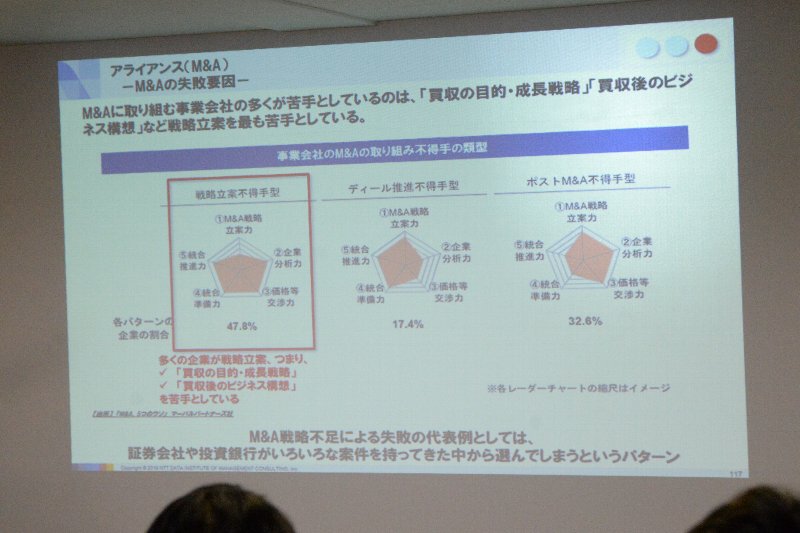

川戸:4つ目の勘所は、アライアンスです。M&Aの先進国アメリカで、「企業を買収して、そのあとうまくいきましたか」というアンケート調査を実施しました。その結果、「買収したことで業界平均以上のトップパフォーマンスをあげることができた」と回答したのは全体の22%です。

川戸:4つ目の勘所は、アライアンスです。M&Aの先進国アメリカで、「企業を買収して、そのあとうまくいきましたか」というアンケート調査を実施しました。その結果、「買収したことで業界平均以上のトップパフォーマンスをあげることができた」と回答したのは全体の22%です。

川戸:6割くらいの企業が、「予想外に、平均以下のパフォーマンスにいたった」「うまくいかなかった」と回答しています。

川戸:6割くらいの企業が、「予想外に、平均以下のパフォーマンスにいたった」「うまくいかなかった」と回答しています。

川戸:原因はいろいろあるのですが、よくあるケースが、戦略を立案せずに買収してしまうケースです。買収の成長戦略をしっかりと描くことをせずに、投資銀行のリストにある「買い時」を見ただけで買収に踏み切ってしまう。買収後に、「そもそも、なんで買ったんだっけ」「これ、自社の成長にどうやって生かすんだっけ」という目的を後付けで考えてしまうケースも散見します。案外に多いものなのです。

川戸:原因はいろいろあるのですが、よくあるケースが、戦略を立案せずに買収してしまうケースです。買収の成長戦略をしっかりと描くことをせずに、投資銀行のリストにある「買い時」を見ただけで買収に踏み切ってしまう。買収後に、「そもそも、なんで買ったんだっけ」「これ、自社の成長にどうやって生かすんだっけ」という目的を後付けで考えてしまうケースも散見します。案外に多いものなのです。

川戸:しっかりと成長戦略を描き、必要とあれば、そのあとにM&A。というごく当たり前のことを当たり前に、しっかりとやる企業が少ないので、ここは警鐘を鳴らしておきたいと思います。

川戸:しっかりと成長戦略を描き、必要とあれば、そのあとにM&A。というごく当たり前のことを当たり前に、しっかりとやる企業が少ないので、ここは警鐘を鳴らしておきたいと思います。