再配達から置き配へ?物流テック最新事情

- ECサイトや個人間取引の増加に伴い、宅配便個数は約10年間で30%増加している。

- 再配達荷物は宅配便個数全体の16.0%、年間約9万人分のドライバーの労働力に匹敵する。

- 増加する物流量と再配達、ドライバー不足といった課題を前に、宅配から「置き配」に注目が集まっている。

- IoT宅配ボックスや、安価な簡易宅配ボックスも登場している。

- 宅配ボックスだけでなく、ドローンやスマートホーム の技術が進むことで、再配達の削減に期待できる。

はじめに

ECサイトを利用したことがない人はおそらく少数でしょう。ワンクリックで商品が届くので、ついつい「あれもこれも」と買ってしまう人も多いかもしれません。

近年、ECサイトの増加に伴い、宅配便の取り扱い個数が急増し物流業が活性化する一方で、再配達の増加が問題視されています。

2019年4月の国土交通省の調査によると、再配達に割かれるドライバーの労働力は年間9万人分に匹敵するといわれており、運送会社の負担増やCO2排出量の増加など、様々な社会問題を引き起こしています。

そこでこうした課題を解決しようと、さまざまな業界がテクノロジーを活用したソリューションを提供し始めました。今回は建築材料・住宅設備業界最大手LIXILが販売している「スマート宅配ポスト」など、宅配から「置き配」へ取り組む国内の物流テックの最新事情を紹介します。

荷物数と再配達の関係をデータで見る

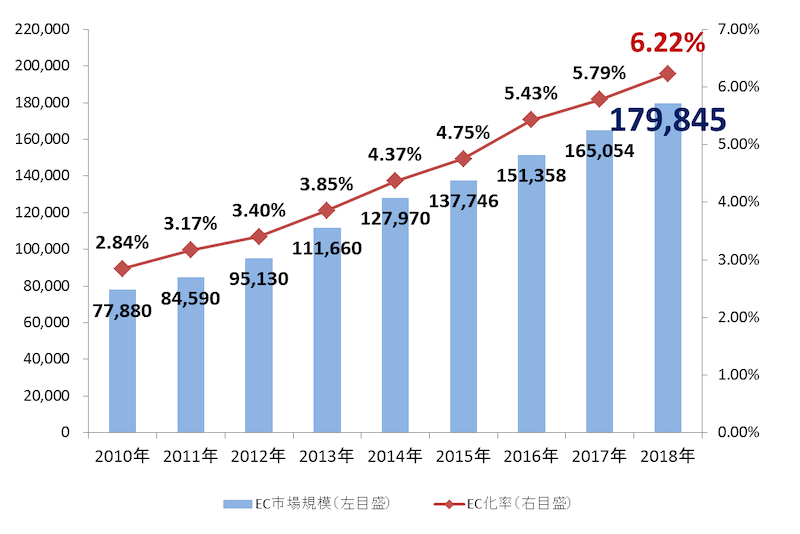

Amazonや楽天などのECサイトの普及や利用率の増加、メルカリやオークションサイトによる個人間の物品取引の増加、「食料品や日用品の購入にECを利用する」などの消費動向の変化など、ライフスタイルの多様化に伴いEC市場は大きく成長しています。

【日本のBtoC-EC市場規模の推移(単位:億円)】 【出典】経済産業省「電子商取引に関する市場調査結果」より:【URL】https://www.meti.go.jp/press/2019/05/20190516002/20190516002.html

【出典】経済産業省「電子商取引に関する市場調査結果」より:【URL】https://www.meti.go.jp/press/2019/05/20190516002/20190516002.html

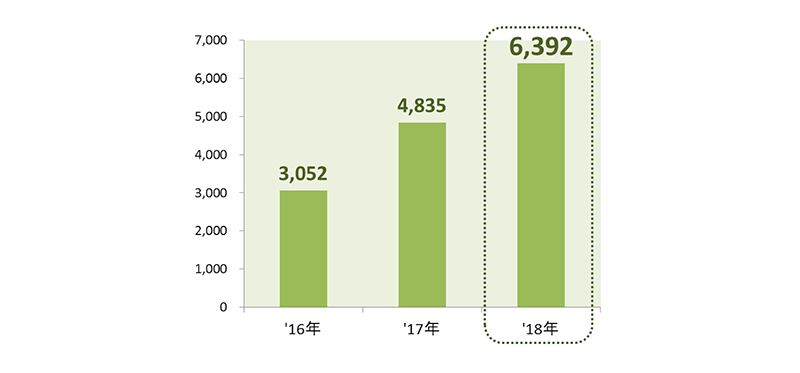

【フリマアプリの推定市場規模(単位:億円)】

【出典】経済産業省「電子商取引に関する市場調査結果」より:【URL】https://www.meti.go.jp/press/2019/05/20190516002/20190516002.html

【出典】経済産業省「電子商取引に関する市場調査結果」より:【URL】https://www.meti.go.jp/press/2019/05/20190516002/20190516002.html

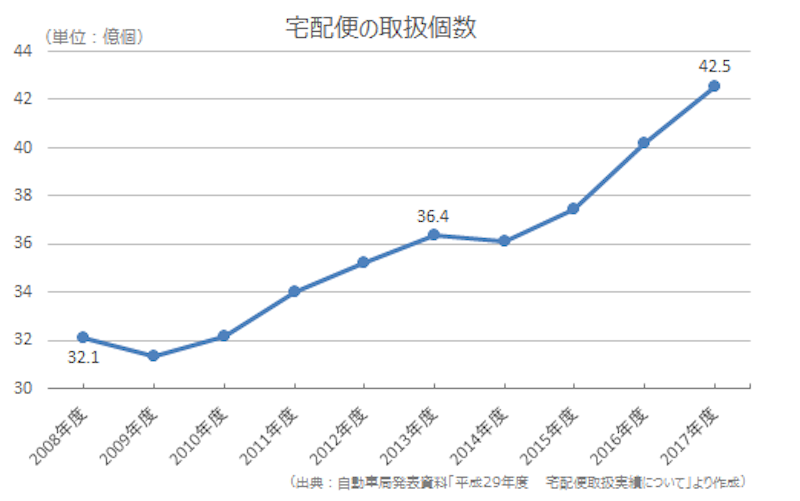

こうした EC市場の拡大に合わせて宅配便の取り扱い個数が年々増加しています。

国土交通省「宅配便の再配達削減に向けて」によると、2008年度の取り扱い個数が32.1億個であったのに対し、2017年度は42.5億個と、約10年間で約32%(10.4億個)増加しています。

【出典】国土交通省「宅配便の再配達削減に向けて」より:【URL】http://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/re_delivery_reduce.html

【出典】国土交通省「宅配便の再配達削減に向けて」より:【URL】http://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/re_delivery_reduce.html

このように物流量が増え、業界が活性化していることは好ましい反面、再配達の機会も増えています。

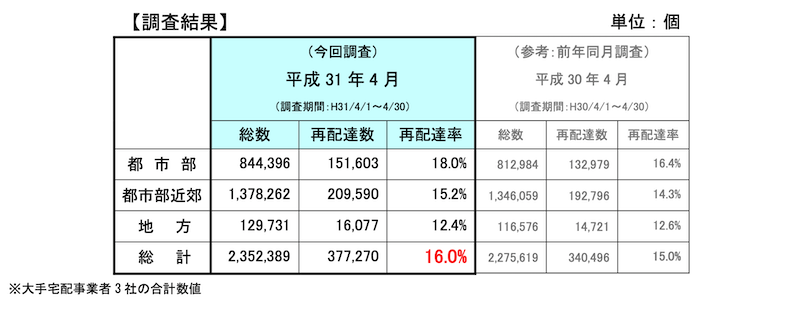

以下、国土交通省の調査によると、宅配便の取り扱い個数全体のうち約16.0%が再配達になっているというデータがあります。

宅配便の再配達率のサンプル調査結果【出典】国土交通省 「平成 31 年 4月の調査結果」より:【URL】https://www.mlit.go.jp/common/001294998.pdf

宅配便の再配達率のサンプル調査結果【出典】国土交通省 「平成 31 年 4月の調査結果」より:【URL】https://www.mlit.go.jp/common/001294998.pdf

これは言い換えれば、それだけ多くのリソースが再配達に割かれているということです。

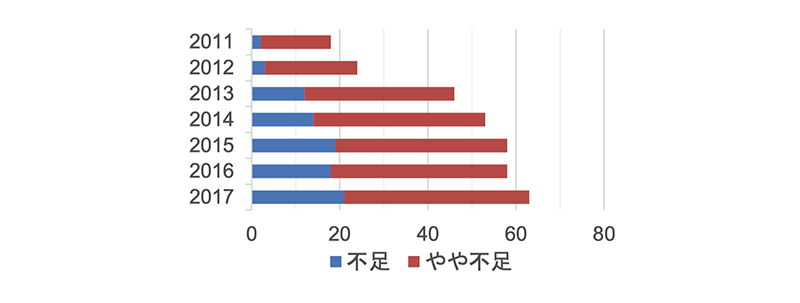

こうした現状に対し、個々の会社・業界で効率化するには限界があり、物流量や再配達の増加に対してドライバー不足に悩む物流会社も少なくはありません。

【トラックドライバーが不足していると感じている企業の割合】 (横軸の単位%)

(横軸の単位%)

【出典】国土交通省 「宅配事業とEC事業の生産性向上連絡会これまでの議論のとりまとめについて」より:【URL】http://www.mlit.go.jp/common/001259607.pdf

再配達によって費やされるリソースは労働力だけではありません。運送する自動車の燃料費や、荷物を保管する倉庫や配送所の管理費、再配達に伴う連絡システムの維持費など、多数の経済的資源が割かれているのです。このほかにも、ドライバーの長時間労働化や、配送トラックから出るCO2の増加など、社会的な問題も発生しています。

さらに高齢化社会を迎えた日本は、日常的な買い物にECサイトを利用する高齢者が増え続けることで、今後一層、宅配便の取り扱い個数が増えていくでしょう。「たかが再配達」と放っておけない状況となっており、大手宅配会社も配達時間をはじめとするサービス内容の変更など、対策に乗り出しています。

こうした問題に対し、物流業界や国土交通省は利用者に向けて「駅の宅配ロッカーやコンビニなど、自宅以外での受け取り」「時間帯指定の活用」などを呼びかけています。しかし、これらはあくまで利用者が直接配送業者から荷物を受け取る「宅配」が基本となっており、こうした啓蒙活動でクリアできることには限度があります。

そこで、そもそも利用者が直接配送業者から荷物を受け取るのではなく、配送業者が宅配ボックスなどに荷物を届け、利用者が自分の都合の良いタイミングで間接的に荷物を受け取る「置き配」が注目されています。「置き配」は配送業者にとっては再配達をなくすことができ、利用者にとっては時間帯指定配送以上に自分のタイミングに合わせて荷物を受け取ることができるため、双方にとって良い仕組みといえるでしょう。

ただし、これまでの「置き配」は宅配ボックスが備え付けられている物件であることや、セキュリティ対策が万全な宅配ボックスを用意する必要があるなどの理由から活用できる利用者が限定的でした。

そんな中、そうした条件に当てはまらない住宅でも「置き配」に対応できるよう物流・不動産業界を中心に様々な試みが始まっています。

「置き配」に対応する物流・不動産サービス

スマート宅配ポスト

はじめに紹介するのは、建築材料・住宅設備業界最大手LIXILが販売している「スマート宅配ポスト」です。

このポストは、スマートフォンを通じて遠隔操作ができるIoT宅配ボックス。鍵の解錠はもちろん、スマホ連動型のインターホンが搭載されており、遠方から荷受け情報を確認できます。また、ボックスに荷物が入っている場合でも宅配業者と会話し、複数の荷物を受け取ることも可能です。

種類は、宅配ボックスとポストを搭載した2WAY型の「スマート宅配ポストTA(26.6万円〜)」と、宅配ボックスのみのシンプルな「スマート宅配ポストTB(20.8万円〜)」の2種。サイズは幅46㎝×高さ33㎝×奥行34㎝ と大容量で、大きな配達物の受け取りにも対応可能。初期費用はかかりますが家の前に設置するだけで導入できるとともに、セキュリティ面もしっかりと対応しているので、安心して利用できます。

この「スマート宅配ポスト」は、2019年3月より東京都の江東区・江戸川区でモニター調査が行われており、約100世帯を対象に無償でポストが設置され、再配達の削減によるCO2の削減効果や、ユーザーストレスの変化の検証が行われています。

事前に行ったアンケート調査では、ほぼすべての利用者が宅配において「再配達の依頼」「日時指定時や再配達時での待機」といった手間や、「再配達になった場合の配達員への申し訳なさ」など、何らかのストレスを抱えていることが分かっています。スマート宅配ボックスがどれほど再配達の問題を解決できるのか。2020年春の結果発表が待たれます。

LIXILサイト【出典】LIXILサイトより:【URL】https://www.lixil.co.jp/lineup/gate_fence/smartpost/

posket

株式会社レスティルが提供している「posket」は、手軽に利用できる簡易IoT宅配ボックスです。「posket」の開発コンセプトは「三河屋とサザエさん家をつなぐボックス」。基本的には地域の商店からの宅配物や、ご近所さんからの預かりものを受け取るボックスで、あくまで簡易的なツールとなっています。

使用するのは、プラスチックダンボール製の幅47㎝×高39㎝×奥行40㎝の鍵付きボックスと専用アプリ。ボックスには専用アプリで解錠できるロックが備わっており、アプリをダウンロードしたユーザー同士で解錠コードをシェアできます。ボックス自体は約2.6kgと軽量ですが、ポールなどに固定できる「ワイヤーロック」と「盗難保険」が付くなど、セキュリティ面でも配慮されています。また、アプリにはカード払いなどの決済システムも搭載されていることから、今後ECサイトや個人間取引サイトなどと連携することで、購入から配送まで一つのサービスで完結し、より再配達削減効果を期待できるかもしれません。

posketサイト【出典】posketサイトより:【URL】https://posket.jp/

OKIPPA

Yper株式会社が提供している「OKIPPA」は、置き配を推進することで、再配達の削減を狙っています。

このサービスで使用するのは、段ボールがすっぽり入る「バック式の宅配ボックス」と「専用のアプリ」。バッグ式の宅配ボックスはドアノブや郵便受けなどにワイヤーで固定できるようになっており、ファスナー部分には盗難防止用の南京錠も付いています。

配達員はワイヤーを伸ばしてバッグを広げ、荷物を収納。ファスナーを閉じて鍵をかけ、配達を知らせるカードをポストに入れれば配送が完了します。再配達削減効果も高く、同社発表のプレスリリースによると、2018年12月、東京杉並区で1000世帯を対象に行われた実証実験では再配達を約61%削減したそうです。

「OKIPPA」は2019年6月に日本郵政株式会社とともにキャンペーンを行い、置き配バック「OKIPPA」を10万個無料配布することで注目を集めました。通常、値段はひとつ3980円で、バッグひとつでお手軽に導入できることが特徴です。今後どれだけシェアを獲得できるのか? その動向に注目が集まります。

OKIPPAサイト【出典】OKIPPAサイトより:【URL】https://www.okippa.life/

OKIPPAサイト【出典】OKIPPAサイトより:【URL】https://www.okippa.life/

労働コスト削減に効果的? いよいよ始まるドローン宅配

これまで紹介した例では、配達先にボックスやバッグを設けることで配送業者・サービス利用者双方にとって「置き配」しやすくすることで再配達を削減しようと試みていました。

これら以外にも、配送業者による流通プロセスを見直すことも有効でしょう。たとえば、ドローンを活用することができれば、ドライバーの負担を減らし、労働コストも削減することができます。

いち早くドローン配送を開始するのは、米国大手ECのAmazon。2019年6月に開催された機械学習やロボティクスのイベント「re:MARS」において、米国内で利用できる配送ドローンを発表しました。

配送用ドローン「Prime Air」は2.26kgまでであれば荷物を抱え、約30分以内の距離を往復できます。搭載されたセンサーにより予想外の障害物や動く物体の回避にも対応し、人物や障害物を避けて着陸することができます。

Amazonはイベント時に「2019年6月から数ヶ月以内にサービスを開始する」と発表。ドローンは飛行の際に様々な規制がかかるので、運用できない区域も存在します。「全世界で同時に」というわけにはいきませんが、数年後には日本でもドローン配達が開始されるかもしれません。

まとめ

テクノロジーは再配達を削減できるのか? その答えはYesでしょう。確かに、今回紹介した例についても、物件によっては利用が難しい場合もあり、すぐに解決できる問題ではありませんが、ドライバー不足が深刻化する中、テクノロジーを活用し、IoT宅配ボックスなど配送業者とサービス利用者双方が物流コストを効率化することで少しずつ再配達の件数を減らすことができるのではないでしょうか。さらに今後スマートハウスの機能やサービスの一つとして、これらが連携されるようになれば、再配達が0になることも夢ではないかもしれません。