「オンライン鍵渡し」への挑戦!不動産会社が仕掛けた、来店の必要が一切いらない賃貸契約へ迫る

2018年の幕があがり、繁忙期の到来です。賃貸物件を中心に、利用者から不動産会社への物件問い合わせは、日を追うごとに増えているのではないでしょうか。問い合わせの手段は、来店、電話、メールをへて、現在はチャットが主流になりつつあります。

ネットへの物件掲載件数が最大手であるライフルホームズをはじめ(産経メディックス調べ)、仲介を主戦場とするハウスコム、エイブル、アマパンショップなどもチャットを活用し、不動産テックに積極的な姿勢を見せています。そんな、チャットを活用したサービスのなかから、本企画で取り上げるのは、ハウスコム株式会社の『mybox(マイボックス)』です。

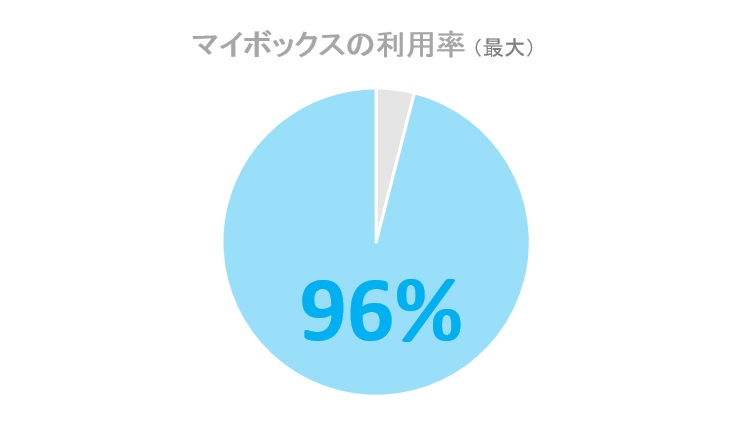

話を聞いたのは、同社サービス・イノベーション室の室長、安達文昭氏です。当初10%以下だった利用率を96%に高めた、『マイボックス』開発秘話をご紹介します。

話を聞いたのは、同社サービス・イノベーション室の室長、安達文昭氏です。当初10%以下だった利用率を96%に高めた、『マイボックス』開発秘話をご紹介します。

物件探しから契約までを完結した『マイボックス』の特徴

Q:チャットで部屋を探せるサービスが好調だとお聞きしています。現状を教えていただけますか?

『マイボックス』を利用されているお客様の数は、現在お問い合わせ全体の約40%にのぼります。一般に、「よく使われている」と判断される率は20%なので、現在は安定した利用率を維持できているということになりますが、リリース当初はユーザーにまったく使われず、苦労しました。

Q:「まったく使われず」とは、利用率が悪かったのでしょうか?

ええ。当初利用率は10%もありませんでした。社内からも、「なんのために作ったんだ」という声が聞こえてきました。私の心の内は、悔しさで一杯でしたよ。サービスをリリースした当初、利用者にとって大変便利なサービスが開発できたぞという自負がありました。だから、どうして使われないのだろうかと悩んだものです。

Q:どのように便利なサービスなのでしょうか。『マイボックス』の特徴を教えてください。

大きく分けると次の5つの特徴があります。

- チャットサービス(LINE)

- AIサービス

- 2つのオンラインサービス

- 物件の周辺情報サービス(MAPPLE)

- 来店予約サービス

1つめの「チャットサービス」とは、LINEを活用したものです。トーク画面のなかに、店舗とチャット、というボタンがあり、タップすることで店舗の担当者とチャットできます。「この物件を内覧できますか?」「自転車置き場はありますか?」など、利用者の聞きたいタイミングで質問できる点がメリットですね。聞き忘れがなくなりますよ。

2つめの「AIサービス」とは、人工知能とチャットできる機能です。LINEと同じようにメッセージを打ち込むと、人工知能が簡単な質問を返してきます。一問一答式で答えていくと、希望地周辺の空室物件を探してくれるんです。空室物件はAIで探して、複雑な質問がある場合は店舗へチャットするという方法なら、利用者は自分の隙間時間を活用して部屋探しができます。

3つめの「2つのオンラインサービス」とは、オンライン内見とオンライン契約のことです。弊社のオンライン内見はLIVE中継なので、“今の室内”を確認できます。内見日を決めるのは利用者で、当日届くメールに記載されたURLからアクセスできるサービスです。

オンライン契約は、申込書、身分証明書、収入証明書などの書類をパソコンやスマホから申請できるサービスですね。利用者へ、書類の受け渡しだけを目的とした来店や、郵送の手間をかけません。

4つめの「物件の周辺情報サービス」では、物件の周辺を確認できます。地図・地域情報に大変定評のある昭文社さんの「MAPPLE」と連係している点が特徴です。引っ越し先の地理を調べるというならオススメですよ。

5つめの「来店予約サービス」は、『マイボックス』から直接来店予約ができるものです。来店予約のためにメールを立ち上げて、店舗へ連絡する行為は思いの外めんどうです。不便さを解消し、快適で楽しい部屋探しを味わってもらうためにこの機能は欠かせません。

以上の5つのサービスを実現したことで、物件探しから契約までをマイボックス内で完了できます。お客様にとって、便利なサービスを提供できる!という思いがありました。

ログインの直前で大多数が離脱。リリース当初の苦難

Q:5つの特徴があって便利なサービスなのに、当初、お客様にまったく使われなかった原因は?

結論からいうと、当初『マイボックス』はお客様にとって、わずらわしいUIだったんですね。私たちは、低い利用率の原因を明らかにするため、ログの解析からはじめました。どれだけの数の人が『マイボックス』へログインをして、『マイボックス』のどこをクリックして、どういうページ遷移をしたのか、というユーザー行動を追い、しらみつぶしに調べたんです。調査の結果、ログインの直前で離脱する利用者が極端に多い、というデータが見てとれました。このデータからわかることは、そもそも『マイボックス』を使ってもらえていないということです。歯を食いしばって現実を受け止めました。でも、同時にこうも考えました。

裏を返せば、機能の使い勝手が悪いと判断されたわけではない。一度でも使ってもらえれば、気に入られる可能性はまだある

Q:ログイン直前で離脱されてしまう理由、そのお客様の本音は、どうやって調べたのでしょうか?

お客様へ直接、聞いて回ったんですよ。本社で話しているときでした。店長や営業マンに「どうしてお客様に使ってもらえないんだろう」「お客様の反応は?」と聞いても、的を射た答えが返ってきません。毎日のようにお客様と接している現場の人間が、お客様の反応をつかみきれていないわけです。「これは何かあるな」と感じました。

マクドナルトのトップだった原田泳幸さんが以前、『現場に出なければ、お客様の真意は理解できない』というようなことを言われていましたが、その言葉を思い出したんです。「現場にお客様の真の反応はある、それを自分の目で確かめねば」という気持ちに駆られました。本社へ配属されて13年くらいになりますが、私はもともと現場の人間です。ずっと店舗で接客をしていましたから、会話からお客様の真意を確かめることには自信があったんです。予感は的中しましたね。店舗へ行って正解でした。

「これ、会員登録ですか?」利用者の真意が明らかに

Q:お客様とのやりとりを教えてください。

こんな具合です。「お客様は今回、この物件をどうやってお知りになりましたか?」と聞きます。すると、大手の物件検索サイトの名前を挙げるお客様が大半でした。「その検索サイトからのお問い合わせ後に、こういうメールが届きませんでしたか?」と私のスマホを見せると、お客様の反応は、「きたきた」って。お客様のスマホで同じようなメールを探してもらい、見つけたメールを一緒に見ながら、「ここのURLをタップしませんでしたか?」と確認します。URL をタップすると、『マイボックス』のログイン画面へ遷移するんです。

Q:お客様の返事は?

あ、しましたよ。したんですけど、IDやパスワードを入れろって出るから、そのまま離脱です

これ、会員登録ですか?

といった答えが圧倒的に多かったです。このようなお客様の声を聞いたとき、すぐに、ログインの直前で離脱する利用者が極端に多い、というログ解析の結果を思い出しました。ここで初めて腑に落ちるわけですね、お客様はIDやパスワードの入力・登録がわずらわしいんだと。これは致命的でした。武蔵小杉店や蒲田店などの5店舗くらいをまわり、約30組のお客様を接客しましたが、ほぼ100%に近い割合で、皆さん、同じ意見でした。早急に動く必要があると感じました。

チャットのスピード感は、お客様と営業マンに安心感を与える

Q:どう改善したのでしょうか?

ログイン方法をダイレクトログインへ変更しました。ダイレクトログインとは、ログインをするときにIDやパスワードの入力が必要ないUIです。ログインのわずらわしさを解消するには、もってこいだと考えました。すぐに開発へ取り掛かり、2ヶ月の検証期間をへてリリースしました。この結果、ダイレクトログインへ改修したあとのログ解析で一時、利用率は96%まであがったんです。やっと、お客様に便利なサービスとして『マイボックス』は認めてもらえた気がしました。

Q:店舗スタッフの反応はいかがでしょうか。「接客がしやすい」「作業効率が上がった」などの声は安達さんの耳に届いていますか?

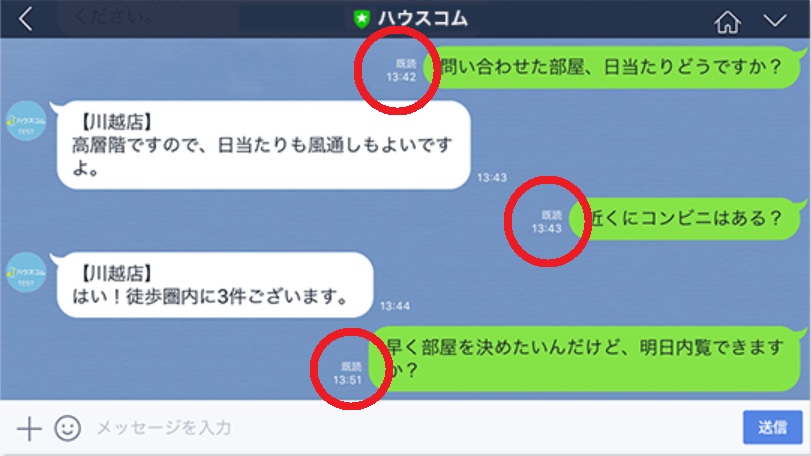

ええ、届いていますよ。「やっぱりチャットのほうがいい」という反応が多いです。メールにはメールのメリットがありますが、賃貸の部屋探しを営業マンとお客様の間でするときは、チャットにぶがあります。メールの場合、送ったメールがお客様に読まれているのかどうか営業マンはわかりません。新たな提案をしたくても、お客様からもらうメールの返信内容を見てからでないとお客様の意思を確かめられず、話を進めることが難しいのです。しかし、チャットだとLINEのように“既読”がつくんですよ。「あ、読んでもらえた」という安心感が、営業マンにもお客様にもあります。この意思疎通の心地よさやスピード感が、営業マンからするとありがたいわけです。

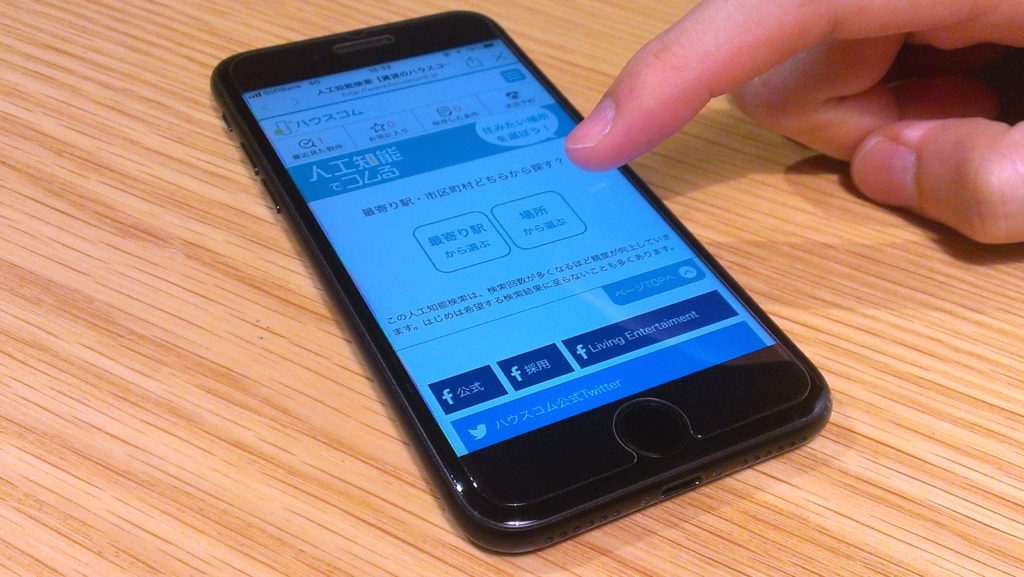

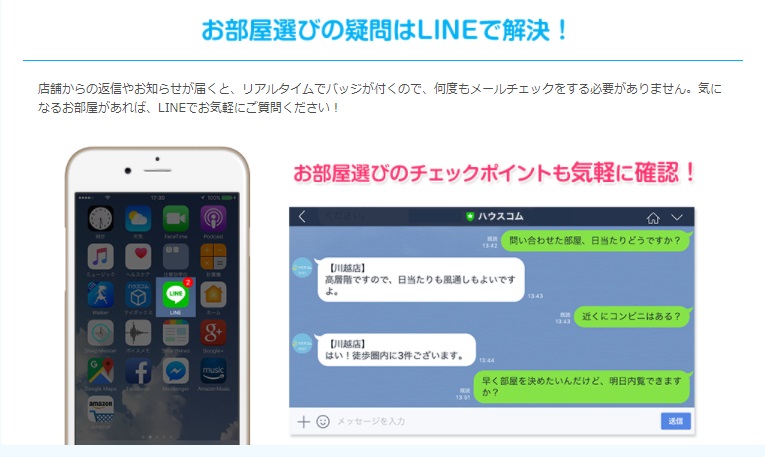

※お客様の利用画面例

店舗スタッフの反響を受けて、ハウスコムではLINEでも、部屋探しができるようにしました。方法は簡単で、ハウスコムを友だち追加していただければOKです。友だちとLINEする気軽さで部屋探しができます。これがお陰様で非常に好調で、“ハウスコムを利用して部屋を探す人の数”を増やすことに大きく役立ちました。やはりLINEはすごいですね。

1つだけ、リリース時に実現できなかったこと

Q:ログインのUIを変更した一件から、安達さんが学んだことを教えてください。

お客様の立場を学び直す、目線を合わせることの大切さですね。今回の一件で、自分を戒めました。私は立場上、ハウスコムにおける不動産テックの舵取り役を任されていて、テクノロジーやインターネット関連の情報に触れる機会が多いです。その状況が自分のなかで当たり前になってしまい、気づかないうちに利用者の真意や立場を理解しきれない頭になっていたと振り返りました。

Q:油断や気の緩みがない盤石の態勢、といった印象を受けます。あえてお聞きしますが、課題についてはどうお考えですか?

そうですね……。『マイボックス』には、1つだけ、リリース時に実現できなかったことがあります。最大の特長として考えていたサービスだっただけに、実現できなかった悔しさを残しているんです。最初に頭に浮かぶ課題は、その悔しさを晴らすことですね。

Q:最大の特長ですか、どんなサービスなのですか?

オンライン鍵渡しサービスです。ハウスコムは、お客様が一度も来店することなく賃貸契約が完了する世界の実現を『マイボックス』で目指しました。本来は、「部屋探しから契約まで」ではなく、「部屋探しから鍵渡しまで」を完結できるサービスとして、『マイボックス』を立ち上げたんです。鍵の受け渡しを『マイボックス』内で完結させるため、他業界の企業を訪ね歩きました。その結果、「部屋探しから契約まで」の『マイボックス』としてリリースせざるを得なかったんです。

描かれた青写真。鍵が利用者へ渡るまで

Q:オンライン鍵渡しサービスで、具体的にどんなことを実現したかったのですか?

Q:オンライン鍵渡しサービスで、具体的にどんなことを実現したかったのですか?

入居者が、新居の鍵をコンビニで受け取れるサービスの実現です。そのためにハウスコムとしては、まず、誰かに鍵を引き取りに来てもらわなければなりません。弊社店舗への集荷ですね。

Q:そうなると、運送業界へ話を持ちかけたのでしょうか?

はい。入居者の利便性を考えて、私たちは鍵の受取先にコンビニを選びました。となると、コンビニと提携している運送会社に、鍵の引き取りをお願いする必要があると考えたんです。そこで、ヤマト運輸さんなのか、佐川急便さんなのか、西濃運輸さんなのか、日本郵政さんなのか、みたいなことを社内で検討しました。限られた期間のなかで検討を重ねた結果、当時は日本郵政さんがもっとも理解を示してくださって、OKの返事をもらえたんです。

Q:「店舗から集荷してもらい、部屋の鍵をコンビニへ届ける」は、実現できるとわかったわけですね。次は何をしましたか?

鍵を預かってもらうコンビニへの相談です。私たちは、ここで壁にぶつかりました。部屋の鍵は貴重品の扱いになるので、トラブル時は責任問題へ発展します。対策はとても重要で、課題が山積みとなりました。

Q:たとえば、どんな課題があったのかを教えてください。

鍵が紛失した場合でお話しましょう。まず、入居者への対応ですが、スペアキーを用意すればよいという単純な話で解決するでしょうか。もしかすると、紛失した鍵が第三者に悪用される危険性を考慮し、玄関ドアのシリンダーごと交換する対応が望ましいのかもしれません。紛失した鍵がマンションのオートロックを兼ねていたらどうでしょう。マンションに、別のセキュリティシステムを導入する必要があるかもしれません。スペアキー、シリンダー交換、新セキュリティシステムの導入費用を負担するのは誰なのか、ということも課題の1つです。コンビニ店のスタッフさんに、新たなオペレーションが増えることも予想されます。枚挙にいとまがありません。

「スマートキーならどうでしょうか?」代案の行く末

Q:課題のすべてに、妥協点を見いだせなかったのでしょうか?

というよりも、個別に具体策を吟味する猶予がなかったんです。それを頭では理解しているんですが、「ここがクリアになったら、部屋を探すお客様へ来店の必要が一切いらない賃貸契約を提供できる」という思いを拭いきれない自分がいます。交渉を進めていたコンビニさんとの会議の場で、私たちはこうもいいました。「スマートキーならどうでしょうか? あれは、電化製品ですよ」と。電化製品は、すでに集荷・配達されています。なんの問題もありませんよねと。しかし、「鍵ですよね」と一蹴です(笑)。言葉のあやで押し切ろうと試みたんですが、だめでした。何がいいたいかというと、なんとか食い下がりたかったんですね。その思いが、真剣な話し合いの場に、冗談ともとれる打開策を大真面目に提案させたんだと思います。だめだとわかっていても、いわずにはいられない、なんとかしたいという気持ちの表れでした。

Q:日本郵便は2017年、駅のコインロッカーを改良して、宅配物の受け取りを可能にしています。そうした選択肢や新たな受取先の開拓で課題を解決する予定はないのでしょうか?

あります。具体的な手段や、いつごろまでにという見通しをお伝えすることは難しいですが、ハウスコムはオンライン鍵渡しの実現を諦めていません。これは記事にしてもらって結構です。昨日のことのように覚えている出来事があります。日本郵政さんへご相談に行った当初、こんなふうにいわれたんです。

本物の鍵の受け渡しに、郵便を使いたいと考えている人に、初めて会いました

となると、不動産テックを推し進めたい弊社としては、新たな不動産テックの開拓者として名乗りを上げたいという気概が芽生えます。「もしかしたら、力になれるかも」そんなアイデアをお持ちのかたや、「実はやっています」という企業がいらっしゃるなら、ぜひ話を聞きたいですね。

リネットから、アイデアはひらめいた

Q:そもそも、オンライン鍵渡しのアイデアは、どんなきっかけで生まれたのでしょうか?

ささいなことなんですが、きっかけは、洋服のクリーニングでした。これはハウスコムとは関係なく、個人的なことなのであえて社名をいいますが、私はリネットさんの大ファンなんですよ。

Q:洋服の宅配クリーニングサービスですか?

ええ。私は、のりの効いたシャツを着るのが好きで、頻繁にクリーニング店へ行ったり来たりをやりたい性分です。しかし、仕事の帰りが遅くなると、家の近くのクリーニング店は閉店しています。それならと思って、仕事を早く片付けて定時に帰ったとしても、そもそも自宅の周辺にあるクリーニング店は営業を終えてしまっているんです。

Q:土日にクリーニングへ出すわけですか?

そうなるわけですが、“シャツをクリーニングへ出す”“仕上がったシャツを受け取る”という作業が土日にしかできない状況が常態化すると、次のようになるんです。

土日の予定として“クリーニング店へ寄ること”の優先順位が高くなります。次第に、外出予定をクリーニング店の営業時間基準で考え、最終的には、「着終わったシャツに休日を拘束されている」そんな気になるわけですね。一週間分の洗濯物を持ってクリーニング店へ行くのは面倒でもあります。でも、リネットさんなら、家から宅配でクリーニングへ出せて、クリーニング済みのシャツを自宅の宅配ボックスに入れて置いてもらえます。すごくありがたくて、便利で気に入っているんですよ。

画像出典元:https://www.lenet.jp/

リネットさんにあるような、「利用者、シャツ、クリーニング店の3つの関係性、いいよな」って、常々、思っていました。この関係性を自分の業界に置き換えたらどうなるだろうって考えたとき、ひらめたのが「入居者、鍵、不動産会社」でした。

“オンライン鍵渡し”は、なぜ、店舗スタッフに喜ばれるのか

Q:利用者がクリーニング店へ行くことなくシャツを受け取れるように、入居者が不動産会社へ行くことなく部屋の鍵を受け取れるようにしたかった、ということですか?

ええ。でも、それだけではありません。入居者が不動産会社へ来て鍵を受け取らなくて済む、ということは、店舗スタッフにとってもメリットなんです。業界のかたならご存知かと思いますが、鍵渡しは土日に集中することが多いです。店によっては繁忙期に、「一日鍵渡し当番」のような役割のスタッフを一人すえ、そのスタッフに、鍵の受け取りに来たお客様の対応だけを任せます。これは、店舗の接客効率を下げないためのアイデアです。もし営業スキルの高いスタッフが、部屋探しを済ませたお客様を対応し、これから部屋を探すお客様を待たせてしまったら、店舗の接客効率が下がってしまいます。一日鍵渡し当番がいることで、得意な営業に専念できるスタッフは仕事へのモチベーションも高まります。これが店舗スタッフにとってのメリットです。結果として、売上を伸ばすことが多いものです。オンライン鍵渡しが実現すれば、鍵渡し当番を設けることなく、同じ効果を期待できます。

Q:鍵渡しの役割を任せていたスタッフに、カウンターでの接客など、本来の仕事を任せられることにもなるわけですね?

その通りです。オンライン鍵渡しは、弊社の合言葉を体現するサービスでもあり、社長も「そのアイデアいいな! 絶対にやろう! 現場も喜ぶ! 」と、背中を押してくれました。店舗のスタッフは仕事の負担が減り、生産性をあげられるため、うれしくて喜ぶのです。

『マイボックス』に込められた思い

Q:『マイボックス』は御社の合言葉を体現するサービス、とのことですが、合言葉とはなんですか?

「不動産業界は変わらずにいられるだろうか」です。弊社の社長である田村穂が、営業職をしていた頃からの口癖なんです。

Q:合言葉の意味や文脈を、教えてください。

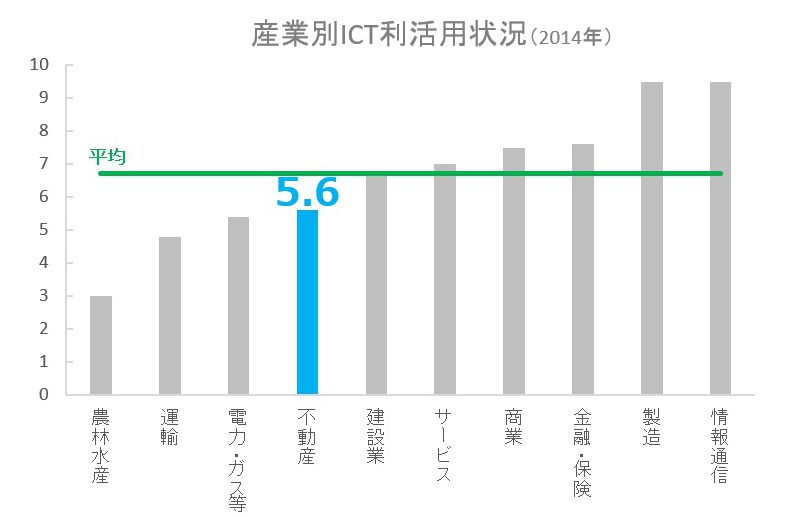

もちろんです。業界の現状に詳しい読者は多いかもしれませんが、合言葉の発端となる不動産業界の現状からお話しましょう。総務省が2014年にまとめた段階で、不動産業界のICT(地域情報化の推進)活用スコアは5.6です。平均が6.7であることを考えると、ほかの業界に比べて情報活用は遅れています。

画像出典元:我が国産業界におけるICT投資・利活用の現状(総務省/平成26年度版)

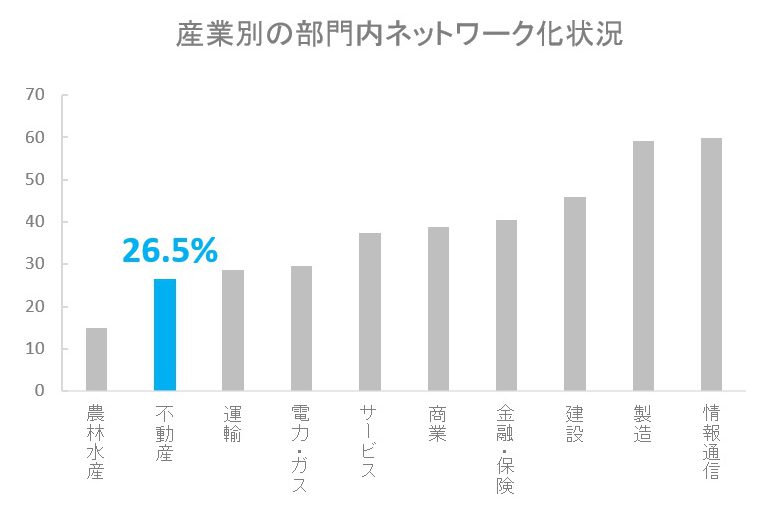

具体例を挙げると、目立つのはネットワーク化の遅れです。製造、情報通信業界では、約半数以上がネットワークを整備しているなか、不動産業界は3割に届いていません。2014年当時、不動産業界の部門内ネットワーク化は26.5%でした。

画像出典元:我が国産業界におけるICT投資・利活用の現状(総務省/平成26年度版)

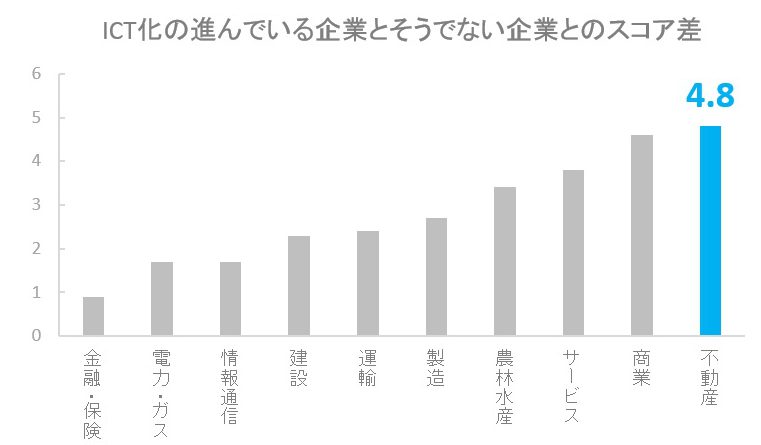

ところが、不動産業界では、売上と利益を向上させている企業のICTスコア(8.1)が平均を上回り、向上させられていない企業(3.3)とのスコア差(4.8)は産業別に見てもっとも大きい状況なんです。

出典元:我が国産業界におけるICT投資・利活用の現状(総務省/平成26年度版)

不動産業界の変わらない現状とは、ネットワーク化が進まない、ICT化の進まない現状です。ICT化の進まない企業は今、売上を伸ばせていません。伸ばせているのは、ICT化を進展させている企業なのです。ハウスコムが売上を伸ばそうと思うなら、ICT化の進展、つまり、積極的な姿勢で不動産テックに取り組む必要があります。

Q:変わらずにいることで、自分たちが淘汰される危険性に目を向けようと、注意を呼びかけているわけですか?

そうです。ハウスコムは、田村の指示のもと、これまで名乗っていた「賃貸仲介業」をやめ、「賃貸サービス業」を標榜しています。仲介だけにとどまらない、付加価値の高い賃貸サービスをお客様へ提供することが目的です。『マイボックス』はその一例であり、田村の合言葉には、そうしたメッセージが込められています。

アセンシャスとの出会い、転貸サービスの誕生

Q:会社の業態を見直すというのは、大きな決断のように感じます。ハウスコムをそうさせた背景には何があるんでしょうか?

強い危機感ですね。アセンシャスという会社で以前社長をされていた鈴木直樹さんとの出会いがきっかけの1つです。当社の田村と私は、鈴木さんに直接会って話をしています。鈴木さんは、賃貸契約の仲介手数料に大きな疑問を抱く一人で、その疑問を解決するサービスを手がけました。当時のハウスコムに、強い危機意識を芽生えさせた一人です。この危機意識は、弊社にとってよい緊張感をもたらしています。

Q:よい緊張感とは、たとえば、どんなことですか?

『マイボックス』をはじめとした、新たなサービスを誕生させるためのアイデア、刺激です。最近好調な、外国人向けの不動産転貸サービスもその一例です。オリンピック関係で日本を訪れる外国人の滞在が長期化するなら、日本に部屋を借りて住むことを考える人も現れるでしょう。そのときに備え、ハウスコムでは独自の外国人向け転貸サービスをしています。グローバルサポートプランとして展開していて、海外在住の外国人が、外国にいながら日本の賃貸契約を完了させられるサービスです。日本にはじめてきたときは、鍵を渡すだけで、部屋の水道、電気なども使えます。転貸なので、部屋の契約者はハウスコムで、入居者は来日予定の外国人なわけです。転貸は宅建業法を必要としないので、重説の義務がないこともメリットですね。

Q:実際の反響を教えてください。

とくに、中国のかたから非常に好評をいただいています。そして、中国からの転貸の問い合わせは、90%がハウスコムのFacebookページからのものです。もちろん転貸のサービスサイトは中国語に対応していますが、このサイトへの問い合わせは10%にも満たないんじゃないでしょうか。転貸のサービスは人気があるので、今後も注力したい分野の1つですね。

多言語化? 開放? ハウスコムの新たな挑戦とは

Q:最後に、今後のことを教えてください。新たな挑戦として、どんなことを考えていますか?

大きく2つあります。1つは、サービスの多言語化対応です。転貸で実感している海外からのニーズに、さらに応えていきたいですね。別のサービスとしてリリースするかもしれませんが、『マイボックス』の多言語化なども視野に入れています。もう1つは、『マイボックス』の開放です。具体的なことについては何も決まっていませんが、『マイボックス』を同業他社へ開放するような試みについては、社長田村の意向の1つです。弊社のFC店へ展開するような可能性も探るように指示を受けています。

開放の背景にあるのは、前述した業界全体のICT化の遅れです。本来、『マイボックス』は、他社との差別化のために作ったサービスですが、業界全体のICT活用を促す起爆剤になるのならうれしい限りです。そのためには、お金を払ってでも使いたいサービスとして、他社に認められる必要があります。となるとポイントは、オンライン鍵渡しサービスの実現なのかもしれませんね。2018年も挑戦を続けていきますよ。