査定価格と災害リスクを紐づける新サービス―――リブセンス「IESHIL CONNECT」の特徴とは?

- インターネットメディア企業のリブセンスが不動産専用の営業支援ツール「IESHIL CONNECT」をローンチ

- IESHIL CONNECTの特徴は、物件ごとの災害リスクがまとめて確認できること

- 今後は災害情報にとどまらず情報の種類を拡大し、不動産営業マンの営業成果アップに貢献

※IESHIL CONNECTは2022年9月30日にサービス提供を終了しました。

中古マンションの自動価格査定プラットフォーム「IESHIL(イエシル)」で不動産テックに一石を投じたリブセンスが、2017年9月26日に不動産事業者向けの新サービス「IESHIL CONNECT(イエシルコネクト)」をローンチしました。

IESHIL CONNECTは、物件の査定価格から災害リスクを含む住環境情報まで、総合的にデータを提供するという注目の新サービス。

今回は、サービスの特徴や、開発にあたって行われた調査から見えてきたユーザーのニーズ、今後の展開までを、株式会社リブセンスの不動産ユニットのリーダーである芳賀一生(はがいっせい)氏と、本サービスに災害リスク等のデータを提供するアジア航測株式会社でデータの収集や管理、システム開発を手掛ける角田明宝(つのだめいほう)氏に伺いました。

―――IESHIL CONNECTは不動産事業者向けのプラットフォームとのことですが、その特徴を教えていただけますか?

芳賀氏:まず、数ある住環境の中でも自然災害のリスクに着眼した事が大きな特徴です。2011年に起きた東日本大震災以降、災害発生のメカニズムや防災への関心が高まっています。家を購入しようとする際も、物件のある地域の地盤情報、大きな地震が起きたときに液状化しやすくはないか、どのくらい揺れるのかといった事は、みなさん気にされる点です。

実は、地震や洪水等の災害に関するデータは官公庁を中心に多く作成・公開されています。ところが、各省庁や自治体ごとにバラつきがあって、一元的に情報を取得する事が難しい状態なのですね。バラバラにあるデータを集約して分かりやすい形で提供する。それこそITの技術ができる事だろうと。

そこで、消費者に専門的なデータをお見せするというよりは、まずは消費者に説明する立場にある不動産業界の方々へ、業務をサポートするツールという位置づけでIESHIL CONNECTを公開するに至りました。

―――IESHIL CONNECTは会員登録制ですが、登録するとどのような情報を見る事ができるのでしょうか?

芳賀氏:まず、会員登録の際に不動産会社の宅建免許番号等の入力が必要です。現在は先着1,000名アカウント限定で年内無料キャンペーンを実施しております。アカウントが発行されると、一都三県の中古マンションの査定価格と住環境情報を、建物別に閲覧する事ができます。

地震・洪水・液状化・津波などの災害リスクの評価や、避難場所といった住環境情報は今後、座標でも検索する事が可能となる予定です。

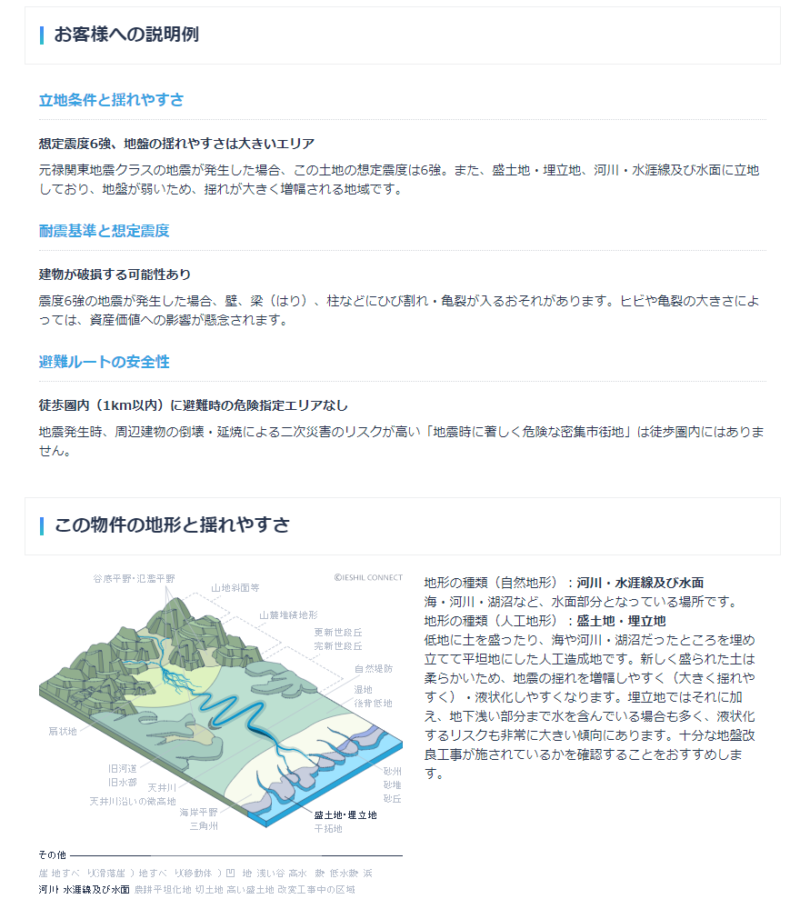

見ることのできる住環境情報は、マップで表示される視覚的なものだけではありません。専門的な情報を自動解析し、"地盤の揺れやすさ"や"洪水への安全性"などのテキスト情報も表示されます。

マップとテキスト情報をうまく活用すれば、不動産仲介の接客時に、お客様へ災害関連の情報を分かりやすく説明する事が可能になるので、この点も便利に使っていただけると思います。

また、IESHILの査定価格はマンションの部屋単位で1つの価格が表示されますが、IESHIL CONNECTでは不動産の実務者向けという事で、高値側はチャレンジ価格、安値側をコンサバティブな価格として、レンジのある価格を見せる形になっているのも特徴の一つです。

―――想定される活用シーンは?

芳賀氏:IESHIL CONNECTはスマートフォンでもPCでも、オフィスはもちろん移動中でもチェックできる情報ツールとして活用していただけます。この手軽さはインターネットメディア企業である弊社の強みだと思います。

ダウンロードしたりプリントアウトしたりする事で、そのままお客様に提案する際の資料としてアウトプットできる機能も近く実装する予定です。その他にも交通アクセスの利便性、買い物の利便性、医療環境、子育て情報といったコンテンツも拡充の準備を進めています。

将来的には、物件名を入力するだけでお客様に提案する際のメリットとデメリットを網羅した情報がまとめて入手できるツールになる事を想定しています。

―――開発にあたって実際に不動産会社へのヒアリングも行われたそうですが、現場の声にはどのような悩みがあったのでしょうか?

芳賀氏:お客様に物件を提案する際の「調査書を作るのに時間がかかる」というお悩みが多かったですね。これからIESHIL CONNECTの機能が拡充されていくに従って、情報収集から書類作成までの時間は、これまでの5分の1へ短縮できると考えています。

また災害リスクの情報は専門性が高く、自治体のハザードマップ等を調べても「お客様に自信を持って解説できない」という声が多かった事も、災害情報にフォーカスした理由の1つです。

―――IESHIL CONNECTでは、被災地のモニタリングでも有名なアジア航測からデータ提供を受けているという事ですが。

芳賀氏:現場の方たちが感じている不安を解消するためにも、分かりやすく集約された正しいデータが必要と考えましたので、地震に関しても独自の調査をされていて、知見が豊富なアジア航測様にデータの提供をお願いしました。

―――災害リスクという観点での不動産の評価はあまり目にしない印象ですが、なぜこれまで提供されてこなかったのでしょう?

角田氏:災害リスクの情報というのは物件の価格を下げる事につながってしまうからです。数十年前からハザードマップを作ってきましたが、公開していいのか、という議論で止まってしまうことが多々ありました。

今回、リブセンス様にお話をいただいて、リスク情報を公開するならば、より正確で公平なデータを厳しい目で求められるだろうと感じました。その点においては、国が公表しているデータを使用する事で信頼度の高い情報にしています。IESHIL CONNECTが提供する災害リスクの情報は、内閣府や国土交通省の国土情報課、国土地理院等のデータを集約して、5mのメッシュポイントで作成した地形図に重ねたものです。地震の情報は国が出している250mのメッシュポイント、河川の氾濫による浸水等の予測データは50mのメッシュポイントのデータが基になっています。

災害リスク等のデメリットを扱う不動産情報メディアは日本では初めての取り組みではないでしょうか。今後も、コンテンツが増えるとお聞きしているので、日本にはこれまでなかった面白いメディアに成長してくだろうと期待しています。

―――最後に今後の不動産テックの展望について一言お願いします!

芳賀氏:日本の不動産業界は今、IT化の波を捉えつつあります。業界全体としてITに向き合う不動産業界になっていけるように、リブセンスの不動産ユニットではデータの透明性の確保「データの見える化」をビジョンとして、「IESHIL」や「IESHIL CONNECT」不動産テックへの取り組みを続けていきます。